Репортаж с выставки: Репортаж с «Выставки Клавдии Семеновны» — Сноб

«Погибли не от пыток, а вырываясь на свободу…» Репортаж с выставки «Собибор. Победившие смерть»

В 2018 году исполняется 75 лет с момента самого масштабного бунта узников нацистского лагеря смерти – восстания в Собиборе. Этот лагерь действовал на территории Польши с 15 мая 1942 по 15 октября 1943 года. Свою смерть здесь нашли около 250 тысяч евреев, что делает Собибор одной из самых кровавых страниц в истории Холокоста.

Но 14 октября 1943 года произошло событие, благодаря которому даже в этой трагической странице истории появилось слово «надежда». В этот день подпольная группа заключенных под предводительством офицера Красной Армии Александра Печерского совершила массовый побег из лагеря.

План восстания был разработан очень тщательно: заключенные должны были сначала поодиночке уничтожить немецких офицеров, а затем захватить склад с оружием и перебить охранников. Выполнить план удалось лишь частично. Восставшие ликвидировали 11 эсэсовцев из персонала лагеря и лишь несколько охранников, но завладеть оружейным складом они так и не сумели – в лагере началось построение, и немцы быстро заметили, что часть офицерского состава исчезла.

Когда мятежники бросились бежать, охрана открыла по ним огонь. При побеге погибло порядка 80 человек – в кого-то попала пуля, а кто-то подорвался на минах, расставленных у входа в лагерь.

130 узников приняли решение остаться в лагере, но наградой за примерное поведение им была гибель: на следующий день после восстания немцы убили всех, кто оставался в Собиборе, а сам лагерь сровняли с землей.

Фашисты долго преследовали выживших – кого-то ловили в лесах неподалеку от лагеря, с некоторыми позже расправлялись коллаборационисты. В итоге из почти 350 сбежавших узников Собибора до конца войны дожили всего 53…

В память о незыблемой силе духа жертв нацистского террора на 2018 год запланировано сразу несколько мероприятий. Так, при участии Российского военно-исторического общества поезду Москва – Ростов присвоено имя организатора восстания в Собиборе, советского офицера Александра Печерского. Также РВИО создало сайт в Интернете, увековечивающий подвиг узников Собибора. Министерство культуры выпускает на экраны фильм «Собибор» с Константином Хабенским в главной роли, где он также дебютирует как режиссер. А Еврейский музей в Москве организовал выставку «Собибор: победившие смерть», на которой и побывала корреспондент портала «История.РФ».

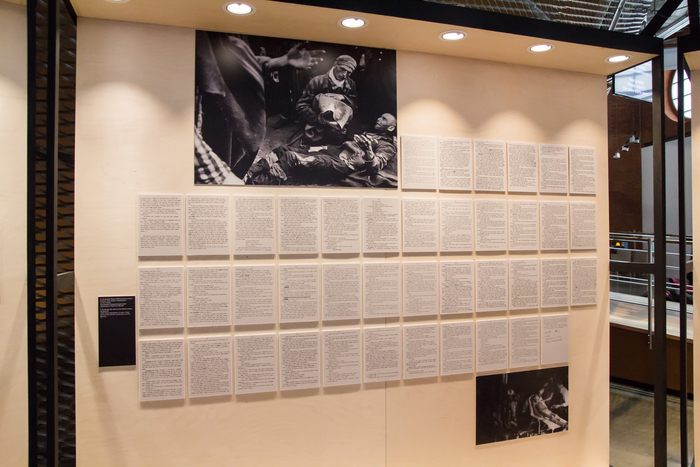

Сама экспозиция небольшая: вся выставка умещается на пространстве шириной в несколько метров и располагается прямо возле входа в музей, так что пройти мимо довольно сложно.

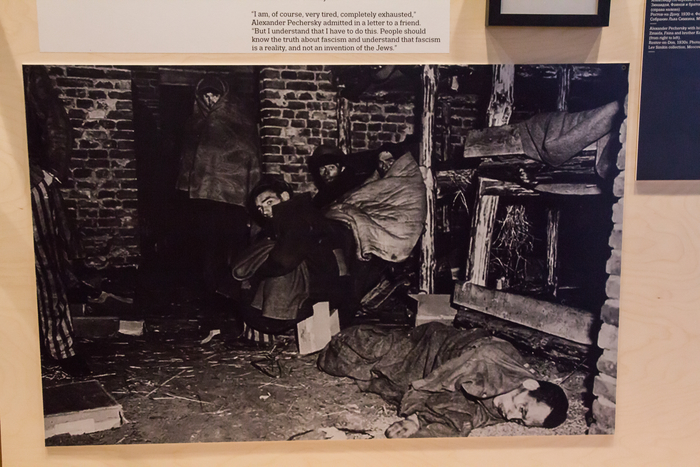

Первым, на что я обратила внимание, стоя напротив стендов с фотографиями, были крупноформатные черно-белые снимки заключенных концлагеря. На некоторое время я замерла рядом с ними и крепко задумалась. И дело тут вовсе не в том, что на эти исхудавшие лица, на хрупкие тела в потрепанных арестантских робах, которые больше похожи на груду костей в кожаном мешке, чем на человеческое туловище, на эти бесконечные очереди из пленных, в глазах которых читается беспомощность, – на все это тяжело смотреть без некоторого щемящего чувства в груди (хотя оно, несомненно, присутствует). Дело в другом: откуда вообще могли взяться фотографии лагеря смерти, который просуществовал полтора года, о котором во внешнем мире почти никто не знал и от которого немцы не оставили и следа?

Этот вопрос не давал мне покоя, и за ответом я отправилась в пресс-службу музея. Пресс-секретарь Нина Дымшиц объяснила, что представленные на выставке фотографии действительно не из Собибора, но имеют самое непосредственное отношение и к Холокосту, и к данной выставке.

«Эти большие снимки появились уже после открытия выставки. Вы совершенно правы, это действительно фотографии не из Собибора, а из Освенцима. Но поскольку выставка была приурочена в том числе и ко Дню памяти жертв Холокоста 27 января, нам показалось уместным разместить здесь фотографии не только из Собибора», – пояснила Нина.

Чуть ниже в маленьких черных рамочках висели другие снимки – совсем крохотные фотокарточки, которые я с трудом заметила. Некоторые были сделаны задолго до Второй мировой, в начале XX века. «Александр Печерский с сестрами Зинаидой, Фаиной и братом Константином» – гласила надпись. Рядом висело фото родителей Саши – Арона и Софии. Часть этих уникальных снимков музей одолжил из частных собраний, какие-то фотографии предоставили сами родственники Печерского.

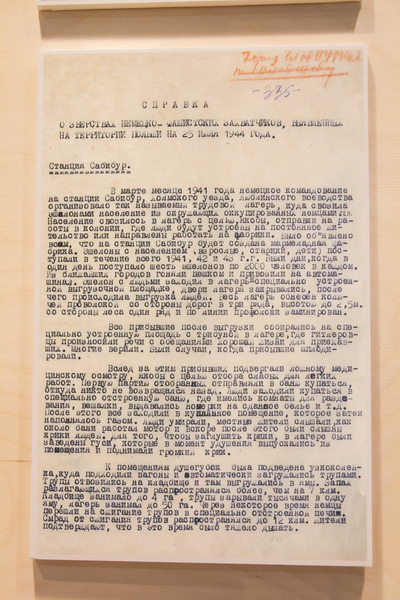

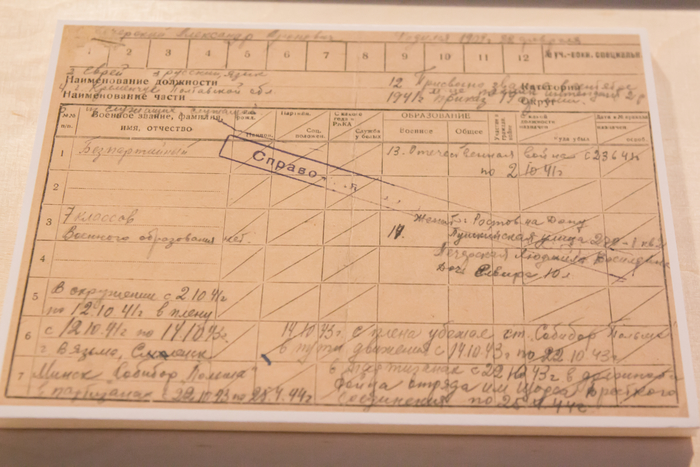

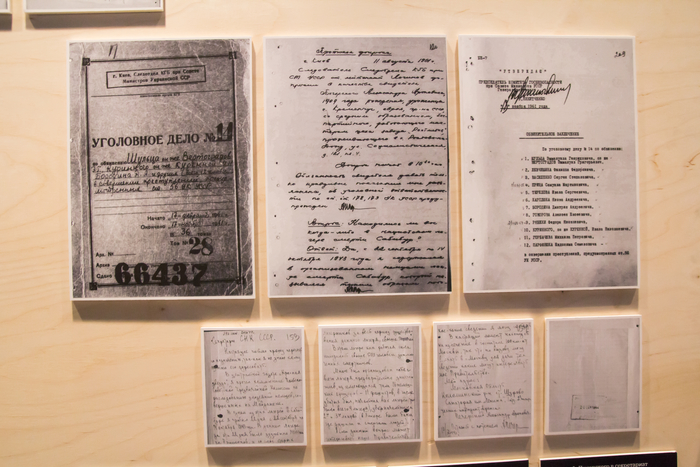

Но больше всего места в экспозиции занимают документы. Впрочем, это отнюдь не делает выставку скучной. Здесь можно ознакомиться с бумагами из военных архивов, написанными от руки письмами и копиями протоколов допросов. Когда вчитываешься во все это, набранный на машинке текст перестает быть бездушным, потому что на этих пожелтевших листах – весь ужас и кровь Собибора.

«Это все из архивов, – говорит Нина, указывая на экспонаты, – из архива МВД, архива РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства). Мы с большим трудом их доставали, потому что наш музей – организация негосударственная и вообще никак не аффилированная с военными ведомствами. Но специально для этой выставки нам были предоставлены копии документов».

Странным образом вся история Собибора уместилась на нескольких страницах текста, паре фотокарточек и большой схеме лагеря, начерченной по воспоминаниям выживших узников. Найти какую-то новую информацию об этом лагере смерти сейчас практически невозможно, поэтому сотрудникам музея пришлось проделать непростую работу.

Главным источником информации о Собиборе и для современников, и для потомков, бесспорно, стали сами заключенные. К счастью, сам Александр Печерский не только оказался в числе выживших, но и дожил до глубокой старости – он умер в 1990 году, когда ему было 80 лет.

После того как Печерский с остатками беглецов добрался до частей РККА, его, как и многих бежавших из плена, арестовали и отправили в штурмовой стрелковый батальон. Там он рассказал о том, что ему пришлось пережить, и, потрясенный его историей, командир батальона майор Андреев разрешил Печерскому поехать в Москву, в «Комиссию по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников».

В комиссии страшный рассказ Печерского о Собиборе выслушали писатели Павел Антокольский и Вениамин Каверин, и позднее на его основе написали очерк «Восстание в Собиборе». Именно он и стал главным свидетельством зверств нацистов в польском лагере, послужив источником вдохновения для других писателей и кинорежиссеров.

Но были и другие выжившие узники, бежавшие вместе с Печерским. Один из них – Аркадий Вайспапир. Он помогал организовывать восстание в Собиборе, во время бунта убил троих офицеров СС и начальника охраны лагеря. После побега Аркадий Моисеевич присоединился к отряду партизан имени Фрунзе Брестского соединения и стал пулеметчиком. Он, как и Печерский, прожил долгую жизнь и скончался совсем недавно – 11 января 2018 года. Аркадию Вайспапиру было 96 лет.

Мне стало интересно, с кем из непосредственных участников тех событий или их потомков удалось пообщаться организаторам выставки. Вместо ответа Нина подвела меня к плазменному экрану, где на повторе транслировалось видео. Зрелый мужчина что-то говорит на камеру, на лице его читается волнение, речь быстрая, но четкая. Это – сын того самого Аркадия Вайспапира.

«Аркадий Вайспапир вместе с Печерским, Алексеем Вайценом и другими входил в так называемый “оргкомитет” восстания, и позднее ключевая информация о Собиборе поступала от этих людей, – рассказывает Нина. – Здесь можно посмотреть интервью с сыном Вайспапира. Его зовут Михаил Евстратов. Он очень много узнал от отца о том, что происходило в лагере, о его устройстве. Но сам Аркадий Моисеевич, к сожалению, умер за две недели до нашего мероприятия. Он был последним из выживших участников восстания. И через несколько дней после смерти Аркадия Вайспапира его сын дал нам это интервью».

Видео длилось около 20 минут, но интервью я посмотрела до конца – не хотелось упустить ничего из этого захватывающего и жуткого рассказа. Вспомнили мы с Ниной и о фильме Константина Хабенского «Собибор», который совсем скоро должен выйти на экраны кинотеатров. Хочется думать, что благодаря этой выставке, предстоящему фильму, а также ряду памятных мероприятий, многие из которых организует Российское военно-историческое общество, скоро об этом лагере, его жертвах и героях будет знать гораздо больше людей, чем сейчас. Ведь даже среди моих взрослых знакомых почти никто не слышал о Собиборе. Я рассказала об этом Нине, и она нисколько не удивилась.

«Собибор – довольно маленький лагерь. У него был не тот масштаб, как, например, у Освенцима. После восстания он был полностью уничтожен, это произошло в середине войны. Таким образом, Красная Армия не освобождала Собибор, и за счет этого о нем действительно меньше известно. Но он примечателен тем, что это единственный лагерь с удавшейся попыткой побега», – заключила моя собеседница.

Она также рассказала, что уже на следующий день после открытия выставку посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Выставка их очень впечатлила, особенно Нетаньяху, который был поражен тем, как у нас почитается память жертв Холокоста и героев сопротивления. Он был глубоко впечатлен, как и Владимир Владимирович, который, если я не ошибаюсь, побывал у нас уже в третий раз», – с гордостью отметила сотрудница музея.

Уже уходя, я обратила внимание на вторую часть названия выставки: «Нина, а почему “победившие смерть”? Ведь большая часть участников восстания не выжила…»

Нина в ответ кивнула, но потом добавила: «Да, но зато они умерли не от пыток фашистов, а в попытке вырваться на свободу». И возразить ей я не смогла.

Конечно, сегодня нам остается лишь оплакивать тех, кто погиб тогда в Собиборе, Освенциме, Треблинке, Хелмно, Белжеце и других фашистских лагерях. Что мы можем сделать для этих людей, кроме как не забывать об их жертве? Эта тема очень болезненная, но при этом вечная, и делать вид, что всего этого не происходило, – невозможно. Именно поэтому так важно писать об этом книги, снимать фильмы и устраивать выставки, посвященные жертвам нацизма – их подвигу, их страданиям, их надежде на лучшее будущее для своих детей.

Важно все это помнить, но самое главное – не дать этому повториться. Никогда.

Фото: Мария Рузанкина

«Я лучше умру на льду!» Репортаж с открытия выставки памяти Сергея Гимаева

Сергей Наильевич Гимаев скончался год назад, 18 марта на 63-м году жизни. Известный телекомментатор, а в прошлом защитник ЦСКА и заслуженный тренер России не мыслил себя без хоккея и несколько раз в неделю обязательно выходил на лед. Умер он во время ветеранского матча «Легенд хоккея». Ушел в раздевалку, где, наверное, провел огромную, если не самую большую часть своей жизни. И не вернулся.

Прошел год, но… У людей, которые близко знали Гимаева, ничего в душах не переменилось. Наильича не просто помнят. На него равняются, его цитируют, с ним советуются. Мы как бы продолжаем общаться с Сергеем Наильевичем. Наверное, просто потому, что нам не хочется оставаться здесь без него. Надеюсь, он тоже это чувствует.

Выставка в Парке Легенд – еще одна уникальная возможность узнать Гимаева поближе. Она очень небольшая и компактная. И очень человечная, простая. Большинство экспонатов предоставлено его семьей. Тут и исторические фото, и клюшки, которыми он играл. И та самая форма, в которой он провел свой последний матч. А еще – игрушки-сувениры, которые он неизменно привозил домой с каждого хоккейного турнира.

«ПАЦАНЫ С УРОКОВ СБЕГАЛИ НА ЕГО МАТЧИ»

В самом начале торжественной церемонии открытия выставки всем собравшимся напомнили, что в городе «Туймазы», на родине Гимаевых, открыта арена, названная его именем. Также там будет проводиться ежегодный турнир в честь Сергея Наильевича.

Cтатьи | «Он хотел дарить счастье всем, кто смотрит хоккей». Памяти Сергея Гимаева

– Это идея пришла не от спортивных функционеров, а от ребят, которые в Башкортостане выходили вместе с Гимаевым на площадку, – рассказал специально прилетевший по этому случаю в Москву зам. гендиректора ООО «Газпром Трансгаз Уфа» Рустем Усманов. – Сергея Наильевича у нас в Республике очень любили. Когда он приезжал играть, пацаны с уроков сбегали! И свои школьные дневники ему на прямо на скамейку совали – чтоб он расписался…

Затем слово взял один из коллег Гимаева по телецеху Денис Казанский.

– Мне с Сергеем Наильичем приходилось вместе путешествовать, вести репортажи и играть в одной команде, – заявил Казанский. – Как путешественник, Гимаев ни секунды не мог усидеть в гостиничном номере. Ему все было интересно! Последний раз мы с ним вместе были в Монреале – весь город обошли. Как комментатор он обладал уникальным тембром и замечательной доверительной интонацией, которую подделать невозможно. Именно она и сделала его по-настоящему народным комментатором. Ну а играть с ним в одной команде «Российская пресса» было… невыносимо! Мы шайбу потерять боялись. Или, не дай Бог, открыться вовремя не успеешь. Наильич нам такую трепку устраивал после поражений… Там и мат-перемат, и все остальное. Он ведь не просто играл, он жил хоккеем!

«СДЕЛАЛИ ФИЛЬМ «МАСТЕРЮГА»

– Может ли человек стать другом после смерти, – обратился к собравшимся еще один известный телекомментатор Дмитрий Федоров. – Праздный вопрос. Но я отвечаю на него положительно. С уходом Сергея Наильевича, очень многие люди ощутили, что его связывают с ним особенные воспоминания и чувства. Мы так часто его вспоминали, что потом решили сделать фильм – «Мастерюга». Он уже есть на ютубе. К нему очень многие руку приложили, потому что пришлось перелопатить огромный архив. Я посмотрел этот фильм и понял, что в памяти после Гимаева осталась только радость общения с ним, которую он нес зрителям и болельщикам.

– А меня Гимаев поразил отношением к своим воспитанникам, – взял слово чемпион мира-93 Андрей Николишин. – Он вообще очень трепетно, по-отечески относился ко всем молодым ребятам, которые попадали в его поле зрения. Когда он работал директором спортшколы ЦСКА, то всех воспитанников знал по именам. Про любого мог сказать – какие успехи, с кем он подписал контракт, как у него идут дела в клубе.

– Эта выставка, конечно, лишь верхушка айсберга для людей, которые лично не были с Гимаевым знакомы, – подчеркнул двукратный чемпион России, а ныне эксперт «Матч ТВ» Алексей Бадюков. – А на самом деле он был, как Солнце, вокруг которого планеты вращаются. Притягивал людей! Потому что за его простотой скрывались обширные и очень скрупулезные знания о хоккее. Он о любой команде разговор мог детально поддержать. Гимаев нам оставил закон, по которому нужно жить. Как относиться к хоккею и к людям.

«ПРОЗВИЩЕ ВНУКА – НАИЛЬИЧ-ДЖУНИОР»

– Я думаю, что папа сейчас стоит рядом и смотрит, – взволнованно улыбнулся сын Сергея Гимаева, тоже Сергей. – Ведь концентрация близких ему людей здесь просто зашкаливает. А тут еще и вещи рядом, которые ему дороги. Папа ведь занимался не только пропагандой хоккея. Но еще и пропагандой обычной человеческой доброты. Папа ушел, но его друзья стали еще ближе. Значит, дело его живет.

– Последний раз я виделась с отцом в Торонто, на Кубке мира, – вспоминает дочка Гимаева, Анастасия. – У нас тогда был долгий разговор о жизни. Я его тогда пыталась урезонить: зачем живешь с такой сумасшедшей скоростью? Надо поберечь себя, ты уже не молод… А он мне ответил: «Я лучше умру на льду, чем в больнице». Для него самое страшное было – остановиться. Я еще он мне тогда заявил: «Настюх, я самый счастливый человек на свете. Я добился всего, к чему стремился. И самое главное – увидел всех своих внуков». У отца их четверо – две внучки и два внука. И младший особенно на него похож. У него и прозвище – Наильич-джуниор. Мы с ним в прошлом году часто выходили на связь, я видео внука ему присылала. И он хохотал, когда смотрел. Говорил: «Это моя копия просто! Обалдеть можно». Он был очень счастливым человеком, когда ушел. Дай нам бог всем такую жизнь прожить.

Репортаж с выставки Gamescom, часть вторая: Наука и техника: Lenta.ru

Из второй части репортажа с игровой выставки Gamescom можно узнать, как стоит поступать в том случае, если вам оторвали голову и приделалали вместо нее гамбургер (или, например, паука), а также о том, как Айзек Кларк во второй части серии Dead Space применял свое инженерное образование.

Sony: Puppeteer, Beyond

Из игр, которые на Gamescom представляла Sony, нам удалось посмотреть две — кукольный платформер Puppeteer и новую игру Дэвида Кейджа Beyond, где в главной роли «снималась» Эллен Пейдж.

Над Puppeteer работает студия SCE Japan, которой руководит Гэвин Мур. На презентации игры глава студии рассказывал о том, что его новая разработка в некотором роде сделана в пику тем сверхреалистичным играм, которых сейчас так много на игровом рынке. Поэтому вместо того, чтобы сделать еще один подобный проект, он задумал нечто диаметрально противоположное — игру, выдержанную в стилистике кукольного театра.

Главным героем Puppeteer (или «Кукловода») является мальчик Кутаро. Его похищает Король Лунный Медведь, который еще и лишает Кутаро головы. И после этого мальчик становится обитателем замка Гриззлстайн, где живут другие такие же дети. Правда, Кутаро отказывается смириться с тем, что вместо головы у него теперь — что попадется (он может использовать в качестве черепа определенные предметы, которые находит по дороге), и что он никогда не попадет домой. Поэтому он крадет у Короля волшебные ножницы и отправляется на поиски своей настоящей головы.

При этом, как рассказал Мур, приключения Кутаро одним только замком Гриззлстайн не ограничатся. Разработчики решили наделить игру довольно большим миром и нарисовали для нее более 500 задников разной степени абсурдности (судя по тому, что показывали на презентации, в Puppeteer можно будет отправиться в космос или попрыгать по животам мирно спящих йети). А сам Кутаро будет обладать большим количеством особых способностей, которые будут зависеть от того, какая голова на него в этот момент надета. Голова-гамбургер, например, может материализовать гигантский бутерброд, с которого можно запрыгнуть в труднодоступное место, а голова-паук вызывает огромного паука, который уносит мальчика. Количество голов, правда, ограничено (их будет то ли три, то ли четыре), и каждую черепушку довольно просто потерять. Правда, в случае, если Кутаро будет отчаянно нуждаться в какой-то конкретной голове, он сможет вернуться туда, где он ее нашел, и взять новую.

Скриншот Beyond

Lenta.ru

На презентации, посвященной игре Beyond, глава Quantic Dream Дэвид Кейдж предпочел больше рассказывать о том, как его студия делает свой новый проект, а не о его сюжете. Он уделил много внимания технологии performance capture, которую Quantic Dream использует для Beyond. По словам Кейджа, основное ее отличие от motion capture заключается, во-первых, в том, что для Beyond студия записывала все одновременно (голос, лицо и тело), а не по отдельности. А во-вторых, QD для записи использовала специальные маркеры, которые размещались на телах и лицах актеров (это позволяло записывать движения мускулов на лицах, а потом воссоздавать их уже на 3D-моделях). Выглядело это по большей части так, словно Эллен Пейдж и ее товарищи по игре снимались в минималистичном римейке Пинхеда.

Впрочем, без демо игры мы тоже не остались. Кейдж показал эпизод, в котором героиня Джоди пытается спастись от окруживших ее полицейских. Как стало ясно, Джоди везде сопровождает дух по имени Эйдан — бестелесный, но при этом обладающий способностью взаимодействовать с окружающими объектами. Он может двигать предметы, убивать людей или вселяться в них (одним из самых зрелищных эпизодов в демо был момент, когда Эйдан вселяется в пилота вертолета и заставляет его врезаться в асфальт рядом с другими нападающими).

Дэвид Кейдж продемонстрировал на презентации только тот эпизод, в котором игроку нужно управлять ручным полтергейстом Джоди. Как будет выглядеть игра за нее саму, станет известно уже после релиза Beyond, а он назначен на следующий год.

Electronic Arts: Army of Two: The Devil’s Cartel, Crysis 3, Need For Speed: Most Wanted, и Dead Space 3

На стенде Electronic Arts давали поиграть в тот же эпизод кооперативного шутера Army of Two, который демонстрировали и во время конференции издательства. Двое новых героев, Альфа и Браво, прорываются через толпу бойцов мексиканского картеля на крышу здания.

Army of Two осталась бодрым кооперативным шутером, где противники все также реагируют на степень агрессивности, с которой вы и ваш напарник (в случае одиночной игры — бот) их расстреливаете. Принцип остался тот же, что и в предыдущих играх: идти, прятаться в укрытие и/или выманивать врагов а потом стрелять во все подряд. Укрытия, кстати, теперь обозначаются синими стрелочками — видимо, для тех, кто иначе не может опознать место, где может спрятаться его герой.

Заметным изменением (ну, за исключением того, что у игры теперь новые герои) стала разве что повышенная разрушаемость всего окружения. Благодаря движку Frostbite 2.0 (на котором теперь модно делать все шутеры от EA — от собственно BF3 до грядущего MoH 2: Warfighter) и игроки, и боты в укрытиях не могут чувствовать себя в полной безопасности, потому что этого укрытия можно довольно просто лишиться. Для того, чтобы выкурить из-за стенки особо злостного противника, игроки могут, например, накопив достаточное количество очков, перейти в режим Overkill — в нем они наносят намного больше урона (но недолго — буквально несколько секунд). Стены при стрельбе в таком режиме разлетаются так, что любо-дорого смотреть — особенно если оба игрока активируют Overkill одновременно (в этом случае урон становится еще больше).

Ничего кроме основной кампании на Gamescom не показывали, поэтому о том, как будет выглять мультиплеер в The Devil’s Cartel, пока ничего не известно.

Скриншот Army of Two: The Devil’s Cartel

Lenta.ru

Зато сразу два многопользовательских режима представили на показе другого шутера от EA — Crysis 3. Первый и наиболее интересный из них носит название Hunters. В нем игроки делятся на две команды, в одной из них на старте два игрока-«охотника», а в другой — 14 (или 10 на консолях) — оперативники C.E.L.L. Матч длится две минуты, и главная цель, которая есть в нем у оперативников — выжить.

Режим любопытен двумя моментами. Во-первых, у двух команд явный дисбаланс в силах и способностях (у двоих охотников есть только ножи, луки и невидимость, а у оперативников — три разных набора оружия), а второй в том, что все оперативники сразу после своей печальной гибели превращаются в охотников. Это накладывает значительный отпечаток на геймплей в этом режиме: в нем, например, оперативникам бессмысленно передвигаться по карте большими группами, потому что а) так охотникам их легче расстрелять б) каждый рядом стоящий товарищ, которого убили раньше, чем тебя, практически сразу становится источником угрозы. Преимущество, таким образом, оказывается на стороне охотников, однако есть один нюанс: против них играет время. Цель охотников в таком матче не убить как можно больше оперативников, а уничтожить их всех, потому что если хотя бы один из них выживает по истечению двух минут, то победа остается за C.E.L.L.

Второй режим, Crash Site, уже знаком тем, то играл во вторую часть Crysis. В нем геймерам, которые делятся на две одинаковых команды, нужно охранять точки, где расположены капсулы инопланетян. Через некоторое время капсулы взрываются, и нужно бежать на место, где появляется следующая. На PC в него могут играть 16 человек, а на консолях — 12. Силы обеих команд равны, однако тут тоже есть нюансы. Во-первых, те, кто первыми прибежал на место крушения капсулы, могут отодрать от нее пару щитов и использовать их в качестве дополнительного средства защиты. А во-вторых, в определенных точках карты можно найти гигантского робота, который дает серьезное огневое преимущество той команде, чей игрок в данный момент им управляет.

Всего в мультиплеере Crysis 3 будет восемь игровых режимов и 12 карт.

На Need For Speed: Most Wanted тоже показывали многопользовательские режимы. Первый из них представлял собой обычную гонку, в которой игрокам нужно было первыми приехать к финишу, миновав некоторое количество чекпоинтов. Правда, путь к каждому из них можно было прокладывать самостоятельно: совершенно необязательно ехать по дороге вместе со всеми, если можно срезать угол, заодно пробив щит с логотипом BioWare.

В другом режиме разработчики предложили посоревноваться в дрифте и выяснить, кто успешнее всех проедет боком, а в третьем устроили гонки по туннелю. К сожалению, один из самых интересных и ожидаемых режимов — с прыжками с трамплинов — нам не показали.

Зато Criterion наконец-то раскрыла подробности о том, как будет работать в версии для Xbox 360 управление с помощью Kinect, которое студия недавно анонсировала. Вопреки предположениям о том, что оно ограничится, например, тем функционалом, который был у PS Eye в Burnout Paradise (в этой игре устройство просто делало снимки в определенные моменты), выяснилось, что с Kinect все будет сложнее. Criterion решила добавить в игру несколько десятков разных голосовых команд, которые призваны делать жизнь игрока проще и веселее. Так, владельцы Kinect смогут с помощью голоса быстро поменять шины. Или, например, мгновенно заглушить мотор и потушить фары тогда, когда они прячутся от полицейских в укромном уголке. Или просто съехать с дороги на обочину.

Единственным, что несколько портит эту радужную картину, остается тот факт, что в России голосовые команды не работают.

Скриншот Dead Space 3

Lenta.ru

На показе Dead Space 3 разработчики из Visceral продемонстрировали эпизод из игры, который должен был показать, что хоррор из нее никуда не испарился. Поверить в это было сложно, особенно после той части Dead Space 3, которую демонстрировали на E3 (судя по ней, теперь DS3 представляет собой туповатый командный шутер, в котором саспенс стремится к абсолютному нулю). В эпизоде с Gamescom Айзеку Кларку приходится бродить по огромному старому кораблю, который мертв — во всех смыслах — уже несколько сотен лет. Там ему надо добраться до центра управления и вновь запустить энергоснабжение судна, чтобы помочь себе и своим товарищам, которых туда занесло после крушения. По дороге Кларку встречаются местные некроморфы (подвид «дохлый археолог»; когда-то жители корабля занимались раскопками и нашли там что-то не то), которые хотят его прикончить.

В сюжетной части демо ничего нового не было. В конце концов, Айзеку Кларку не впервой бродить по космической станции, где на каждом шагу некроморфы, которые так и норовят до него добраться! Зато “новое” — систему создания оружия, которая появится в Dead Space 3 — показали в конце демо.

Выглядит она так. К третьей части игры Айзек Кларк вспомнил, что у него есть инженерное образование, и решил делать оружие из всего, что попадается ему по дороге. Создание происходит в несколько этапов. Во-первых, надо выбрать «базу», тяжелую или легкую — собственно, то, что будет определять вид будущей боевой единицы. Будет ли это автомат или, например, винтовка с лазерным прицелом? А потом на нее можно добавлять другие апгрейды, которые повлияют, например, на размер магазина, тип патронов и дополнительные эффекты (скажем, будет ли ваше оружие плеваться кислотой, замораживать противников или наоборот парализовывать их с помощью электричества). Ограничений при создании практически нет: при желании тут можно собрать все, что угодно, хоть утюг с оптическим прицелом и кислотными пулями. При этом схемы особо удачного оружия можно будет сохранить и, например, передать товарищу по команде, который играет за Джона Карвера, чтобы он тоже вооружился такой боевой единицей.

Первую часть репортажа можно прочитать здесь.

репортаж с открытия выставки — Российское фото

21 декабря в Центральном Манеже открылась фотовыставка известного российского кинооператора-постановщика Анатолия Заболоцкого «Жизнь подарила увидеть…», которая продлится до 28 января 2016. В экспозиции, приуроченной к 60-летию творческой деятельности автора, представлено более 400 фотографий, охватывающих период с 1955 по 2015 год, и включающей в себя более 40 пейзажных панорам прекрасных уголков России, более 100 портретов, книги и альбомы. Вернисаж посетили участники Russian Photo club Евгений Жиляев, Александр Скоморохов и Юлия Жданова.

|

|

Фото: Александр Скоморохов

При помощи фотопленки Заболоцкий создает свой собственный мир — таковы серии «Осень на Алтае. Улаганский район» и «Жизнь в заказнике бурых медведей на Курильском озере» (Камчатка). На выставке будет представлено множество портретов знаменитых людей, среди которых Василий Шукшин и отец Иоанн (Крестьянкин), Василий Белов и Георгий Жжёнов, Олег Волков и Федор Абрамов, Валентин Распутин и Владимир Солоухин, Виктор Астафьев и Иван Рыжов, Михаил Евдокимов и Вячеслав Клыков, а также Виктор Лихоносов, Федор Конюхов, Александр Михайлов.

|

Фото: Евгений Жиляев

В рамках выставки пройдут творческие встречи с Виктором Лихоносовым, Владимиром Крупиным, Федором Конюховым, Алексеем Петренко, Александром Михайловым, Олегом Митяевым и др.

Выставка стала возможной благодаря попечительству «Уральской горно-металлургической компании» и ее Генеральному директору А.А. Козицыну.

Анатолий Дмитриевич Заболоцкий готов передать безвозмездно все экспонаты выставки «Жизнь подарила увидеть…» любому государственному музею Российской Федерации, способному сохранить целостность коллекции.

Контактная информация

Адрес: Центральный Манеж, Манежная площадь, 1

Сайт: http://moscowmanege.ru/ru/

В дни новогодних праздников выставка будет работать бесплатно.

наблюдения и находки (часть 1) / Stereo.ru

При любом раскладе московская выставка Hi-Fi & High End Show — ключевое событие для нашей российской High End-отрасли: по ней можно буквально «измерять пульс» происходящего, наблюдать изменения и делать выводы. Как мне показалось, выставка 2019 года стала самой позитивной и наполненной года так с 2014. Попробую объяснить, почему у меня сложилось такое впечатление.

Конечно, можно посчитать статистику по комнатам и количеству участников, и тут обнаружится некий прирост в динамике. Но это в нашем случае — не самый показательный критерий. У всех участников с выставкой свои особые отношения, сложившиеся за годы, и не все случаи неучастия нужно записывать в минус, как и не все участия — в плюс. В конце концов, кто-то просто выставляется не каждый год, кто-то все время пробует различные варианты, как распорядиться бюджетом и так далее. Мне проще анализировать происходящее сразу по множеству факторов, начиная от статистики и заканчивая составом систем, количеством новинок, содержанию презентаций и мероприятий.

Живое разнообразие

Пожалуй, я бы счел худшим показателем уныло набитые техникой комнаты с вялыми представителями компаний, буквально засыпающими на своих стендах (нужно признать — и такое бывало). Конечно, когда все отлично продается, можно не напрягаться (точнее, некоторым кажется, что можно), но ведь мы знаем, что на протяжении нескольких лет с продажами как раз-таки не очень. И, кажется, начавшееся некоторое время назад «пробуждение» становится массовым.

В целом, за прошедший год самых разных публичных мероприятий по аудиотематике стало намного больше. Я говорю именно про открытые мероприятия, которые организуются, активно анонсируются и, что давно напрашивалось, проводятся не только в Москве. За одну только эту весну таких событий — от мастер-классов по настройкам до презентаций не только техники, но и кабелей с наглядным сравнительным прослушиванием — прошло больше, чем за несколько предыдущих лет. Сейчас это реальная возможность расширить свой кругозор и найти единомышленников. Эта тенденция мне очень нравится, ведь живые встречи никогда не получится заменить общением в сети.

И прошедшая выставка Hi-Fi & High End Show получилась очень живой. Были и демонстрации конкретной техники, и теоретические выкладки, и показательные сравнения. Технику на стендах часто ротировали, чтобы можно было послушать разные варианты систем, и это тоже хорошо — намного лучше, чем отсутствие всякого движения. Я надеюсь, что практика выставочных активных презентаций будет иметь продолжение. А участникам стоило бы взять на заметку следующее — программе лучше не быть спонтанной, ее стоит анонсировать заранее вплоть до того, в какие дни и в какое время будет включаться та или иная техника, и кто будет ее представлять. И нужно обязательно вешать эту программу на дверь комнаты — для тех, кто дошел до выставки, но не успел заранее изучить все эти подробности.

Еще один интересный момент. Организаторы выставки в этом году иначе проводили информационную подготовку, и похоже, что стратегия была выбрана верно. Статистику по посетителям я не видел, но меньше их, видимо, не стало. А вот праздношатающихся точно стало меньше. Проведя на выставке все дни с утра до вечера, я почти не видел людей, которые ходили бы с округленными глазами и спрашивали: «А это что, колонки? А это винил, его еще делают?» — и тому подобные вещи, которые сразу выдают, что человек попал сюда случайно.

Зато посетителей, пришедших с конкретными запросами — послушать, сравнить и изучить — и практично-деловым подходом, явно выдающим человека, выбирающего технику для себя, я видел больше. Много было молодых людей, но, опять же, не праздных студентов, а тех, кто, уже успев заработать, увлеченно присматриваются к технике. А по разговорам немало было и тех, кто искал приличные апгрейды с чего-то умеренно-бюджетного на варианты посерьезней. И иногда слушать выставочные беседы и споры было поинтереснее, чем технику.

Музыкально выставка тоже стала однозначно разнообразнее. Концентрация Pink Floyd и Diana Krall пока еще слишком высока, но, кажется, многие начали понимать, что люди слушают не только такую музыку, а уставший немолодой бизнесмен или чиновник — не обязательно основной покупатель.

И еще, как человек, занимающийся в том числе и аналоговым звуком, не могу не поделиться парой наблюдений. После выставки я видел в сети комментарии, что, мол, «винила мало, опять цифра, винил уходит». Опровергаю. Статистику можно банально составить по фотографиям — у кого и сколько было винила. Меньше его не стало точно, ставили тоже достаточно. Просто не было выпячивания по принципу «ух ты, винил!» — ни у участников, ни у посетителей. Хипстерский угар ушел, и это хорошо.

Кроме того, надо помнить, что у всех дистрибьюторов свои портфели брендов и особая специализация: не все одинаково хорошо справляются с виниловой темой и не у всех в принципе в каталоге присутствуют проигрыватели. А по мне так лучше уж пусть на стенде не будет никакого проигрывателя, чем аппарат, стоящий в качестве мебели или работающий, но не звучащий.

И в плане источников статистика похожа на мюнхенскую выставку: в системах чаще встречается винил плюс цифровой хайрез, файлы и стриминг, а CD — не всегда и не у всех. А по лентам и катушечникам выставка оказалась и вовсе выдающейся.

Вот такой московская Hi-Fi & High End Show 2019 запомнилась мне в общих чертах. Теперь пора переходить к конкретике и экспозиции, а выводы и наблюдения будет интересно в дальнейшем обсудить — возможно у кого-то найдется свой интересный взгляд.

Odeon и Plinius

В первую очередь, здесь мне была интересна акустика Odeon №33 и новые старшие модели Plinius — усилитель мощности RA-300 и предусилитель Plinius RM-10. И того, и другого производителя у нас стали подзабывать. А акустика интересная: хоть и рупорная, но без заметных рупорных огрех в подаче, не крикливая и весьма деликатная по характеру.

Ну и не стоит забывать про внешний вид — выглядит она по-своему изящно. Plinius, в первую очередь, заработала себе репутацию на усилителях мощности, а потом уже на всем остальном. Новый мощник в хорошем смысле наследует традиции модели Reference — с возможностью переключения между классами A и AB и внушительной мощностью в целом. Аппарат стал побольше, потяжелее и немного прибавил в мощности.

Предусилитель же меня впечатлил больше. Потому как в прошлом именно с предами у производителя было не все однозначно. Я помню период, когда к компании и ее усилителям был подъем интереса, но почти у всех владельцев мощники сочетались с различными чужими предварительными усилителями. Сейчас же мне кажется, что у Plinius наконец-то получился действительно приличный пред — под стать своему же верхнему мощнику. И звучание у усилителей чуть другое. Деликатность осталась, как и отличная детальность и микродинамика, но подача стала будто бы немного острее, пронзительнее что ли.

Новый фонокорректор Plinius, похоже, тоже весьма неплох: в сочетании с вертушкой SME и головкой Van Den Hul он не выпадал из общей картины, хотя на этом фоне и в выставочных условиях оценивать его сложно. Очень хорошо, что не было слышно негатива. А система в целом — в комнате ей было тесновато, впрочем, не только ей одной.

Cambridge Audio и Penaudio

Еще одна система — и здесь был интересен недавно выпущенный Cambridge Audio Edge NQ, который сочетает в себе функции стримера, ЦАПа и предварительного усилителя. Аппарат достаточно плотно набит по функционалу — вплоть до наличия HDMI-входа вдобавок ко всем остальным цифровым возможностям. Работал он, правда, именно как цифровой источник с предварительным усилителем Plinius в паре.

Вроде бы узнаваемый фирменный звук Cambridge Audio, но более детально-разнообразный. Неплохо для первого впечатления. Но этот аппарат, как и вся новая линейка Cambridge Audio, заслуживает более подробного знакомства. Потому что при неких положительных первых впечатлениях лично я пока не уверен в итоговом результате, и вопросов осталась масса. Все-таки так бывает: компания уверенно работает в одном сегменте (старшем или младшем — не важно), а в противоположном все получается не столь удачно.

Здесь же можно было предметно услышать акустическую схему из пары небольших напольников Penaudio, дополненных парой далеко не старших сабвуферов REL. В целом, хоть я и недолюбливаю сабвуферы, получилось хорошо. Сразу понятно, что сама по себе акустика физически не способна на такой бас, но «шов» между сабами и акустикой услышать было сложно — все стыковалось на достойном уровне. Подача по верхам была несколько резковатой, но в той степени, в которой все корректируется подбором компонентов и кабельной обвязки.

Nordost

Система, посвященная, в первую очередь, кабелям Nordost и дополнительным системам, выпускаемым этим производителем. Параллельное заземление Quantum, гармонизаторы и разветвители серии QRT, виброразвязка Sort Kone. В принципе, большинство вещей уже засветились на рынке, но для многих остаются совершенно непонятными.

Самостоятельно со всем этим экспериментировать — не дешево, а понять, нужно или нет, по картинкам — невозможно. Здесь же на пользу пошли практические демонстрации, когда можно было познакомиться с продуктами хотя бы в первом приближении — все-таки выставочный формат сложен для подобных материй, однако все равно это намного лучше, чем ничего. Вот вам один из примеров того, что на выставках важны не только новинки и хорошо настроенные системы, но и мероприятия прикладного свойства.

С более привычной практической точки зрения можно было послушать технику Hegel и пару моделей акустики System Audio серии Legend — 5-е полочники и 60-е напольники. Я больше внимания уделил полочникам — понравились. Фирменная аккуратность и очень неплохое разрешение, а также заметные проработка деталей и нюансов. Nordost выступали в качестве обвязки — не скажу, что было в чем-то плохо, это уже вопрос личных вкусов.

Gryphon

Система из компонентов датской компании Gryphon — все свое, включая стойку и кабели. Чужим был только виниловый проигрыватель VPI с головкой Ortofon. Ясно, что упор в системе был сделан на аналог: новинки у Gryphon случаются редко, а тут — совсем недавно выпущенный фонокорректор Sonnet.

Очень приятный, кстати, фонокорректор. Я не старался его внимательно слушать на выставке, потому что раньше уже слышал не только на презентациях, но и дома у одного из владельцев. Весьма музыкальный аппарат с хорошим разрешением. Подойдет для приличного винилового тракта и воспроизведения классической музыки.

В характере есть чуть-чуть теплоты, фирменная фактурность, деликатность, но в то же время — способнось играть очень скоростные вещи без запинок. Кстати, классику ставили много. Мне всегда нравится, когда технику и системы не боятся демонстрировать на сложном материале.

Все записи сильно различались по звуку, везде были слышны свои особенности, что хорошо характеризует систему с точки зрения общего разрешения. У самой системы, в целом, были некоторые нестыковки с комнатой — все-таки крупная акустика. Но характер и стиль звука производителя понять было совсем не сложно.

Monitor Audio и Roksan

Monitor Audio Gold в необычной связке со старшими компонентами Roksan. С недавнего времени Roksan — на дистрибьюции в компании Barnsly, так что теперь у нас такое сочетание можно встретить не только у владельцев, но и на выставке.

Сразу понятно, ваш это звук или нет. У Monitor Audio свой узнаваемый голос проявляется всегда, а сочетание с Roksan мне очень давно не встречалось, а сочетание старших моделей не встречалось вовсе. Неплохо, ярко, бодро, с приличной детальностью. Пожалуй, не так ярко, как я ожидал, а «мониторная» подача знакома — но ее одни любят, другие же нет.

Martin Logan и Schiit

Электростаты Martin Logan у нас на рынке долгое время были в общем-то ничьи, сейчас же их забрала компания Digital Fruits. Кстати, ЦАПы Mytek тоже теперь у них. Показывали все вместе с Schiit, том числе с новыми мощниками Aegir — внешне это почти Vidar, но работающий в классе А. Усилитель, в принципе, может работать в стереорежиме, но может и использоваться как моноблок в случае балансной коммутации.

Некоторые характерные черты класса А слышно, но главное — не было заметно ни теплоты, ни некоторой смягченности. И Martin Logan «приготовили» неплохо — раздельности в их игре заметно не было. Может быть чуть-чуть по сцене за счет расстановки и комнаты (стойка с техникой фонила), но между басами и остальным диапазоном сшито все было неплохо.

Здесь же были замечены необычные кабели — американские High Fidelity Cables. Конструкции немножко сумасшедшие, однако, по возможности, я бы к ним присмотрелся повнимательнее.

JBL

Здесь самое важное — конечно же, JBL L100. Не совсем реплика, но идея все же из прошлого, а вот реализация современная. Грили сделали почти как тогда, и хоть я и понимаю, что этот ребристый почти поролон выглядит сейчас немного странно, но все равно по-своему очень красиво.

Система, по сути, играла в пол-силы, акустика — хоть и не тугая, но в паре с совсем не старшими Arcam ей было неуютно. Звук получился немного колючий, суховатый и ему не хватало глубины и дыхания. И все равно многие посетители слушали и задерживались на стенде. Было в этом звуке нечто притягательное — и это не сладкий винтаж. Впрочем, у JBL такого звука не было и раньше.

Позже, в другом месте и в других условиях я слушал эту же акустику, и удостоверился для себя в том, что она, действительно, способна на большее. Тут главное — правильно подобрать концепцию и составляющие.

Arslab

Производитель еще совсем не возрастной, однако 10 лет уже набралось. По этому случаю выпустили вот такую акустику — модель Anniversary 10. Крупные напольники, консервативно, но дорого и качественно оформленные, с ленточными твитерами. Играли на удивление аккуратно по всем составляющим. С хорошим разрешением, вполне цельно, но очень аккуратно. Не робко, но и не тяжеловесно-напористо.

Если же нужно именно напористо, а тонкости тембральных оттенков оставить на втором плане, то скорее нужно смотреть на Arslab Stark. Сейчас наметилась некая тенденция делать акустику «как раньше» — большие трехполосные напольники с 12-дюймовым бумажным басовиком и большим тоже бумажным среднечастотником. Крупные колонки, не слишком требовательные в усилении, с неплохой чувствительностью, да и относительно недорогие.

Похоже, вариантов, способных заменить «тот самый звук» в современном исполнении и без нужды в реставрации становится больше. Многие производители это используют: тут не только Arslab, но и JBL со своими современными прочтениями классики, и Heco, и Magnat и другие. Пожалуй, в таком разнообразии точно нет ничего плохого.

Starlingbox

У бренда, в большинстве своем, все знакомое, и что хорошо — запоминающийся, очень аккуратный, воздушный и детальный звук. По акустике, как мне показалось, ничего особенно не изменилось — впрочем, и не надо, там все хорошо.

Еще показывали новый ламповый усилитель «Серия 301», в котором заявлены некие свои, уникальные по характеристикам моточные, в том числе и выходные, трансформаторы с минимальным уровнем искажений. Хорошо, интересно, но эти нюансы уже выходят за рамки выставочного формата. А мне хватило акустики как таковой — здорово ведь играет.

Slonov Sound Design

Система как всегда кастомная: принцип в виде активной акустики с цифровым процессором остался прежним, а акустика, которая представлена была в этом году моделью Model 240 Mk III, в очередной раз немного доработана. Алексей Слонов делает кастомные системы, которые подгоняются под условия и настраиваются под помещение и систему заказчика, поэтому полной повторяемости здесь никогда нет.

Акустику показывали в сочетании с собственными (немногим уступающими по размерам акустике) системами питания Momentum, а из новинок были опциональные басовые модули. Как отметил сам разработчик, динамики, работающие в таких режимах, совсем линейными быть не могут, однако некоторым слушателям очень нравятся.

По басу эффект был и вправду впечатляющим — звуковой массаж, как он есть. Пара коротких прослушиваний помогли мне подлечить весенний бронхит. Когда включали всю систему вместе с басовыми модулями, слушатели, любящие потяжелее, подолгу не уходили из комнаты, и свободных мест не было.

А если оценить систему без басовой составляющей, то играло вполне цельно — понравилось больше, чем в предыдущие годы. И, пожалуй, это была единственная крупная акустика на выставке, которая не испытывала явных проблем с помещением.

Spendor

Разные модели акустики Spendor линейки A. Аккуратные консервативные, но на удивление не скучные напольники. Вообще со Спендором у меня не самые простые отношения, особенно с классической линейкой, а вот эта серия понравилась. Система — с Accuphase, Parasound, Aurender и Living Athmos.

Несколько раз заходил в эту комнату просто отдохнуть от шума. Ровный, сдержанный и чуть светлый звук, спокойная подача, и в характере не заметно тугоподвижности. На сложных фрагментах каши не было, а звук оставался спокойным и аккуратным. И ладно бы Spendor сам по себе, тут у меня и к Accuphase не было вопросов — его собственный почерк как-то неплохо улегся в общем потоке.

Хотя еще сыграл свою роль удачно подобранный музыкальный материал — именно тот, который подходит к Spendor. Все-таки акустическая музыка тут подходит больше, чем сложная электроника или метал.

Q Acoustics и MoFi

Акустика Q Acoustics Concept 500, электроника Moon, вертушка Mobile Fidelity. По характеру здесь тоже был вполне спокойный сдержанный звук, но не просто спокойный, а с некой долей аристократизма и даже чуть помпезный, однако без вычурности. Высокий стиль читался, но без перебора по эмоциям, без захлестывания.

Хотя больше всего я тут могу порадоваться за вертушки MoFi – уже когда то говорил, что не рассчитывал увидеть их на российском рынке, но они появились и по звуку показали себя очень интересными. Когда я тестировал самую младшую их модель, даже она показала заметные музыкальные способности и тяготение к живой подаче музыкального материала.

Triumph

Еще одна российская система. Акустика, усиление и тот самый, наделавший массу шума в сети, Triumph DAC. Но я не буду пытаться вычленить на фоне всего остального влияние именно ЦАПа — при прослушивании мне был интересен эффект в целом.

Сказать, что все это звучит отвратительно — не могу. Но и заявить, что звук был выдающимся — тоже нет. Когда ставили свои записи, иногда было прямо-таки неплохо. На других записях — ничего необычного, просто играло. Особых ярких впечатлений система не оставила.

А еще иногда возникали странные эффекты, когда вдруг звуки отдельных инструментов в оркестре начинали гулять в пространстве, чего по идее делать никак не должны, ведь ни оркестр, ни микрофоны во время записи не танцуют и вообще не перемещаются. Не буду пытаться прогнозировать природу явления, но что услышал, то услышал. Из плюсов, если попытаться их найти — неплохие динамика и детальность.

Reed, dCs и EgglestonWorks

Компания Reed делает очень необычные проигрыватели, в том числе используя и двухроликовый привод. Хотя по желанию тот же аппарат можно перевести и на двухмоторный пассиковый привод. О дизайне можно спорить, по мне он хоть и необычен, но никакого отторжения не вызывает.

Тонармы же Reed мне очень нравятся — точные, с массой возможностей для тонкой настройки. Даже обычные поворотные модели крайне интересны. Ну а Reed T5 с механизированной поворотной базой, созданной для изменения положения тонарма в процессе воспроизведения пластинки и, соответственно, динамической компенсации угловой ошибки, — и вовсе любопытнейшая конструкция.

Но надо сказать, в этой системе я слушал, главным образом, цифру. Ничего не могу поделать — нравится мне цифровой звук dCs, его прекрасная динамика и детальность, способность отрабатывать сложную оркестровую музыку без запинки. Пускай у dCs есть своя стилистика подачи, и не всем она нравится, но все же это хороший звук. Как и Nagra, которой представлено было много, включая старшие моно-усилители и старший предусилитель.

Но если dCs или Nagra были для меня вполне предсказуемыми, то акустика EgglestonWorks несколько удивила. Модель The Viginti — весьма крупная, однако на небольшой громкости все играло ровно, конфликтуя с комнатой меньше, чем можно было ожидать. Да и сам звук получился аккуратным даже с поправкой на мощный бас и бериллиевый твитер.

В целом, здесь сильными сторонами были динамика, детальность и ровная тембральная подача, только самую малость светлая. Из формальных минусов — новый dCs Bartok привезли, но не включали, отдав предпочтение более дорогим моделям. А лично мне именно эта новинка была бы интереснее остальных.

Продолжение следует…

Сумасшедший талант. Репортаж с выставки картин душевнобольных | Люди | Общество

Арт-терапия – в переводе с английского языка «лечение, основанное на занятиях художественным творчеством. На практике арт-терапевтический подход впервые был применен в психиатрии в конце XIX – начале XX веков.Среди 80 работ пациентов краснодарской психиатрической больницы № 1 можно увидеть и живопись, и графику, и акварели. Даже картины, написанные гелевыми ручками. Самих художников на выставку не отпустили, но книга отзывов полна впечатлений — после выставки её покажут авторам.

«Созревание души»

Выставлять работы пациентов на обзор широкой публики работники психиатрической больницы № 1 стали около пяти лет назад. В прошлом году даже участвовали в международном художественном фестивале.

«Наших пациентов в творчестве мы не ограничиваем, — рассказывает социальный работник больницы, организатор выставки Михаил Матыко. — Вот один из наших художников решил выбрать для своего холста фанеру — снял её с кровати и стал творить».

Работа, написанная пациентом на фанере, снятой с кровати. «Синяя ночь». Фото: АиФ / Алина МеньковаВрачи говорят, что психическое заболевание — не только болезнь, но и один из возможных этапов становления личности, «созревание души». Творчество всегда отражает внутренние глубинные процессы, происходящие в человеке. Совмещение, казалось бы, двух различных систем, психиатрии и творчества, позволяет понять, что привело к болезни, проследить её истоки.

«Счастье». Картина, созданная пациентом в состоянии психоза. Фото: АиФ / Алина Менькова

«Пациенты рисуют в определённом состоянии, настроении, — рассказывает Михаил. — Каждый раз, испытывая нечто новое, они прорабатывают свои переживания, постепенно излечиваясь. Вот девушка рисовала картины в состоянии психоза. А вот пациент писал акварелью после страшной автомобильной аварии. Его картина называется «Помеха справа»».

«Помеха справа». Фото: АиФ / Алина МеньковаНа особой волне

На выставке немало посетителей, но самих авторов полотен нет.

«Своеобразная фантазия у художников. Если бы я не знала, что это за выставка, я бы никогда не подумала, что автор — пациент психиатрической больницы», — признаётся Елена, открывая книгу отзывов и пожеланий.

«Да, заметно, что эта выставка на порядок выше прошлой. Некоторые картины нарисованы по всем законам изобразительного искусства», — делится своими впечатлениями художник Наталия Тулиева.

По мнению посетителей, авторы картин видят жизнь точнее. Фото: АиФ / Алина МеньковаПеснями и игрой на гитаре гостей развлекает бывший пациент первой психиатрической больницы Максим Эллар. Максим больше не наблюдается в психиатрической больнице. Его болезнь осталась в прошлом. Он пришёл попеть и поддержать авторов.

«Если человек хочет рисовать, пусть рисует. Буду верить, что пациентам больницы творчество поможет, как и мне когда-то».

«Город». Фото: АиФ / Алина МеньковаМаксим говорит, что своё первое стихотворение написал ещё в 2000 году, до того, как попал в стационар. Он никогда не писал песни в коммерческих целях, хотя его публиковали на поэтических сайтах и в газетах. Поэт признаётся, что когда творит, входит в необычное состояние.

«Многие пациенты интуитивно чувствуют необходимость творческого созидания, его умиротворяющие свойства, душевное пристанище, — считает психотерапевт Наталия Кузеева, которая одна из первых начала практиковать арт-терапию в Краснодаре. — Так почему бы не использовать это в терапии, порой и у здоровых, но находящихся в психологическом кризисе людей».

Наталия Кузеева стояла у истоков арт-терапии в Краснодаре. Фото: АиФ / Алина Менькова

Наталия Кузеева стояла у истоков арт-терапии в Краснодаре. Фото: АиФ / Алина МеньковаВдохновение бывает полезным, говорят психиатры. В эти минуты в организме происходят изменения, в том числе гормональные: вырабатываются эндорфины. Включаются все внутренние резервы. Чем чаще возникают такие моменты, тем более полноценной становится жизнь. В состоянии вдохновения может произойти инсайт — прозрение, вспышка понимания, слияние ранее не связанных частей в одно целое.

Слуги психиатров

В психиатрическую больницу Максим попал несколько лет назад.

«Мои проблемы начались с того, что я не реализовался в жизни. А арт-терапия мне помогла. Я стал рисовать в больнице. Но понял, всё-таки надо выбрать что-то одно. И вернулся к стихам, потом стал писать к ним музыку. Пишу хорошие, светлые стихи. На себе проверил — когда писал что-то плохое, оно и приходило в мою жизнь. А от плохого надо избавляться, забывать, вычеркивать».

Когда-то так называемое «плохое», а именно заболевшего Максима, вычеркнули из своей жизни все его близкие.

«В больнице я оказался один на один со своим недугом. А это страшно. Арт-терапия помогает справиться с одиночеством».

Врачи считают, что в процессе групповой работы больной узнаёт, что он не одинок, что не только у него подобные проблемы. Рушится защитный вал одиночества — обороны, который он воздвиг между собой и другими.

«Ты понимаешь, что ты не одинокая берёзка, что вас таких целый лес. Что над вами светит солнце, и на вашей коре кто-то с любовью вырезает сердечки…», — улыбается Максим.

Психиатр Наталия Кузеева рассказывает:

«Многие, пережив сильный стресс, возвращаются к прежней жизни, но поддержка близких просто необходима. Был такой случай среди психиатров в Англии: у женщины бизнес разорился, потом её бросил муж, она сорвалась и оказалась в психиатрической больнице. Долгое время представляла себя кастильской королевой, правящей в XV веке. Спустя время она пришла в себя. К жизни её вернула дочь, она стала часто навещать мать. И женщина однажды сказала: «Я не променяю счастья быть с моим ребёнком на выдуманное королевство»».

На вопрос, кем сегодня себя представляют пациенты, Наталия отвечает:

«Мужчины чаще сотрудниками ФСБ, тайными агентами. Женщины — жёнами Гагарина, Путина. Слугами психиатров себя представляют и те, и другие». Наполеоны ушли в прошлое.

Дороже наград

Организатор выставки Михаил Матыко аккомпанирует Максиму на синтезаторе. Он долгое время занимался музыкой, окончил музыкальный колледж имени Римского-Корсакова. Потом стал давать уроки пения и игры на гитаре в больнице.

«Я с пациентами рисую, — шепчет Наталья, отбивая ритм бубном об ладонь. — Среди них есть и профессиональные художники…»

Михаил Матыко и Наталья Поповкина занимаются с пациентами живописью и музыкой. Фото: АиФ / Алина Менькова«Параллельно с музыкой меня всегда интересовала психология. Уже через год я получу образование клинического психолога. В больнице я совмещаю музыку и психологию, лечу творчеством — мы играем на разных музыкальных инструментах, поём под фонограмму», — рассказывает Михаил.

По словам Михаила, главное в арт-терапии — это желание больного творить.

«Он может не иметь ни слуха, ни голоса. Но хотеть петь. И мы занимаемся. Нас радует то, что после курса арт-терапии пациенты с удовольствием выходят на сцену на концертах в больнице Их глаза блестят! А для работников больницы это дороже всех наград, это приносит удовлетворение, дает энергию, импульс для дальнейшей работы. Мне пора — иду играть следующую песню», — Михаил садится за синтезатор.

Между гениями

Врач-психиатр Ольга Дудкина считает, что арт-терапия — великое дело на пути к выздоровлению:

«По картинам можно прочесть переживания, мечты, надежды больных. И вот когда они проходят биологическое и арт-терапевтическое лечение и другие этапы реабилитации, они чувствуют себя отлично и готовы снова выйти в мир. Но готово ли общество принять их? Вопрос остаётся открытым».

Врач Ольга Дудкина (справа): «Общество не всегда готово принять больных, прошедших реабилитацию». Фото: АиФ / Алина Менькова

Психиатр Наталия Кузеева рада, что в Краснодаре у пациентов появилась возможность показывать свой талант не только в стенах больницы, но и миру. Говорят, что на первую выставку некоторые больные приходили сюда инкогнито, посмотреть, как оценивают их творчество краснодарцы.

«В Германии душевнобольные зарабатывают на своём таланте, у нас же я знаю только одного пациента, который продаёт свое творчество. Остальных некому поддерживать. А ведь идеи больных тоже имеют право на жизнь и могли бы привнести в творческий мир новые достижения».

Вспомните, что объединяло таких людей, как Ван Гог, Достоевский, Наполеон, Гойя, Врубель, помимо их гениальности? У всех были психические расстройства. Так где она, эта грань — между гениальностью и сумасшествием?

Репортаж с открытия выставки Анри Матисса. «Страсть к цвету» в Москве

18 октября в Altmans Gallery состоялось открытие юбилейной выставки «Страсть к цвету», посвящённой 150-летию выдающегося французского художника Анри Матисса. На выставке побывала участница Клуба «Российское фото» — Мария Понамарева.

18 октября — 5 декабря 2о19 года

Галерея «Altmans Gallery»

(ТДЦ «Новинский», 2 этаж, Новинский 6-р, 31)

Цена билета: 3оо рурблей

Участникам Клуба «Российское фото» — бесплатно, по аккредитации

Экспозиция «Страсть к цвету» является уникальной — это единственная юбилейная выставка Анри Матисса в России и во всей Восточной Европе, которая запечатлевает основные моменты в творческой карьере художника. Среди культовых работ мастера (например, реверсия знаменитой картины «Танец» 1938 года) также представлены редкие, малоизвестные широкой публике, произведения, запечатлевающие работу Матисса с цветом.

«Краски в живописи лишь тогда обладают силой и выразительностью,

когда ими пользуются в чистом виде».Анри Матисс

По словам Егора Альтмана, основателя и совладельца Altmans Gallery, основой концепции выставки является цвет, ритм и движение, что так знакомо Москве — «яркому, энергичному городу, который и сам будто танцует».

На выставке посетители смогут принять участие в мастер-классах и лекциях, посвящённых жизни и творчеству Матисса, и искусству рубежа XIX-ХХ веков, а также приобрести представленные экспозиции произведения. Кроме того, в середине ноября гости галереи смогут посетить специальный показе документального фильма телеканала ВВС о творчестве Анри Матисса.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Разное … |

PNG изображения | Векторные и PSD файлы

элементов инфографики для презентаций шаблоны листовки дизайн годового отчета макет макета дизайн шаблона векторные иллюстрации

1200 * 1200

последние новости отчеты прямые новости новости факторы

2500 * 2500

элемент границы для репортажа последних новостей

2500 * 2500

стеклянный купол вектор выставочный элемент дизайна полусфера крышка пустой стеклянный хрустальный купол реалистичный 3d изолированный на прозрачном фоне иллюстрации

5000 * 5000

зеленая обложка годовая шаблон отчета

1600 * 1600

векторный дизайн обложки брошюры флаера плаката

800 * 800

годовой отчет шаблон карточки сотрудника дизайн синей обложки объявление спа

5556 * 5556

бизнес инфографики дизайн вектор может годовой отчет

2000 * 2000

последние новости элементы отчета в реальном времени

2500 * 2500

геометрический шаблон бизнес-отчета

800 * 800

последние новости канал новостной репортаж пограничный элемент

1200 * 1200

репортер новостей

6154 * 5431

последний новостной репортаж элемент новостей в прямом эфире

2500 * 2500

годовой отчет синий

800 * 800

стеклянный купол вектор выставочный элемент дизайна сфера крышка реалистичный 3d изолированный на прозрачном фоне иллюстрации

5000 * 5000

консультант по концепции финансового консалтинга, представляющий данные и финансовый отчет на экране, можно использовать для веб-баннера, инфографики посадки страница веб-шаблон плоская векторная иллюстрация

9 0004 4375 * 4375

реферативная брошюра отчет

800 * 800

выставочные коллекции вокруг музея

1200 * 1200