Примеры постмодернизма: Что такое постмодернизм или почему «Симпсоны» устарели — T&P

Что такое постмодернизм или почему «Симпсоны» устарели — T&P

Завершив два сезона рубрики «Просто о сложном», «Теории и практики» решили перейти от понятий эмпирических к вещам более теоретическим. В новом выпуске рубрики «Словарный запас» — толкование термина «постмодернизм», без которого невозможно объяснить, почему можно одновременно обожать Ницше и ходить в церковь, как возникает усталость от идеалов и почему коммунистические идеи переживают ренессанс.

Несмотря на то, что встретить слово постмодернизм нам удается только в словарях и философских текстах, с явлениями, которые можно охарактеризовать как постмодернистские, мы сталкиваемся постоянно. Термин «постмодернизм» применяют как правило для описания определенных явлений в культуре. Он характеризует собой не какие-то внешние черты, а типы культурного производства, а подчас даже условия культурного производства — то есть контекст. В философии мы можем отнести к постмодернизму Деррида, Фуко, Делеза, Бодрийяра, Лиотара и других. В искусстве можно отнести целые направления: поп-арт, минимализм, концептуализм. В литературе нам даже не надо искать примеры среди западных авторов, так как мы богаты своими: Виктор Ерофеев, Саша Соколов, Владимир Сорокин. Виктор Пелевин о трактовке термина писал так:

В искусстве можно отнести целые направления: поп-арт, минимализм, концептуализм. В литературе нам даже не надо искать примеры среди западных авторов, так как мы богаты своими: Виктор Ерофеев, Саша Соколов, Владимир Сорокин. Виктор Пелевин о трактовке термина писал так:

— Что это такое — постмодернизм? — подозрительно спросил Степа.

— Это когда ты делаешь куклу куклы. И сам при этом кукла.

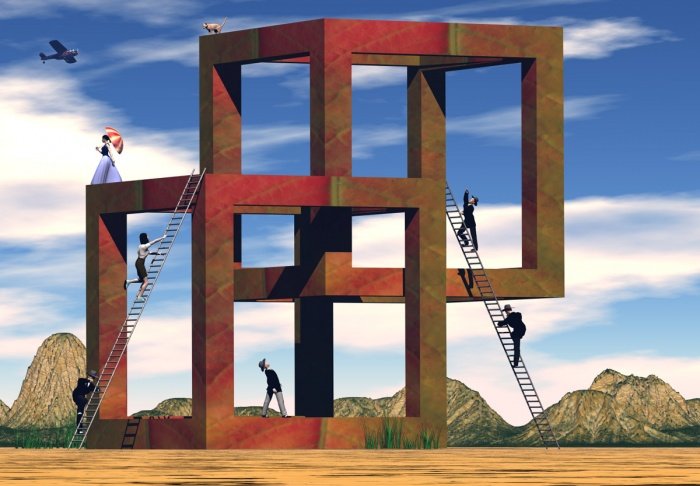

Состояние культуры, называемое постмодернизмом, характеризуется концом истории, идеологии, политики, искусства, социальных классов — время конца всего. Все уже было и сегодня ничто из этого не работает, мы все преодолели и живем в некую пост-эпоху, так воспринималось это в девяностых. Автор умер, персональный стиль невозможен и не нужен, ведь в распоряжении множество стилей и форм прошлого, которые можно использовать и интерпретировать. Ни автор, ни произведение не претендуют на уникальность и тем более новизну. Возможно, самым существенным признаком постмодернизма является отсутствие каких-либо позиций. Вера в идеалы, свойственная довоенной эпохе, испарилась. В эпоху постмодернизма самые распространенная позиция — отстраненный взгляд критика, иронизирующего и пародирующего современность и прошлое.

Вера в идеалы, свойственная довоенной эпохе, испарилась. В эпоху постмодернизма самые распространенная позиция — отстраненный взгляд критика, иронизирующего и пародирующего современность и прошлое.

Интересно смотреть на то, как постмодернизм проникает в наше сознание. Есть люди, которые могут одновременно обожать Ницше и быть неистовыми православными, критиковать Путина и власть и работать в «Единой России».

Можно сказать, что в определенный момент постмодернизм из особого типа культурного производства превратился в парадигму, которая порождает различные явления в культуре и социуме, возможные только в этой парадигме. То есть постмодернизм стал тотальным состоянием всей культуры, порождающей за собой не только произведения искусства, но и форму мысли как таковую.

С помощью концепта «постмодернизм» теоретики объясняют не только культурные явления, но и социальные. Постмодернизм предполагает потерю веры в некие коллективные интересы, в движение истории, в прогресс. После развала Советского Союза во всем мире произошел крах веры в большие идеи. Коммунизм как идея стал синонимом разочарования. Вместе с этим пришло разочарование в политике и вообще в построении идеалов. Крах СССР стал причиной установления на долгие годы парадигмы восприятия мира как безальтернативного. В 1990-х и начале 2000-х идея, что западная модель либеральной демократии является финальной точкой общественного развития была единственной призмой восприятия мира. Расцвет общества потребления как нельзя кстати соответствовал культурной парадигме постмодернизма. Ведь если больше нет никаких вопросов ни относительно жизненных ценностей, ни относительно форм общественного устройства, ни относительно религии (так как либеральная демократия предполагает плюрализм), то все о чем нужно думать, это как провести выходные и какой телевизор купить.

После развала Советского Союза во всем мире произошел крах веры в большие идеи. Коммунизм как идея стал синонимом разочарования. Вместе с этим пришло разочарование в политике и вообще в построении идеалов. Крах СССР стал причиной установления на долгие годы парадигмы восприятия мира как безальтернативного. В 1990-х и начале 2000-х идея, что западная модель либеральной демократии является финальной точкой общественного развития была единственной призмой восприятия мира. Расцвет общества потребления как нельзя кстати соответствовал культурной парадигме постмодернизма. Ведь если больше нет никаких вопросов ни относительно жизненных ценностей, ни относительно форм общественного устройства, ни относительно религии (так как либеральная демократия предполагает плюрализм), то все о чем нужно думать, это как провести выходные и какой телевизор купить.

Евгения Онегина

Американца Джефа Кунса, чьи работы входят в число самых дорогих произведений современных художников, можно отнести к постмодернистам.

Интересно смотреть на то, как постмодернизм проникает в наше сознание. Есть люди, которые могут одновременно обожать Ницше и быть неистовыми православными, критиковать Путина и власть и работать в «Единой России», работать в рекламном агентстве и критиковать капитализм — примеров множество. Состояние культуры становится состоянием человеческого сознания. Людям становится свойственна усталость от любых идеалов, и говоря языком интернета, любые идеалы служат лишь поводом для троллинга. Сознание большого числа людей является продуктом постмодернизма, так же как им является сериал «Симпсоны» или «Южный Парк».

И если можно сказать, что «Симпсоны» устарели, так же можно сказать и про людей, сознание которых остается продуктом эпохи постмодерна. Сегодня мы можем наблюдать признаки преодоления этой парадигмы. Огромное количество людей усомнилось в безальтернативности мира. Во всем мире громко зазвучало, что система не совершенна и не может быть финальной точкой общественного развития, а все случаи насаждения Западом демократии в других странах являются проявлениями империалистических амбиций. Слова ушедшей эпохи вновь реабилитированы и мы читаем в медиа рассуждения о кризисе капитализма и вновь возникающем на горизонте коммунизме.

Слова ушедшей эпохи вновь реабилитированы и мы читаем в медиа рассуждения о кризисе капитализма и вновь возникающем на горизонте коммунизме.

Как говорить

Неправильно «В моем фейсбуке постмодернизм мнений неуместен». Правильно — плюрализм.

Правильно «Давайте выкинем телевизор: еще Рената Литвинова говорила, что телевидение эпохи постмодерна — это гной и шлачина».

Правильно «Василий, вы не сделаетесь умнее, если будете называть постмодернистским сознанием свою неспособность прочитать ни одну книгу».

Артем Темиров

Теги

#постмодернизм

#словарный запас

62 818

Что такое постмодернизм: кратко и понятно

Автор: Guru ·

Постмодернизм – явление в искусстве, которое появилось на Западе в 70-е годы ХХ века, а в России распространилось в 90-е годы. Оно противопоставляется и классическому реализму, и модернизму, точнее сказать, поглощает эти направления и выдает насмешку над ними, нарушая их целостность. Получается вездесущая эклектика, к которой не могут привыкнуть многие люди. Слово «постмодернизм» для многих – что-то скандальное, непристойное, но так ли это на самом деле?

Получается вездесущая эклектика, к которой не могут привыкнуть многие люди. Слово «постмодернизм» для многих – что-то скандальное, непристойное, но так ли это на самом деле?

Содержание:

- 1 Развитие постмодернизма

- 2 Основные принципы

- 2.1 Понятие и идея

- 2.2 Философия

- 3 Основные черты

- 3.1 Стиль и эстетика

- 3.2 Течения и направления

- 3.3 Темы и проблемы

- 3.4 Основные приемы

- 4 Постмодернизм как явление

- 4.1 В литературе

- 4.2 В философии

- 4.3 В архитектуре

- 4.4 В живописи

- 4.5 В кино

- 4.6 В музыке

Развитие постмодернизма

Истоки постмодернизма — это сам закономерный исторический процесс. Конец XX века характеризуется стремительным развитием науки и техники, из-за этого многие истины, казавшиеся незыблемыми, становятся предрассудками старших поколений. Переживают кризис религия и традиционная мораль, все каноны и устои требуют пересмотра. Однако они не огульно отрицаются, как в эпоху модернизма, а переосмысливаются и находят свое воплощение в новых формах и смыслах. Это связано еще и с тем, что человек получил почти неограниченный доступ к всевозможной информации. Теперь, умудренный опытом и отягощённый знанием, он стар с рождения. Все то, что предки воспринимали серьезно, он видит в свете иронии. Это своеобразная защита от той информации, которую раньше умело маскировали и недоговаривали СМИ. Постмодернистский человек видит и знает больше, чем его предки, поэтому он склонен скептически относиться ко всему, что его окружает. Отсюда и основная тенденция постмодернизма – все сводить к смеху, ничего не принимать всерьез.

Однако они не огульно отрицаются, как в эпоху модернизма, а переосмысливаются и находят свое воплощение в новых формах и смыслах. Это связано еще и с тем, что человек получил почти неограниченный доступ к всевозможной информации. Теперь, умудренный опытом и отягощённый знанием, он стар с рождения. Все то, что предки воспринимали серьезно, он видит в свете иронии. Это своеобразная защита от той информации, которую раньше умело маскировали и недоговаривали СМИ. Постмодернистский человек видит и знает больше, чем его предки, поэтому он склонен скептически относиться ко всему, что его окружает. Отсюда и основная тенденция постмодернизма – все сводить к смеху, ничего не принимать всерьез.

Отношение к природе и обществу к концу 20 века тоже меняется: человек чувствовал себя практически всемогущим в природе, но при этом он — винтик во всей общественной системе, один из миллионов. Однако революции, войны, стихийные катаклизмы показали людям, что не все так однозначно. Стихии берут верх над беспомощными землянами, а государство можно и обойти, используя потайные закоулки всемирной сети. Нет больше необходимости в постоянной работе, можно путешествовать и развивать свое дело одновременно. Однако не все могут переключиться на новый лад, а потому возник кризис мировоззрения. Люди больше не ведутся на старые трюки властей и рекламных слоганов, но им нечего противопоставить этому затхлому миру. Так, период модерна закончился и начался новый – постмодерн, где несочетаемое мирно соседствует друг с другом в эклектичной пляске на могиле прошлого. Таков облик постмодернизма в истории.

Нет больше необходимости в постоянной работе, можно путешествовать и развивать свое дело одновременно. Однако не все могут переключиться на новый лад, а потому возник кризис мировоззрения. Люди больше не ведутся на старые трюки властей и рекламных слоганов, но им нечего противопоставить этому затхлому миру. Так, период модерна закончился и начался новый – постмодерн, где несочетаемое мирно соседствует друг с другом в эклектичной пляске на могиле прошлого. Таков облик постмодернизма в истории.

Родина постмодернизма — США, именно там развивались поп-арт, битники и другие постмодернистские течения. Исходное начало в статье Л. Фиднера «Пересекайте границы – засыпайте рвы», где автор призывает к сближению элитарной и массовой культуры.

Основные принципы

Анализ постмодернизма стоит начать с основных принципов, которые определяют его развитие. Вот они в максимально сокращенном варианте:

- Эклектичность (сочетание несочетаемого). Постмодернисты ничего нового не создают, они причудливо скрещивают то, что уже было, но считалось, что эти вещи не могут составлять единое целое.

Например, платье и военные сапоги на шнуровке – коктейль, привычный нашему взору, а еще 60 лет назад такой наряд мог вызвать шок у прохожих.

Например, платье и военные сапоги на шнуровке – коктейль, привычный нашему взору, а еще 60 лет назад такой наряд мог вызвать шок у прохожих. - Плюрализм культурных языков. Постмодернизм ничего не отрицает, он все принимает и толкует по-своему. В нем мирно уживаются тенденции классической культуры с современными формами, взятыми из модернизма.

- Интертекстуальность – глобальное использование цитат и отсылок к произведениям. Есть искусство, целиком и полностью слепленное из выписок и реплик другого авторства, и это не считается плагиатом, ведь этика постмодернизма очень гуманна по отношению к подобным мелочам.

- Декононизация искусства. Стерлись границы между красивым и уродливым, в связи с этим развилась эстетика безобразного. Фрики завоёвывают внимание тысяч людей, вокруг них формируются толпы фанатов и эпигонов.

- Ирония. В рамках данного явления нет места серьезности. Например, вместо трагедии появляется трагикомедия.

Люди устали переживать и расстраиваться, им хочется защититься от агрессивной среды мира в юморе.

Люди устали переживать и расстраиваться, им хочется защититься от агрессивной среды мира в юморе. - Антропологический пессимизм. Нет веры в прогресс и гуманность.

- Шоутизация культуры

Понятие и идея

Постмодернизм – социально-психологическая реакция на отсутствие положительного результата от прогресса. Цивилизация, развиваясь, в то же время разрушает сама себя. В этом и заключается его концепция.

Основная идея постмодернизма — совмещение и смешение различных культур, стилей и направлений. Если модернизм рассчитан на элиту, то постмодернизм, характеризуясь игровым началом, делает свои произведения универсальными: массовый читатель увидит занимательную, иногда скандальную и странную историю, а элитарный – философское содержание.

Г. Кюнг предлагает использовать этот термин во «всемирно-историческом плане», не ограничиваясь только сферой искусства. Постмодернизм руководствуется концепцией хаоса и распада. Жизнь – замкнутый круг, люди действуют по шаблону, живут по инерции, они безвольны.

Постмодернизм руководствуется концепцией хаоса и распада. Жизнь – замкнутый круг, люди действуют по шаблону, живут по инерции, они безвольны.

Современная философия утверждает конечность всех представлений человека об окружающем мире (технике, науке, культуре и т.д.). Все повторяется, а не развивается, поэтому современная цивилизация обязательно разрушится, прогресс не несет ничего положительного. Вот основные философские течения, питающие нашу эпоху:

- Экзистенциализм – одно из философских течений постмодернизма, провозглашающее бытие иррациональным, ставящее ощущения человека во главу угла. Личность постоянно находится в кризисном состоянии, ощущая тревогу и страх в результате взаимодействия с окружающим миром. Страх – это не только отрицательное переживание, но необходимое потрясение. Пример.

- Постструктурализм – одно из философских течений постмодернизма, характерен негативный пафос относительно всяких позитивных знаний, рациональных обоснований явлений, особенно культурных.

Главная эмоция в этом течении – сомнение, критика оторванной от жизни традиционной философии.

Главная эмоция в этом течении – сомнение, критика оторванной от жизни традиционной философии.

Человек постмодернизма сосредоточен на своем теле (принцип телоцентризма), все интересы и потребности сошлись в нем, поэтому проводятся эксперименты. Человек — не субъект деятельности и познания, не является центром Вселенной, потому что все в ней стремится к хаосу. Люди не имеют доступа к реальности, значит, не могут постигнуть истину.

Основные черты

Полный список признаков данного явления вы найдете здесь.

Для постмодернизма характерны:

- Паратеатральность – совокупность новых форматов визуального представления искусства: хеппенинг, перфоманс и флешмоб. Набирает оборотые интерактивность: книги, кино и картины становятся сюжетами компьютерных игр и частью 3-D представлений.

- Трансгендерность

- Глобализация – утрата национальной идентичности авторов.

- Быстрая смена стилей – скорость моды бьет все рекорды.

- Перепроизводство объектов культуры и дилетантизм авторов. Теперь творчество стало доступно многим, сдерживающего канона нет, как и принципа элитарности культуры.

Стиль и эстетика

Стиль и эстетика постмодернизма – это, прежде всего, деканонизация всего, ироничная переоценка ценностей. Жанры меняются, господствует коммерческое искусство, которое является бизнесом. В диком беспорядке жизни помогает выжить смех, поэтому еще одна особенность – карнавализация.

Характерен также пастиш, то есть фрагментарность, противоречивость повествования, это ведет к коммуникативной затрудненности. Авторы не следуют действительности, а симулируют правдоподобность. Постмодернистам свойственна игра с текстом, языком, вечными образами и сюжетами. Авторская позиция нечеткая, он самоустраняется.

Язык для постмодернистов – система, мешающая коммуникации, у каждого человека свой собственный язык, поэтому люди не способны понять друг друга до конца. Поэтому в текстах мало идейного смысла, авторы ориентируются на множественность интерпретаций. Реальность создается с помощью языка, значит, с его помощью можно управлять человечеством.

Поэтому в текстах мало идейного смысла, авторы ориентируются на множественность интерпретаций. Реальность создается с помощью языка, значит, с его помощью можно управлять человечеством.

Течения и направления

Здесь приведены самые известные образчики постмодернизма.

- Поп-арт – новое течение в визуальном искусстве, которое переводит банальность в плоскость высокой культуры. Поэтика массовой продукции из обычных вещей делает символы. Представители – Дж. Джонс, Р. Раушенберг, Р.Гамильтон, Дж.Дайн и другие.

- Магический реализм – литературное течение, в рамках которого смешиваются фантастические и реалистические элементы. Пример .

- Новые жанры в литературе: корпоративный роман (пример), тревелог (пример), роман-словарь (пример) и др.

- Битники – молодежное движение, породившее целую культуру. Пример и описание.

- Фанфики – направление, в рамках которого фанаты продолжают книги или дополняют вселенные, созданные авторами.

Пример: 50 оттенков серого

Пример: 50 оттенков серого - Театр абсурда – театральный постмодернизм. Пример.

- Граффитизм – течение, которое смешивает граффити, графику и станковую живопись. Здесь фантазия, самобытность в сочетании с элементами субкультуры и искусством этнических групп. Представители – Крэш (Дж. Матос), Дейз (К. Элис), Футура 2000 (Л. Макгар) и другие.

- Минимализм – течение, призывающее к антидекоративности, отказу от изобразительности и субъективности. Отличается простотой, однообразием и нейтральностью в формах, фигурах, цветах, материалах.

Темы и проблемы

Наиболее общая тема постмодернизма – поиск нового смысла, новой целостности, ориентиров, а также абсурдность и сумасшествие мира, конечность всех устоев, поиск новых идеалов.

Постмодернисты ставят проблемы:

- самоуничтожения человечества и человека;

- усредненности и подражательности массовой культуры;

- избытка информации.

Основные приемы

- Видео-арт – течение, выражающее художественные возможности.

Видео-арт противостоит массовому телевидению и культуре.

Видео-арт противостоит массовому телевидению и культуре. - Инсталляция – формирование арт-объекта из бытовых предметов и промышленных материалов. Цель – наполнить предметы каким-то особым содержанием, которое каждый зритель понимает по-своему.

- Перфоманс – шоу, в основе которого представление о творчестве как о стиле жизни. Арт-объект здесь не произведения художника, а само по себе его поведения и поступки.

- Хеппенинг – представление с участием художника и зрителей, в результате которого стирается граница между создателем и публикой.

Постмодернизм как явление

В литературе

Литературный постмодернизм – это не объединения, школы, течения, это группы текстов. Определяющие черты в литературе – ирония и «черный» юмор, интертекстуальность, приемы коллажа и пастиша, метафикция (письмо о процессе письма), нелинейный сюжет и игра со временем, склонность к технокультуре и гиперреальности. Представители и примеры:

- Т. Пинчони («Энтропия»),

- Дж.

Керуак («На дороге»),

Керуак («На дороге»), - Э. Олби («Три высокие женщины»),

- У. Эко («Имя Розы»),

- В. Пелевин («Generation P»),

- Т. Толстая («Кысь»),

- Л. Петрушевская («Гигиена»).

В философии

Философский постмодернизм

- Ж. Деррида,

- Ж.Ф. Лиотар,

- Д.Ваттимо.

Ж. Деррида выдвигал мысль о размывании границ философии, литературы, критики (тенденция эстетизации философии), создал новый тип мышления – многомерное, разнородное, противоречивое и парадоксальное. Ж.Ф. Лиотар считал, что философия не должна заниматься какими-то конкретными проблемами, должна отвечать только на один вопрос: «Что такое мыслить?». Д .Ваттимо утверждал, что бытие растворяется в языке. Истина сохраняется, но понимается исходя из опыта искусства.

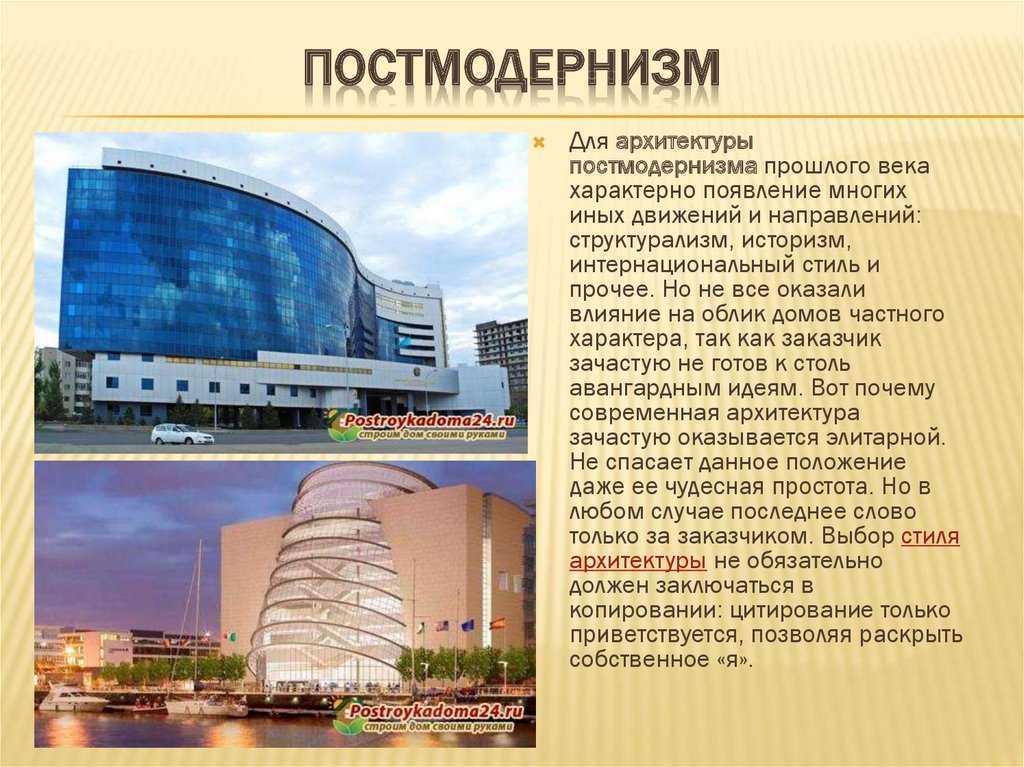

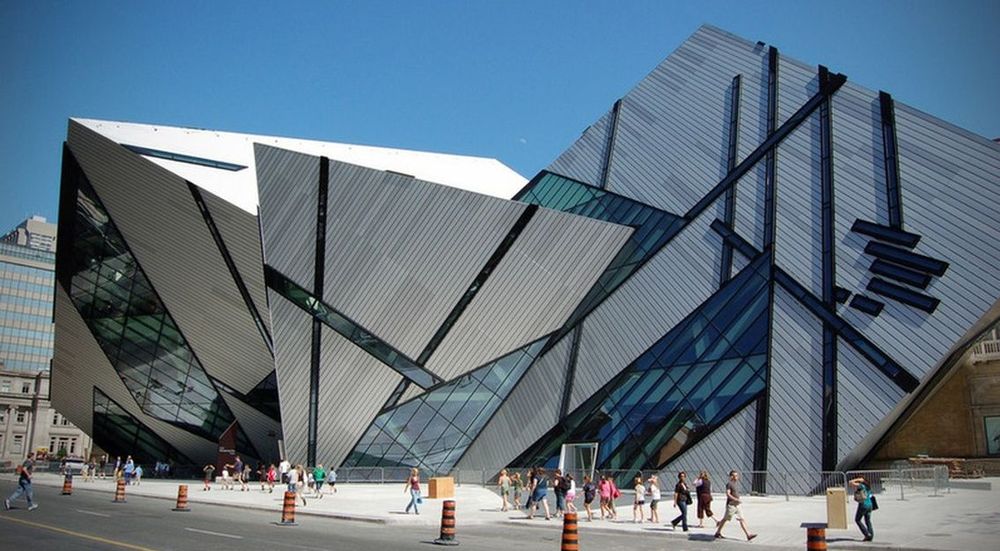

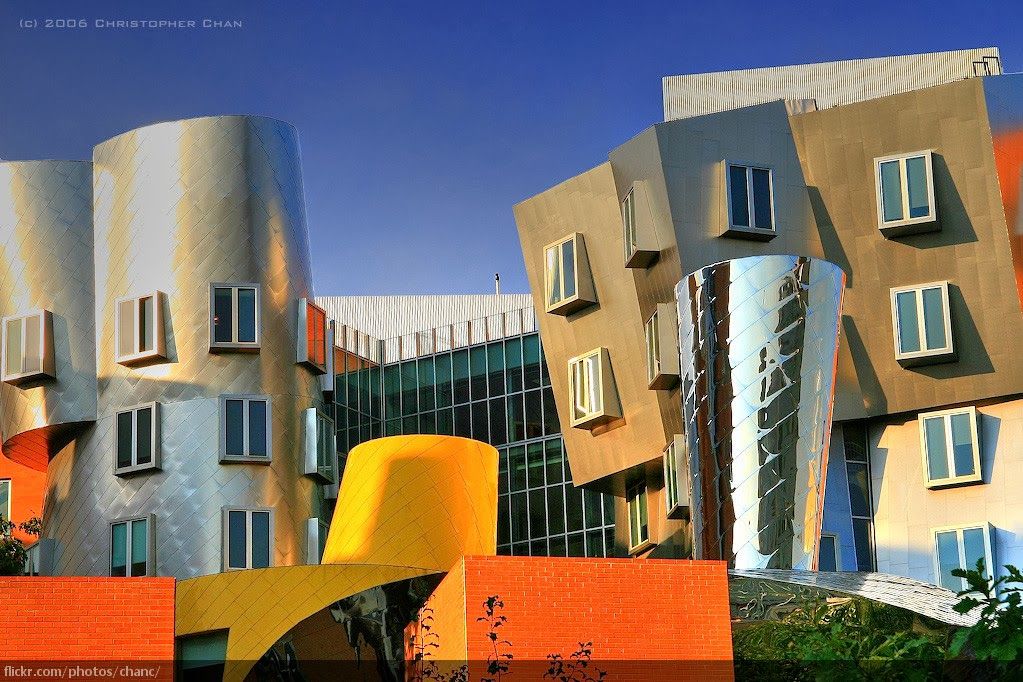

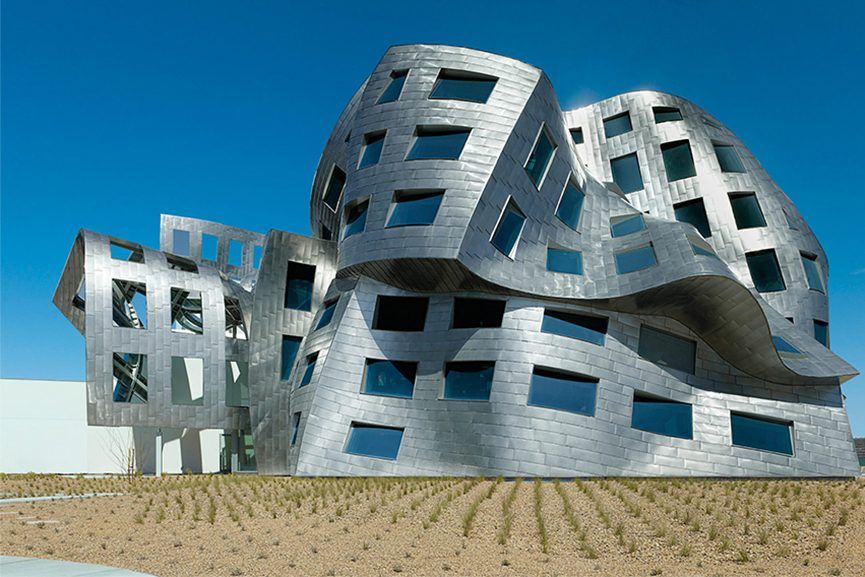

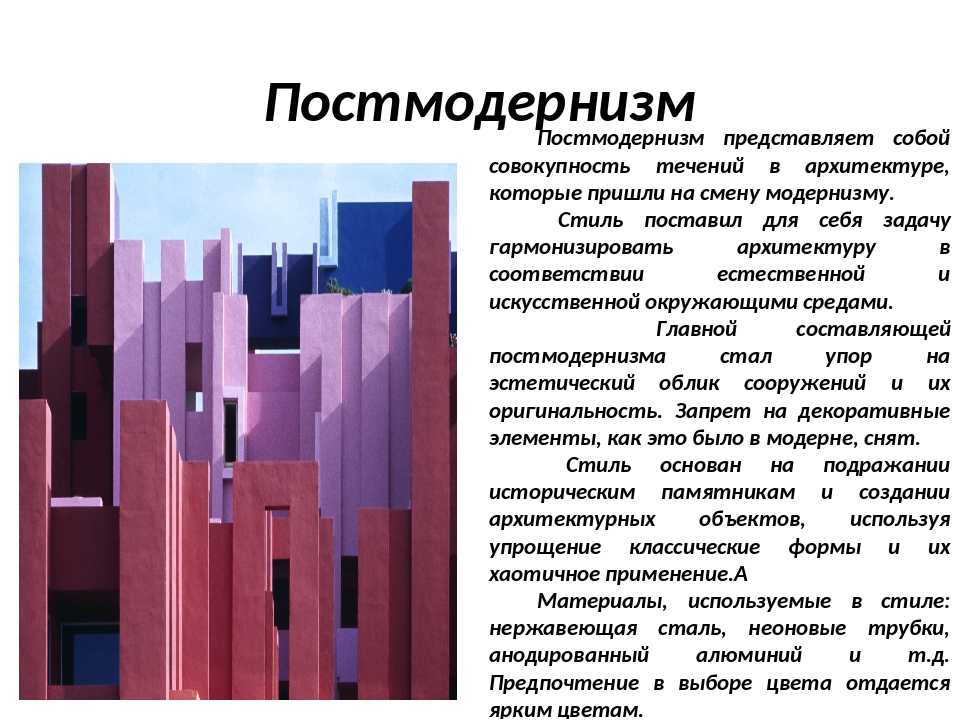

В архитектуре

Архитектурный постмодернизм вызван исчерпанностью модернистских идей и социальным заказом. В городской среде отдается предпочтение симметричной застройке с учетом особенностей окружающей среды. Особенности: подражание историческим образцам, смешение стилей, упрощение классических форм. Представители и примеры:

- П. Айзенман (Коламбус-центр, Виртуальный дом, Мемориал жертв Холокоста в Берлине),

- Р.Бофиль (аэропорт и здание Национального театра Каталонии в Барселоне, головные офисы компаний Cartier и Christian Dior в Париже, небоскрёбы Shiseido Building в Токио и Dearborn Center в Чикаго),

- Р.Стерн (улица Central Park West, небоскреб Carpe Diem, Президентский центр им. Джорджа У. Буша).

В живописи

В картинах постмодернистов главенствовала основная идея: между копией и оригиналом нет особой разницы. Поэтому авторы переосмысливали свои и чужие картины, создавая новые на их основе. Представители и примеры:

- Й.

- Ф. Клементе («Сюжет 115», «Сюжет 116», «Сюжет 117),

- С.Киа («Поцелуй», «Атлеты»).

В кино

Постмодернизм в кино переосмысляет роль языка, создается эффект достоверности, сочетание формального повествования и философского наполнения, приемы стилизации и ироничных ссылок на предыдущие источники. Представители и примеры:

- Т.Скотт («Настоящая любовь»),

- К. Тарантино («Криминальное чтиво»).

В музыке

Музыкальный постмодернизм характеризуется сочетанием стилей и жанров, самокопанием и ироничностью, стремлением стирать границы между элитарным и массовым искусством, главенствует настроение конца культуры. Появляется электронная музыка, приемы которой стимулировали развитие хип-хопа, пост-рока и других жанров. В академической музыке главенствуют минимализм, прием коллажа, сближение с популярной музыкой.

- Представители: Q-Bert, Mixmaster Mike, The Beat Junkies, The Prodigy, Mogwai, Tortoise, Explosions in the Sky, Дж.

Зорн.

Зорн. - Композиторы: Дж. Кейдж («4′33″»), Л. Берио («Симфония», «Опера»), М. Кагель («Инструментальный театр»), А. Шнитке («Первая симфония»), В. Мартынов («Opus posth»).

Автор: Мария Блинова

Интересно? Сохрани у себя на стенке!Метки:

- постмодернизм

Читайте также:

Adblock

detector

Кратчайшее введение в литературу постмодерна

ХХ век, время планетарных восторгов и чернейших разочарований, подарил литературе постмодернизм. Читатель с самого начала относился к постмодернистской «разнузданности» по-разному: это совсем не зефир в шоколаде и не новогодняя елка, чтобы всем нравиться. Литература постмодернизма вообще — это тексты свободы, отказа от норм, канонов, установок и законов прошлого, дитя-гот/панк/хиппушка (список продолжите сами) в добропорядочной — «квадратной», как говорили битники, — семье классических художественных текстов. Впрочем, довольно скоро литературному постмодерну стукнет примерно сто лет, и за это время к нему, в общем, привыкли. Он отрастил себе немалую аудиторию поклонников и последователей, переводчики неустанно оттачивают на нем профессиональное мастерство, и мы решили обобщить некоторые ключевые особенности постмодернистских текстов.

Он отрастил себе немалую аудиторию поклонников и последователей, переводчики неустанно оттачивают на нем профессиональное мастерство, и мы решили обобщить некоторые ключевые особенности постмодернистских текстов.

На исчерпывающий охват темы эта статья, естественно, не претендует — о постмодернизме в литературе уже сочинены сотни диссертаций; однако опись ящика с инструментами литератора-постмодерниста — вещь, полезная в хозяйстве любого современного читателя.

Литература постмодерна — это не «движение», не «школа» и не «творческое объединение». Это скорее группа текстов, объединенная неприятием догм просветительских и модернистских подходов к литературе. Самыми ранними примерами постмодернистской литературы вообще можно считать «Дон Кихота» (1605–1615) Сервантеса и «Тристрама Шенди» (1759–1767) Лоренса Стерна.

Первое, что приходит в голову, когда мы слышим о постмодернистской литературе, — всепроникающая ирония, иногда понимаемая как «черный юмор». Для постмодернистов мало вещей на свете (если они вообще есть), которые нельзя было бы оборжать. Поэтому постмодернистские тексты так щедры на передразнивание, пародийные выходки и подобные забавы. Вот вам пример — цитата из романа «Уиллард и его кегельбанные призы» (1975) Ричарда Бротигана:

Поэтому постмодернистские тексты так щедры на передразнивание, пародийные выходки и подобные забавы. Вот вам пример — цитата из романа «Уиллард и его кегельбанные призы» (1975) Ричарда Бротигана:

— «Прекрасней», — сказал Боб. — Вот все, что осталось от стихотворения.

— «Сбежав», — сказал Боб. — Вот все, что осталось от другого.

— «Он тебе изменяет», — сказал Боб. — «Ломая». «С тобой я все невзгоды позабыл». Вот еще три.

— А вот два просто дивные, — сказал Боб. — «Безмерна моя скорбь, ибо ни на что не годны друзья мои». «Откусывает от огурцов».

— Что скажешь? Тебе нравится? — спросил Боб. Он забыл, что она не может ему ответить. Она кивнула: да, ей нравится.

— Еще хочешь послушать? — спросил Боб.

Он забыл, что у нее во рту кляп. (Пер. А. Гузмана)

Литература постмодерна — это не „движение”, не „школа” и не „творческое объединение”

Весь роман заявлен как пародия на садомазохистскую литературу (большей серьезности мало где сыщешь) и одновременно на детектив. В результате и садомазохизм, и детектив у Бротигана превращаются в пронзительную акварель одиночества и неспособности людей понимать и быть понятыми. Еще один прекрасный пример — культовый роман Майлза на Гапалиня (Флэнна О’Брайена) «Поющие Лазаря» (1941, пер. на рус. 2003), злейшая пародия на ирландский национально-культурный ренессанс рубежа веков, написанная человеком, великолепно говорившим по-ирландски, ирландскую культуру знавшим и любившим, но питавшим глубокое отвращение к тому, как возрождение культуры воплощалось кликушами и бездарями. Непочтительность как естественное следствие иронии — фирменный знак постмодернистов.

В результате и садомазохизм, и детектив у Бротигана превращаются в пронзительную акварель одиночества и неспособности людей понимать и быть понятыми. Еще один прекрасный пример — культовый роман Майлза на Гапалиня (Флэнна О’Брайена) «Поющие Лазаря» (1941, пер. на рус. 2003), злейшая пародия на ирландский национально-культурный ренессанс рубежа веков, написанная человеком, великолепно говорившим по-ирландски, ирландскую культуру знавшим и любившим, но питавшим глубокое отвращение к тому, как возрождение культуры воплощалось кликушами и бездарями. Непочтительность как естественное следствие иронии — фирменный знак постмодернистов.

Декарт провел чересчур много времени в постели, подверженный навязчивой галлюцинации, будто он мыслит. Вы нездравы подобным же недугом. («Архив Долки», Флэнн О’Брайен, пер. Ш. Мартыновой)

Второе — интертекстуальность и связанные с нею приемы коллажа, пастиша и т.д. Постмодернистский текст — сборный конструктор из того, что было в культуре раньше, и новые смыслы генерируются из уже освоенного и присвоенного. Этот прием у постмодернистов сплошь и рядом, кого ни возьми. Мэтры Джойс и Беккет, модернисты, этим инструментарием, впрочем, тоже пользовались. Тексты Флэнна О’Брайена, неохотного наследника Джойса (it’s complicated, как говорится), — смычка модерна и постмодерна: «Трудная жизнь» (1961) — роман модернистский, а «У Плыли-две-птички» (1939, в русскоязычном издании — «О водоплавающих») еще какой постмодерн. Вот вам один из тысяч возможных примеров — из «Мертвого Отца» Доналда Бартелми:

Этот прием у постмодернистов сплошь и рядом, кого ни возьми. Мэтры Джойс и Беккет, модернисты, этим инструментарием, впрочем, тоже пользовались. Тексты Флэнна О’Брайена, неохотного наследника Джойса (it’s complicated, как говорится), — смычка модерна и постмодерна: «Трудная жизнь» (1961) — роман модернистский, а «У Плыли-две-птички» (1939, в русскоязычном издании — «О водоплавающих») еще какой постмодерн. Вот вам один из тысяч возможных примеров — из «Мертвого Отца» Доналда Бартелми:

Дети, сказал он. Без детей я б не стал Отцом. Без детства никакого Отцовства. Сам я никогда его не желал, мне навязали. Дань своего рода, без какой я б мог обойтись, порожденье, а затем воспитанье каждого из тысяч, тысяч и десятков тысяч, вздуванье маленького свертка до большого свертка, за период лет, а затем удостоверенье, что большие свертки, ежли мужескаго полу, носят свои колпаки с бубенцами, а ежли не его, то блюдут принцип jus primae noctis, стыд отсыланья прочь тех, кто нежеланен мне, боль отсыланья тех, кто желанен, в жизнепоток большого города, чтоб никогда не согревали мне холодную тахту, и руководство гусарами, поддержанье общественного порядка, соблюденье почтовых индексов, недопущенье дряни в дренаже, предпочел бы не выходить из своего кабинета, сравнивая издания Клингера, первый оттиск, второй оттиск, третий оттиск и так далее, не распалось ли там на сгибе? […] Но нет, мне приходилось пожирать их, сотнями, тысячами, фифайфофам, иногда и вместе с обувкой, куснешь хорошенько детскую ножку, и тут же, между зубов у тебя, отравленный спортивный тапок. Да и волосы, миллионы фунтов волос исшрамили кишки за годы, ну почему нельзя было просто швырять детей в колодцы, бросать на горных склонах, случайно бить током игрушечных железных дорог? А хуже всего были их синие джинсы, в моих трапезах блюдо за блюдом скверно отстиранные синие джинсы, футболки, сари, «том-маканы». Наверное, можно было б кого-нибудь нанять, чтобы сперва их для меня лущили. (Пер. М. Немцова)

Да и волосы, миллионы фунтов волос исшрамили кишки за годы, ну почему нельзя было просто швырять детей в колодцы, бросать на горных склонах, случайно бить током игрушечных железных дорог? А хуже всего были их синие джинсы, в моих трапезах блюдо за блюдом скверно отстиранные синие джинсы, футболки, сари, «том-маканы». Наверное, можно было б кого-нибудь нанять, чтобы сперва их для меня лущили. (Пер. М. Немцова)

Еще один хороший пример «старой сказки на новый лад» — выходивший по-русски роман Доналда Бартелми «Король» (издан посмертно, 1990), в котором происходит творческое переосмысление легенд артуровского цикла — в декорациях Второй мировой войны.

Мозаичность многих постмодернистских текстов завещал нам еще Уильям Барроуз, а Керуак, Бартелми, Соррентино, Данливи, Эггерз и многие другие (перечисляем только тех, кого так или иначе переводили на русский) живо и разнообразно этим приемом пользовались — и пользуются.

Третье: метафикция, по сути — письмо о самом процессе письма и связанная с ней деконструкция смыслов. Уже упомянутый роман «У Плыли-две-птички» О’Брайена — хрестоматийный пример этого приема: в романе нам рассказывают об авторе, который сочиняет роман по мотивам ирландской мифологии (пожалте: двойной постмодернизм!), и персонажи этого вложенного романа плетут против автора козни и заговоры. По тому же принципу устроен роман «Рагу по-ирландски» постмодерниста Гилберта Соррентино (по-русски не издавался), а в романе английской писательницы Кристин Брук-Роуз «Текстерминация» (1992) вообще действуют только персонажи классических произведений литературы, собравшиеся в Сан-Франциско на Ежегодный конгресс моления о бытии.

Уже упомянутый роман «У Плыли-две-птички» О’Брайена — хрестоматийный пример этого приема: в романе нам рассказывают об авторе, который сочиняет роман по мотивам ирландской мифологии (пожалте: двойной постмодернизм!), и персонажи этого вложенного романа плетут против автора козни и заговоры. По тому же принципу устроен роман «Рагу по-ирландски» постмодерниста Гилберта Соррентино (по-русски не издавался), а в романе английской писательницы Кристин Брук-Роуз «Текстерминация» (1992) вообще действуют только персонажи классических произведений литературы, собравшиеся в Сан-Франциско на Ежегодный конгресс моления о бытии.

Четвертое из приходящего на ум — нелинейный сюжет и прочие игры со временем. И вообще барочная временна́я архитектура. «V.» (1963) Томаса Пинчона — прекрасный пример. Пинчон в целом большой любитель и умелец вертеть из времени претцели — вспомните третью главу романа «V.», от чтения которой мозг не одного поколения читателей скручивается в спираль ДНК.

Магический реализм — сращивание и смешивание литератур жизнеподобной и нежизнеподобной — в той или иной мере можно считать постмодерном, и в этом отношении Маркеса с Борхесом (и уж тем более Кортасара) тоже можно считать постмодернистами. Еще один прекрасный пример такого сплетения — роман Гилберта Соррентино с богатым на варианты перевода названием «Crystal Vision» (1981), где все произведение можно читать как толкователь для колоды карт таро и одновременно как бытовые хроники одного бруклинского квартала. Многочисленных неявно архетипических персонажей этого романа Соррентино характеризует только через прямую речь, их собственную и обращенную к ним, — это тоже, кстати, постмодернистский прием. Литература не обязана быть достоверной — так решили постмодернисты, и не очень понятно, как и зачем тут с ними спорить.

Еще один прекрасный пример такого сплетения — роман Гилберта Соррентино с богатым на варианты перевода названием «Crystal Vision» (1981), где все произведение можно читать как толкователь для колоды карт таро и одновременно как бытовые хроники одного бруклинского квартала. Многочисленных неявно архетипических персонажей этого романа Соррентино характеризует только через прямую речь, их собственную и обращенную к ним, — это тоже, кстати, постмодернистский прием. Литература не обязана быть достоверной — так решили постмодернисты, и не очень понятно, как и зачем тут с ними спорить.

Мозаичность многих постмодернистских текстов завещал нам еще Уильям Барроуз

Отдельно (в-пятых) необходимо сказать и о склонности к технокультуре и гиперреальности как о стремлении к выходу за рамки действительности, данной нам в ощущениях. Интернет и виртуальная реальность — в известной степени порождения постмодерна. В этом смысле, пожалуй, лучшим примером может стать недавно вышедший по-русски роман Томаса Пинчона «Край навылет» (2013).

Результат всего того, что случилось в ХХ веке, — паранойя как стремление обнаружить порядок за хаосом. Литераторы-постмодернисты, вслед за Кафкой и Оруэллом, предпринимают попытку заново систематизировать действительность, и удушливые пространства Магнуса Миллза («Загон скота» [1998], «Схема полной занятости» [2003] и готовящийся к выходу на русском «В Восточном экспрессе без перемен» [1999]), «Третий полицейский» (1939/1940) О’Брайена и, конечно, весь Пинчон — об этом, хотя перед нами всего пара примеров из множества.

Постмодернизм в литературе вообще территория полной свободы. Инструментарий постмодернистов по сравнению с тем, чем обходились их предшественники, куда более широкий, — позволено все: и ненадежный рассказчик, и сюрреалистическая метафоричность, и обильные списки и каталоги, и словотворчество, словесная игра и прочий лексический эксгибиционизм, и раскрепощение языка вообще, ломка или искажение синтаксиса, и диалог как двигатель повествования.

Некоторые упомянутые в статье романы готовит к изданию по-русски «Додо Пресс», и вы можете успеть лично в этом поучаствовать: проект «Скрытое золото ХХ века» — предметное продолжение разговора о литературном постмодернизме ХХ века (и не только).

Что такое постмодернизм и как он влияет на нашу культуру сегодня?

Постмодернизм — это слово, которое часто используется в нашей культуре, но что оно означает и актуально ли оно сейчас? В этом видео президент Новоорлеанской баптистской теологической семинарии доктор Джейми Дью проводит краткий курс постмодернизма и того, как он принимается в современном мире.

Полное видео выше, а полная стенограмма ниже.

Так что же такое постмодернизм и стоит ли нам вообще о нем заботиться?

Действительно, в предыдущие десятилетия постмодернизм был в моде в академической среде нашей страны и в западном мире. Сегодня это не обязательно так. Вы все еще найдете его в литературных отделах. К сожалению, вы до сих пор находите его иногда на кафедрах богословия. Но на факультетах естественных наук и философии, а также на других факультетах, таких как исторические, у вас действительно больше нет одержимости тем, что называется постмодернизмом.

К сожалению, вы до сих пор находите его иногда на кафедрах богословия. Но на факультетах естественных наук и философии, а также на других факультетах, таких как исторические, у вас действительно больше нет одержимости тем, что называется постмодернизмом.

Однако в нашей культуре он все еще жив. Например, телешоу, которые вы смотрите, вероятно, прямо сейчас, фильмы, которые вы смотрите, вероятно, прямо сейчас, вещи, которые мы смотрим, разыгрываются в наших дворах прямо сейчас, все они глубоко затронуты этой вещью, называемой постмодернизмом. . Таким образом, хотя в академии он может и ослабнуть, он все еще сильно влияет на нас в нашей культуре. Нам нужно понять, что это такое и о чем идет речь.

Вот это сложно. И люди говорят, что точно определить, что такое постмодернизм, это все равно, что пытаться понять желе. Так что во многом это правда.

Частично трудность заключается в том, что нам трудно сказать, когда именно начинается постмодернизм. Так, например, в вопросах эпистемологии, то есть философских вопросах о наших знаниях, вы можете проследить их вплоть до таких людей, как Иммануил Кант. Но если вы ищете наши взгляды на то, что такое люди, нашу антропологию, человека, вам придется пройти весь путь дальше Фрейда. Таким образом, в зависимости от рассматриваемой темы постмодернизм, кажется, имеет разные отправные точки. И поэтому это очень, очень сложно по многим причинам.

Но если вы ищете наши взгляды на то, что такое люди, нашу антропологию, человека, вам придется пройти весь путь дальше Фрейда. Таким образом, в зависимости от рассматриваемой темы постмодернизм, кажется, имеет разные отправные точки. И поэтому это очень, очень сложно по многим причинам.

Модернизм

Я думаю, что лучший способ понять постмодернизм — это сказать что-нибудь о модернизме очень быстро. Модернизм начинается в 17 веке с таких людей, как Рене Декарт и Фрэнсис Бэкон.

Это отход от религиозных взглядов, на которых основываются наши знания. В прошлом, в досовременном мире, если вы хотели что-то узнать, вы обращались к Церкви. Вы хотели что-то объяснить, вы объяснили это Богу. Таково было иудео-христианское мировоззрение до XVII века.

Что ж, Декарт был хорошим католиком, а Бэкон — хорошим протестантом, но они считали, что в западном мире неправильно то, что в конечном счете у нас были некоторые неэффективные предположения в отношении нашего знания. Поэтому они хотели начать с чистого листа. Они хотели заложить для себя надежный и определенный фундамент, на котором они могли бы строить наши знания. И поэтому они отбросили религиозные взгляды, как это сделали многие из этих современных мыслителей.

Поэтому они хотели начать с чистого листа. Они хотели заложить для себя надежный и определенный фундамент, на котором они могли бы строить наши знания. И поэтому они отбросили религиозные взгляды, как это сделали многие из этих современных мыслителей.

В современный период всплывает несколько тем. Так, например, идея о том, что мы можем быть полностью объективными в своих взглядах. Мы можем как бы избавиться от наших предубеждений, нашего характера, нашего происхождения, нашего образования, и мы можем увидеть это «с точки зрения Бога». То есть вид из ниоткуда. Нас не будут фильтровать наши взгляды, наши предположения или что-то подобное. Мы просто увидим вещи такими, какие они есть на самом деле. Только факты. И во многом вы видите это в современных науках. Итак, эта идея объективности, всеобщей объективности была предпосылкой современности.

У них тоже была идея универсальной рациональности. Они думали, что есть один правильный способ мышления, и если мы просто воспитаем их правильно, они будут думать так во всем мире. И мы обнаружим, что, переходя от общества к обществу, от культуры к культуре, мы обнаружим, что они пользуются той же рациональностью.

И мы обнаружим, что, переходя от общества к обществу, от культуры к культуре, мы обнаружим, что они пользуются той же рациональностью.

Что ж, когда в западном мире возникли современная антропология и современная социология, на самом деле мы обнаружили прямо противоположное. Не существует универсальной рациональности, разделяемой всеми людьми повсюду. Таким образом, это современное предположение рушится.

В современности тоже есть идея, идея, которая возникает, называется неизбежным прогрессом. Мысль о том, что мы будем становиться все лучше и лучше, лучше и лучше. Конечно, наши знания улучшались. Это век современной науки, когда наши научные открытия и знания просто взрываются. Это эпоха, когда мы отказываемся от феодальной системы с политической точки зрения и переходим к демократии и тому подобному. И поэтому вы можете понять, почему люди думают, что мы просто становимся лучше, лучше и лучше.

В теологических кругах мы начинаем думать о таких вещах, как постмилленаризм, когда мы думаем, что возвестим Царство Божье. И вот такие вещи вы видите там.

И вот такие вещи вы видите там.

Что ж, все это может показаться безобидным, но поймите вот что: современные люди явно отвергали эти религиозные идеи как основу нашего знания. Вот что делает современность.

Постмодернизм и истина

Постмодерн теперь собирается отвергнуть все эти современные предположения и идеалы. И для нас это может показаться не таким уж большим делом, но вот в чем загвоздка: они отвергли это, избавившись от концепций истины. Конечно, у постмодернистов есть представления об истине, но они не верят в истину так же, как мы с вами.

Например, вот утверждение, которое мы все считаем верным: я ношу серый костюм. Вы думаете, что это правда, потому что само утверждение соответствует тому, как обстоят дела на самом деле. Это называется корреспондентной теорией истины. Это было домодерным и современным предположением. Постмодернисты отвергают это. Истина сейчас — это просто то, что работает для нас. Или истина — это просто то, что согласуется с другими вещами.

Итак, у них есть способы определения истины, но больше нет ничего похожего на Истину с большой буквой Т. Нет того, что мы бы назвали метанарративом, то есть мета-значением всеохватывающего, нарративного значения истории. Нет исчерпывающих объяснений реальности. Нет истин. Так что не стоит притворяться, что он у тебя есть. Я не должен притворяться, что у меня есть. По крайней мере, так они говорят, но обратите внимание на этих людей в нашей культуре, которые называют себя постмодернистами. То, чего они на самом деле добиваются и против чего они на самом деле выступают, — это наша правда. Они хотят заменить ее другой правдой, своей собственной моралью и тому подобным.

Постмодернизм сегодня

Таким образом, одним из примеров того, где вы увидите воплощение постмодернистских идеалов в нашей культуре, является то, что вы видите в своего рода кульминации сексуальной революции и движения к трансгендеризму и тому подобного. . Сейчас мы находимся в таком месте, где люди будут говорить что-то вроде: «Я знаю, что я в теле мальчика, но я не мальчик. Под этим я нечто другое». И нам остается определять, не просто истину там, где бы мы ни хотели, теперь мы можем определять себя любым конкретным способом, которым мы хотим.

Под этим я нечто другое». И нам остается определять, не просто истину там, где бы мы ни хотели, теперь мы можем определять себя любым конкретным способом, которым мы хотим.

И это избавление от этих классических, традиционных идей, которые восходят к дохристианским временам. Они восходят к классическому периоду философов. Это Платон и Аристотель. Это пришло бы через христианскую традицию. Это пришло бы через средневековые традиции. Это возникло бы на всем протяжении современности. Это могло произойти даже довольно далеко в 20-м и 21-м веках, но теперь вы видите, как это полностью осуществилось, когда мы собираемся переопределить или избавиться от определений того, что значит быть человеком, что значит быть мужчина, что значит быть женщиной, и теперь мы вольны просто определять это так, как мы хотим.

Это очень хороший пример того, как постмодернистская мысль заразила нашу культуру и сформировала то, как мы думаем об очень, очень важных вещах.

Короче говоря, это ускоренный курс постмодернизма. Он все еще жив в нашей культуре, и нам нужно знать, что это такое.

Он все еще жив в нашей культуре, и нам нужно знать, что это такое.

Постмодернизм | Определение, характеристики и примеры

Айеш Перера и Шарлотта Никерсон, опубликовано 29 марта 2022 г., обновлено 16 июня 2022 г. | Факт проверен Солом Маклеодом, доктором философии

Постмодернизм описывает ряд родственных философских тенденций, которые развились в ответ на классический модернизм в конце 20-го века.

Определение

- Постмодернизм, также называемый постмодернизмом, представляет собой подход в социологии, который подчеркивает неопределенный характер обществ, в которых все определенности были оспорены и подорваны. Состояние жизненного опыта возникает в глобальном обществе, в котором нет абсолютных правил или объяснений.

- Постмодернисты считают, что в науке не может быть определенной истины, а есть только большое количество «нарративов» и «перспектив».

Постмодернизм подчеркивает, что люди создают знания и истину через дискурс и жизненный опыт.

Точно так же школа подчеркивает, как люди строят себя, и релятивизм во всех вопросах ценности.

Точно так же школа подчеркивает, как люди строят себя, и релятивизм во всех вопросах ценности. - Примеры постмодернистских мыслителей включают Жана Бодрийяра, Жака Деррида, Мишеля Фуко и Жана-Франсуа Лиотара.

- Постмодернизм отличается от большинства других социологических теорий тем, что отвергает проект Просвещения, направленный на то, чтобы понять и контролировать общество посредством применения рационального мышления. Постмодернистский мыслитель не может понять общество рационально, потому что оно подвержено постоянным изменениям.

- Постмодернизм зародился как западное философское движение в конце 20-го века, которое стремилось бросить вызов фундаментальным предпосылкам западной философии в современный период, который примерно охватывал период с 17-го по 19-й век.век.

- Постмодернизм вообще характеризуется крайним субъективизмом, широким цинизмом, враждебностью к разуму и склонностью приписывать культурные нормы идеологиям элит.

- Некоторые из его основных черт можно найти в работах таких художников, как Хорхе Луис Борхес в 1940-х годах (Barth, 1967). По мнению большинства ученых, постмодернизм начал конкурировать с модернизмом в 1950-х годах и сумел одержать верх в XIX веке.60-е годы (Хюйссен, 1986).

Постмодернизм возник в основном как реакция на интеллектуальные предпосылки модернизма, получившие широкое признание в эпоху Просвещения. На самом деле, многие основополагающие доктрины постмодернизма можно охарактеризовать как прямое отрицание основных допущений модернизма, которые до сих пор считались само собой разумеющимися. Ниже приведены некоторые примеры (Duignan, nd):

Философия эпохи Просвещения в целом утверждала существование объективной реальности, а также логическую независимость ее природных свойств от человеческих представлений, обычаев и общностей.

Постмодернизм отвергает это понятие как плохо оформленный реализм и считает, что такая реальность является просто концептуальной конструкцией.

Постмодернизм отвергает это понятие как плохо оформленный реализм и считает, что такая реальность является просто концептуальной конструкцией.Основное различие между модернизмом и постмодернизмом состоит в том, что постмодернизм представляет собой реакцию против веры в объективную истину, характерную для модернизма.

Постмодернисты считают, что такой вещи, как объективная реальность, не существует и что все знания конструируются социально. Действительно, приверженность идее объективной истины равносильна идеологии. Модернисты, с другой стороны, верили в объективную реальность и способность разума открывать истины о мире (Брукер, 2014).

Постмодернисты утверждают, что все аспекты человеческой психологии социально детерминированы и что, вопреки модернистской философии, не существует такой вещи, как человеческая природа, включающая в себя способности, способности и наклонности, которые не были бы изучены или привиты обществом.

Модернизм считал, что описания и объяснения, предлагаемые историками и учеными, могут быть либо ложными, либо истинными в принципе. Постмодернисты отвергают такое представление на основании своего отказа принять объективную реальность.

Постмодернизм отрицает веру модернизма в технологии и науку как в жизненно важные инструменты человеческого прогресса. Некоторые постмодернисты даже считают, что логика и разум по своей сути угнетающие и разрушительные, потому что злые люди обладают такими способностями угнетать и уничтожать других.

Модернизм считал, что логика и разум универсальны и применимы к любой области знания. Однако постмодернисты рассматривают даже логику и разум как просто концептуальные конструкции, применимые только в пределах их соответствующих интеллектуальных традиций.

Модернизм утверждает, что язык отражает внешнюю реальность, репрезентируя природу. Постмодернисты отвергают эту точку зрения и утверждают, что она семантически самореферентна или самодостаточна.

Модернизм считал, что люди могут приобретать знания о природе и реальности, и что принципы или доказательства, которые могут быть известны с уверенностью, интуитивно или непосредственно, могут оправдать такое знание.

Постмодернисты отвергают эту попытку определить предполагаемую основу достоверности для построения эмпирического/научного знания.

Воззрения эпохи Просвещения полагали, что можно построить теории для объяснения многих аспектов социального или природного мира в различных областях знания, и что целью исторических и научных исследований является построение таких теорий.

Однако постмодернизм отвергает такие теории как ложные и пагубные. Постмодернисты утверждают, что такие теории могут подавлять, замалчивать и маргинализировать другие точки зрения тоталитарным образом.

- Еще одно различие между модернизмом и постмодернизмом заключается в том, что модернизм ориентирован на человека, а постмодернизм — на коллектив. Модернисты считали, что лучшим источником знаний является человек, а постмодернисты считают, что знания производятся коллективно посредством дискурса. В глазах постмодернизма «Я» — это миф, в значительной степени составляющий чей-то социальный опыт и культурные контексты — это даже идеология (Faigley, 19).93).

- Наконец, модернизм занимается прогрессом, а постмодернизм занимается деконструкцией. Модернисты верят, что прогресс возможен и что общество можно улучшить с помощью разума. Постмодернисты, с другой стороны, утверждают, что прогресс невозможен и что все социальные институты несовершенны (Brooker, 2014).

Постмодернисты критически относятся к идее нуклеарной семьи как к «естественному» и «нормальному» институту.

Они утверждают, что нуклеарная семья — это социальная конструкция, созданная и поддерживаемая влиятельными институтами, такими как правительство и средства массовой информации.

Вместо того, чтобы утверждать, что семья — это конкретное, фиксированное понятие, постмодернисты, такие как Стейси (1998), утверждают, что семейная жизнь плюралистична — это означает, что она характеризуется разнообразием, изменчивостью и нестабильностью.

Поскольку семья постоянно меняется, идеальной или идеальной семьи не существует. (Постмодернизм и семья).

По мнению постмодернистов, у постмодернистских семей есть шесть характеристик, отличающих их от современных семей:

Освобожденные сексуальные установки

Добровольная бездетность

Репродуктивные технологии: разработки в области трансплантации эмбрионов, экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства позволили ненуклеарным семьям зачать ребенка.

Различные схемы воспитания: родители все чаще работают, разведены или состоят в восстановленных семьях, что приводит к совместному воспитанию детей

Кризис мужественности: реакция на сокращение квалифицированной высокооплачиваемой работы для мужчин и появление альтернативных маскулинностей, таких как сиделки (Ghaill, 1996)

Потребление: члены семьи обеспокоены тем, что другие потребители думают об их потребительских привычках.

Это приводит к демонстративному потреблению статусных предметов и впечатлений, таких как отпуск.

Некоторые утверждают, что даже дети рассматриваются родителями как модные аксессуары, поскольку родители тратят значительные суммы денег на своих детей, чтобы похвастаться перед соседями, друзьями, родственниками и другими людьми.

Постмодернисты также критически относятся к тому, как нуклеарная семья изображается в средствах массовой информации.

Они утверждают, что средства массовой информации представляют ложный образ нуклеарной семьи как счастливой, гармоничной единицы. В действительности, утверждают постмодернисты, семьи часто конфликтны и неблагополучны.

Постмодернизм также оказал влияние на то, как социологи думают о религии. В прошлом религия часто рассматривалась как источник объективной истины.

Однако постмодернисты утверждают, что религия — это социальная конструкция и что объективной истины не существует.

Вместо этого они утверждают, что религиозные убеждения создаются и поддерживаются влиятельными институтами, такими как правительство и средства массовой информации.

Постмодернисты также утверждали, что религия является источником конфликта, а не гармонии. Они утверждают, что религиозные убеждения часто ведут к разделению и конфликтам, а не к пониманию и терпимости.

Наконец, постмодернисты утверждали, что религия — это личное дело и что ее нельзя навязывать другим. Они утверждают, что каждый имеет право исповедовать свою религию или вообще не исповедовать никакой религии.

Одним из постмодернистских мыслителей в области религии является Эрвье-Леже (2000). Hervieu-Leger (2000) утверждает, что секуляризация является результатом «культурной амнезии». религия перестала передаваться из поколения в поколение. Вместо этого постмодернистские родители часто позволяют детям самим определять свои религиозные убеждения.

Тем не менее Эрвье-Леже считает, что религия не исчезла полностью из общества.

Вместо этого она утверждает, что индивидуальное потребительство заменило коллективную традицию в отношении религиозных верований — теперь люди покупают те верования, которые им подходят, с большим разнообразием и выбором.

Это привело к более индивидуализированной религии и появлению в постмодернистском обществе двух основных групп религиозных людей: паломников и новообращенных.

Паломники — это люди, которые выбирают индивидуальный путь в поисках самопознания или развития. Между тем новообращенные присоединяются к религиозным группам, которые предлагают сильное чувство принадлежности, обычно основанное на общем этническом происхождении или религиозной доктрине.

С точки зрения постмодернизма школы стали более «потребительскими» и предоставляют больше индивидуального выбора, чем когда-либо.

В предыдущие эпохи люди обычно посещали местную школу, которая обычно определялась социальным классом. Однако в эпоху постмодерна существует множество школ на выбор, и родители часто ищут школу, которая, по их мнению, лучше всего соответствует потребностям их ребенка.

Этот расширенный выбор привел к более «потребительскому» подходу к образованию. Родители теперь рассматриваются как клиенты, которые покупают услуги для своих детей.

В результате образование стало более индивидуальным и разнообразным. Ожидается, что учителя будут использовать различные подходы к преподаванию в своих уроках, чтобы учитывать различные «стили обучения» учащихся.

Ожидается, что учителя будут использовать различные подходы к преподаванию в своих уроках, чтобы учитывать различные «стили обучения» учащихся.

Появились также специализированные школы, специализирующиеся на одном предмете в первую очередь, и программы ученичества и обучения появились в частном порядке через тысячи работодателей.

Образование стало более гиперреальным, поскольку школы все шире используют технологии в образовании, а учащихся все чаще направляют в онлайн-источники для поддержки обучения или даже в качестве основного источника обучения (Thompson, 2019).).

Постмодернизм также подверг критике то, как знания преподносятся в школах. Они утверждают, что знание не является нейтральным или объективным, а является продуктом властных отношений.

Они утверждают, что идеи и ценности правящего класса пропагандируются в школах, а альтернативные взгляды маргинализируются.

Наконец, постмодернисты подвергли критике способ использования образования в качестве инструмента социального контроля.

Они утверждают, что образование часто используется для привития учащимся конформизма и покорности, а не для поощрения критического мышления и творчества (Thompson, 2019).

Концепция субкультуры впервые была разработана социологом Джоном Кларком в конце 1970-х годов. Кларк утверждает, что субкультуры — это группы людей, которые разделяют набор ценностей и убеждений, отличающихся от ценностей и убеждений в более широкой культуре.

Постмодернисты подвергли критике то, как субкультуры изучались в прошлом. Они утверждают, что предыдущие исследования, как правило, были сосредоточены на девиантных субкультурах, таких как банды, и игнорировали тот факт, что существует множество различных типов субкультурных групп.

Постмодернисты также утверждали, что субкультуры не являются статичными или фиксированными объектами. Они утверждают, что субкультуры постоянно меняются и развиваются, и что они могут быть очень изменчивыми.

Движущими силами этой эволюции, согласно постмодернизму, были глобализация и быстрое распространение цифровых медиа.

Социальные сети, в частности, способствовали большему выбору образа жизни, большей подвижности и гибридности в идентичности, и, таким образом, уменьшилась роль традиционных формирователей культуры — социального класса, пола и этнической принадлежности.

Наконец, постмодернисты утверждают, что субкультуры не обязательно противопоставлены основной культуре. Они утверждают, что субкультуры часто заимствуют более широкую культуру и взаимодействуют с ней (Clark, 2003).

Одним из постмодернистских мыслителей, изучавших молодежные субкультуры, является Дик Хебдидж (1979). Хебдиге (1979) утверждает, что субкультуры являются ответом на отчуждение и разочарование, которые испытывают молодые люди в современном обществе.

Хебдиге утверждает, что молодые люди используют стиль — музыку, моду и язык — для создания собственной индивидуальности и сопротивления ценностям господствующей культуры.

Хебдиге также утверждает, что субкультуры часто недолговечны и мимолетны. Он утверждает, что они быстро коммерциализируются и поглощаются массовой культурой.

Он утверждает, что они быстро коммерциализируются и поглощаются массовой культурой.

Культурные ценности постмодерна сильно повлияли на отношения между врачом и пациентом. С постмодернистской точки зрения отношения между врачом и пациентом больше не рассматриваются как «священные» или «особые».

Вместо этого это считается более «нормальным» человеческим взаимодействием, как и любое другое. Это привело к переходу власти от врача к пациенту. Пациенты теперь рассматриваются как более активные участники своего собственного здравоохранения.

Им предоставляется больше информации и выбора, и ожидается, что они будут более активно участвовать в принятии решений.

Пациенты теперь могут «присматриваться» к врачам, выбирая поставщика, который лучше всего соответствует их индивидуалистической философии здоровья (Rolfe, 2001).

Этот сдвиг был вызван рядом факторов, в том числе изменением культурных ценностей, появлением новых технологий и ростом стоимости здравоохранения.

Постмодернизм также оказал влияние на то, как предоставляются медицинские и социальные услуги. С постмодернистской точки зрения услуги больше не рассматриваются как «универсальные».

Вместо этого они считаются более «персонализированными» и «индивидуализированными». Это привело к развитию новых моделей обслуживания, таких как «дневной уход» и «уход на дому».

Это также привело к переходу от традиционной стационарной помощи, такой как больницы и дома престарелых, к помощи в большей степени по месту жительства (Rolfe, 2001).

Мишель ФукоМишель Фуко был французским философом, наиболее известным тем, что в 1970-х и 1980-х годов. Работа Фуко оказала значительное влияние на области социологии, антропологии и образования.

Фуко (1977) утверждал, что знание не является нейтральным или объективным, а является продуктом властных отношений.

Это означает, что Он утверждал, что идеи и ценности правящего класса продвигаются в основных учреждениях, таких как школы, правительство и здравоохранение, в то время как альтернативные взгляды маргинализируются.

Фуко также утверждал, что основные социальные институты все чаще используют методы «контроля и наблюдения». Фуко также известен созданием генеалогии истории, которую он называет «встречной памятью» (Drolet, 2004).

Жан-Франсуа ЛиотарЖан-Франсуа Лиотар был французским философом, наиболее известным своими работами о постмодернизме. В 1979 году Лиотар опубликовал книгу «Состояние постмодерна» , в которой утверждал, что постмодернизм характеризуется отказом от грандиозных нарративов.

Он был в значительной степени ответственен за перенос термина из области искусствоведения в философию и социальные науки.

Лиотар отвергает представления о человеческой истории, которые социологи назвали бы метанарративами, такие как Просвещение и марксизм.

Он утверждает, что эти метанарративы стали нереалистичными из-за технического прогресса. Он также считал, что цель истины науки — перформативная и обещающая эффективность на службе государства.

Жан Бодрийяр был французским социологом и философом, наиболее известным своими работами о постмодернизме и консьюмеризме. Работа Бодрийяра (1976) оказала значительное влияние на культурные исследования.

Он утверждал, что концепция реальности была заменена симуляциями и симулякрами. Он считал, что постмодернистское общество сейчас живет в «симулякральном» мире, где образы и знаки заменили реальность.

Это привело к потере смысла и чувству замешательства и беспокойства. Бодрийяр также известен своими идеями гиперреальности и смерти реального.

Мир в его представлении находится в состоянии гиперреальности, где грань между реальностью и фантазией стирается. Поскольку реальный мир был заменен симуляцией и больше нет никакой связи с реальностью, люди остались с пустотой и нигилизмом.

Джудит Батлер Джудит Батлер — американский философ и гендерный теоретик, чьи работы оказали огромное влияние на постмодернистский феминизм. Самая известная работа Батлер — «Гендерные проблемы», в которой она бросает вызов идее о том, что между мужчинами и женщинами существует естественное и существенное различие.

Самая известная работа Батлер — «Гендерные проблемы», в которой она бросает вызов идее о том, что между мужчинами и женщинами существует естественное и существенное различие.

Вместо этого Батлер утверждает, что пол — это то, что выполняется. Это означает, что это не то, с чем люди рождаются, а то, что они делают (Батлер, 2002).

Релятивизм и постмодернизмХотя некоторые постмодернисты могут отказаться от ярлыка релятивизма, сходство постмодернистских доктрин с эпистемологическим, метафизическим и этическим релятивизмом не может остаться незамеченным (Duignan, n.d.).

Например, постмодернизм отрицает объективную реальность и отвергает идею о том, что любые предполагаемые описания реальности могут быть объективно ложными или объективно истинными. Он также отвергает даже возможность знать такие заявления.

Наконец, он отвергает абсолютные моральные ценности и способность людей знать определенные вещи с уверенностью. Постмодернизм считает, что знание, реальность и ценности являются продуктами дискурсов и могут эволюционировать.

Постмодернизм считает, что знание, реальность и ценности являются продуктами дискурсов и могут эволюционировать.

Согласно постмодернизму, современная научная методология не имеет большего права на истину, чем такие точки зрения, как колдовство и астрология. На самом деле, постмодернистские мыслители описали бы доказательные стандарты, связанные с наукой, такие как использование логики и разума, просто как «рациональность Просвещения» 9.0003

В связи с упором на релятивизм постмодернизм считает, что дискурсы любого общества, которые формируют его руководящие ценности, обычно отражают нормы его доминирующих групп.

Мишель Фуко, например, считал, что даже определение знания в определенный период находится под влиянием властных отношений. Постмодернисты считают, что дискурсы Просвещения были произвольными и представляли интересы элит, и поэтому их следует изменить.

Постмодернисты также заявляют, что их подход является уникальным и учитывающим взгляды маргиналов.

Постмодернизм подвергался критике за отказ от больших нарративов и акцент на симуляции и симулякрах.

Некоторые утверждают, что постмодернизм ведет к потере смысла и чувству нигилизма. Другие утверждали, что это форма эскапизма, которая позволяет людям избегать контакта с реальным миром. Другие социологи, такие как Стив Брюс (2002), отвергают постмодернистскую концепцию релятивизма и идею о том, что все истины имеют одинаковый вес.

Он утверждает, что люди могут видеть, что наука всегда лучше с точки зрения результатов, чем другие методы исследования. Социологи, придерживающиеся линии мысли Брюса, считают, что постмодернисты недооценивают постоянную роль, которую групповые идентичности, такие как социальный класс, возраст и этническая принадлежность, играют в формировании действий людей и взглядов на мир.

Тем не менее, постмодернизм также получил высокую оценку за его вызов традиционным способам мышления и его внимание к отношениям власти. Ему приписывают открытие новых способов понимания мира и поощрение творчества.

Ему приписывают открытие новых способов понимания мира и поощрение творчества.

Характеристика постмодернизмом дискурсов Просвещения как несправедливых, произвольных и гегемонистских, естественно, вызывает множество вопросов.

Если все моральные ценности социально сконструированы и любое объяснение природного или социального мира является произвольным продуктом неравноправных отношений власти, то можно утверждать, что собственная критика постмодернизма есть не что иное, как произвольные изобретения некоторых элитарных философов, наделенных привилегией средств для влиять на идеологический дискурс академических кругов.

Более того, если не существует такой вещи, как объективная истина или реальность, можно отметить, что собственные претензии постмодернизма на включение угнетенных лживы, а отстаивание справедливости бессмысленно (поскольку такие претензии зависели бы от собственных субъективных и произвольных определений постмодернистов). инклюзивности и справедливости).

инклюзивности и справедливости).

Британский философ Роджер Скратон заметил по поводу постмодернистов: «Писатель, который говорит, что истин не существует или что вся истина «просто относительна», просит вас не верить ему. Так что не верьте» (Scruton , 1996).

Канадский ученый Джордан Петерсон отметил, что утверждение постмодернизма о том, что «поскольку невозможно надежно вывести канонический способ интерпретации, все варианты интерпретации лучше всего интерпретировать как борьбу за различные формы власти», позволило обиженной патологии марксизма развиться в новое обличье» в академических областях, таких как «гендерные исследования и социальная работа.

Айеш Перера недавно окончила Гарвардский университет, где изучала политику, этику и религию. В настоящее время он проводит исследования в области неврологии и пиковой производительности в качестве стажера в Кембриджском центре поведенческих исследований, а также работает над собственной книгой по конституционному праву и юридическому толкованию.

Шарлотта Никерсон — выпускница 2024 года Гарвардского университета. Имея опыт исследований в области биологии и археологии, Шарлотта в настоящее время изучает, как цифровое и физическое пространство формирует человеческие убеждения, нормы и поведение и как это можно использовать для создания бизнеса с большим социальным воздействием.

Содержимое тщательно проверяется командой квалифицированных и опытных специалистов по проверке фактов. Специалисты по проверке фактов проверяют статьи на предмет фактической точности, актуальности и своевременности. Мы полагаемся на самые актуальные и авторитетные источники, которые цитируются в тексте и перечислены внизу каждой статьи. Контент проверяется на факт после редактирования и перед публикацией.

Эта статья была проверена Солом Маклеодом, квалифицированным преподавателем психологии с более чем 17-летним опытом работы в сфере дополнительного и высшего образования. Его работы были опубликованы в журналах по психологии, включая Clinical Psychology , Social and Personal Relationships и Social Psychology .

Перера, А., и Никерсон, Н. (2022, 29 марта). Постмодернизм в социологии . Просто Социология. https://simplysociology.com/postmodernism.html

-

Дополнительная информация

Хассан, И. (1985). Культура постмодернизма. Теория, культура и общество, 2(3), 119-131. Бауман, З. (1988). Существует ли постмодернистская социология? Теория, культура и общество, 5 (2–3), 217–237. Бауман, З. (1988). Социология и постмодерн. Социологическое обозрение, 36(4), 790-813.

Эйлсворт, Гэри (2015) [1-й паб. 2005]. «Постмодернизм». В Zalta, Эдвард Н. (ред.). Стэнфордская философская энциклопедия. сеп-постмодернизм (изд. Весна 2015 г.). Лаборатория метафизических исследований Стэнфордского университета.

Барт, Джон (август 1976 г.). «Литература истощения». The Atlantic Monthly, стр. 29–34.

Бодрийяр, Дж. (1976). Символический обмен и смерть . Лондон: Сейдж.

Бодрийяр, Дж. (1994). Симулякры и имитация . Издательство Мичиганского университета.

Брукер, П. (2014). Модернизм/постмодернизм . Рутледж.

Брюс, С. (2002). Бог мертв: секуляризация на Западе (Том 3). Оксфорд: Блэквелл.

Батлер, Дж. (2002). Гендерные проблемы . Рутледж.

Кларк, Д. (2003). Смерть и жизнь панка, последней субкультуры. Читатель пост-субкультур , 1.

Дроле, М. (2004). Читатель постмодернизма: основополагающие тексты .

Данн, Т., и Кастро, А. (2012). Постмодернистское общество и личность: структурные характеристики постмодернистского общества и то, как они формируют то, кем мы себя считаем. Журнал социальных наук, 49 (3), 352-358

Hebdige, D. (1979). Субкультура и стиль . нет

Эрвьё-Леже, Д. (2000). Религия как цепь памяти (стр. 133). Нью-Брансуик, Нью-Джерси: Издательство Университета Рутгерса.

Хатчеон, Л. (2003). Политика постмодернизма. Рутледж.

Фуко, М. (1977). Язык, контрпамять, практика. В Язык, Контрпамять, Практика . Издательство Корнельского университета.

Фейгли, Л. (1993). Фрагменты рациональности: постмодерн и предмет композиции . Университет Питтсбурга Pre.

Гейл, Массачусетс (1996). «А мальчики?»: школа, класс и кризис мужественности. Социологическое обозрение, 44 (3), 381-397.

Хюйссен, Андреас (1986). После Великого Разделения. Модернизм, массовая культура, постмодернизм. Блумингтон: Издательство Индианского университета.

Лэш, С. (2014). Социология постмодернизма. Рутледж.

Лиотар, Дж. Ф. (1984). Состояние постмодерна: отчет о знаниях (Том 10). Университет Миннесоты Press.

Рольфе, Г. (2001). Постмодернизм для медицинских работников за 13 простых шагов. Медицинское образование сегодня, 21 (1), 38-47.

Скратон, Роджер (1996). Современная философия: введение и обзор. Нью-Йорк: Книги пингвинов. ISBN 0-14-024907-9.

Нью-Йорк: Книги пингвинов. ISBN 0-14-024907-9.

Стейси, Дж. (1998). Храбрые новые семьи: Истории домашних потрясений в Америке конца двадцатого века . Калифорнийский университет Press.

Томпсон, К. (2019). Постмодернизм и образование.

Ваттимо, Г. (1988). Конец современности: нигилизм и герменевтика в культуре постмодерна.

Постмодернизм: определение и характеристики | StudySmarter

Если бы вы сказали кому-то 50 лет назад, что с помощью нескольких нажатий на экран мы можем заказать все, что захотим, прямо к нашей двери, вам, вероятно, пришлось бы много объяснять и задавать много вопросов. отвечать.

Человечеству не чужды быстрые социальные изменения, но особенно за последние несколько десятилетий мы как общество прошли долгий путь. Но почему и как? Как мы изменились и развились? Каковы последствия этого?

Постмодернизм может помочь с некоторыми из этих вопросов!

- Мы представим ключевые вопросы социологического исследования постмодернизма.

- Пройдемся по основным характеристикам постмодерна.

- Затем мы оценим сильные и слабые стороны концепции.

Определение постмодернизма

Постмодернизм , также известный как постмодерн, представляет собой социологическую теорию и интеллектуальное движение, возникшее после периода модерна.

Теоретики постмодерна считают, что эпоха, в которой мы живем, может быть классифицирована как постмодернистская из-за ее фундаментальных отличий от эпохи модерна. Это монументальное изменение заставляет социологов утверждать, что теперь общество также должно изучаться по-другому.

Модернизм против постмодернизма

Это также может помочь освежить наши знания о модернизме или современности, чтобы понять постмодернизм.

Современность относится к периоду времени или эпохе человечества, которая определялась научными, технологическими и социально-экономическими изменениями, начавшимися в Европе примерно в 1650 году и закончившимися примерно в 1950.

Давайте теперь приступим к рассмотрению того, что составляет постмодернистское общество.

Ключевые черты постмодернизма в социологии

Давайте рассмотрим некоторые определяющие черты эпохи постмодерна, имея в виду, что их гораздо больше.

Характеристики постмодернизма: глобализация

Как вы, возможно, знаете, глобализация относится к взаимосвязанности общества из-за развития телекоммуникационных сетей. Это сблизило людей из-за уменьшения важности географических барьеров и часовых поясов. Глобализация изменила то, как люди взаимодействуют во всем мире, как в профессиональной, так и в социальной среде.

В результате этого процесса становится намного больше движений; людей, денег, информации и идей. Ниже приведены примеры этих движений, некоторые из которых вы, возможно, уже испытали.

У нас есть бесконечные возможности для международных поездок.

Можно работать удаленно в компании, расположенной за границей, без необходимости путешествовать.

Заказать товар в другой стране можно, имея только доступ в Интернет.

Можно сотрудничать с людьми в Интернете, чтобы публиковать работы или проекты, например. для журнальной статьи.

Рис. 1 – Глобализация – ключевая черта постмодернизма.

Глобализация принесла огромные преимущества организациям , таким как правительства, компании и благотворительные организации. Это также затронуло многочисленные процессы , такие как помощь и торговля, цепочки поставок, занятость и фондовые биржи, и это лишь некоторые из них.

По словам социолога Ульриха Бека , благодаря глобализации систем мы живем в информационном обществе; однако мы также находимся в обществе риска . Бек утверждал, что способность глобализации сближать людей сопряжена со многими антропогенными рисками, в первую очередь с возросшей угрозой терроризма, киберпреступности, слежки и ущерба окружающей среде.

О достижениях в области глобализации, технологий и науки, Жан Франсуа Лиотар (1979) утверждает, что научные достижения сегодня не используются для тех же целей, что и в эпоху модерна. Следующая цитата, взятая из его эссе «Состояние постмодерна» , , весьма проницательна.

У… сегодняшних финансовых покровителей исследований единственной реальной целью является власть. Ученых, техников и инструменты покупают не для того, чтобы найти истину, а для того, чтобы увеличить силу».0003

Характеристики постмодернизма: потребительство

Постмодернисты утверждают, что сегодняшнее общество является обществом потребления . Они утверждают, что мы можем строить свою жизнь и идентичность с помощью тех же процессов, которые используются, когда мы ходим по магазинам. Мы можем «выбирать и смешивать» части нашей идентичности в соответствии с тем, что нам нравится и чего мы хотим.

Это не было нормой в период модерна, так как было меньше возможностей изменить свой образ жизни таким же образом. Например, ожидалось, что ребенок фермера останется в той же профессии, что и его семья.

Например, ожидалось, что ребенок фермера останется в той же профессии, что и его семья.

Вероятно, это было связано с безопасностью профессии и общепринятым мнением, что средства к существованию должны быть важнее роскоши выбора. В результате люди часто оставались на одной работе «на всю жизнь».

Однако в постмодернистские времена мы привыкли к множеству вариантов и возможностей для того, что мы хотим делать в жизни. Например: