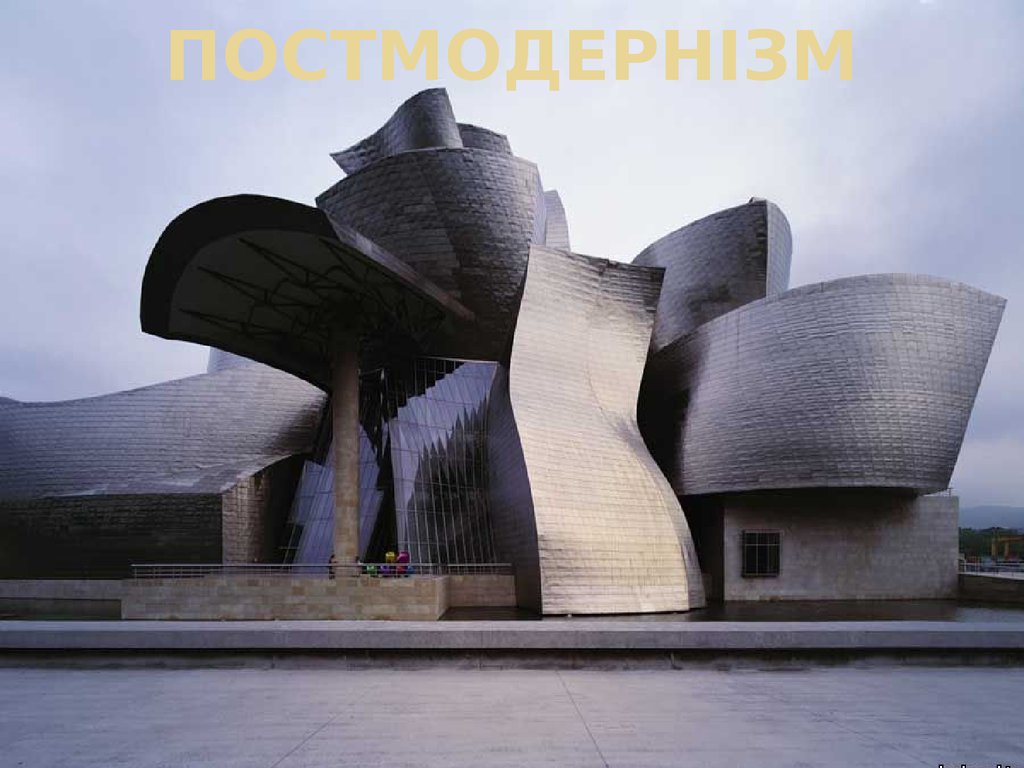

Постмодернизм википедия: Постмодернизм — Postmodernity — qaz.wiki

Постмодернизм — Postmodernity — qaz.wiki

социальное состояние после современности

Эта статья о состоянии или состоянии жизни. Для философии см Постмодернизм .Постмодерн ( постсовременность или постмодерна ) является экономическим или культурным состояние или состояние общества , которое , как говорят , существует после современности . Некоторые школы мысли считают, что современность закончилась в конце 20-го века — в 1980-х или начале 1990-х годов — и что она была заменена постмодерном, а третьи распространят современность, чтобы охватить события, обозначенные постмодернизмом, в то время как некоторые считают, что современность когда-то закончилась. после Второй мировой войны. Идея постмодернистского состояния иногда характеризуется как культура, лишенная способности функционировать в любом линейном или автономном состоянии, таком как регрессивный изоляционизм, в отличие от прогрессивного состояния сознания модернизма .

Постмодернизм может означать личный ответ на постмодернистское общество, условия в обществе, которые делают его постмодернистским, или состояние бытия , связанное с постмодернистским обществом, а также исторической эпохой. В большинстве случаев его следует отличать от постмодернизма , принятия постмодернистских философий или черт в искусстве, культуре и обществе. Фактически, сегодня исторические перспективы развития постмодернистского искусства (постмодернизма) и постмодернистского общества (постмодернизма) лучше всего можно описать как два общих термина для процессов, вовлеченных в продолжающиеся диалектические отношения, такие как постпостмодернизм , результатом которых является развивающееся культура современного мира.

Некоторые комментаторы отрицают, что современность закончилась, и считают, что послевоенная эпоха является продолжением современности, которую они называют поздней современностью .

Использование термина

Постмодернизм — это состояние или состояние постмодернизма — после или в ответ на то, что является современным, как в постмодернистском искусстве ( см. Постмодернизм ). Современность определяется как период или состояние, которое свободно отождествляется с прогрессивной эрой, промышленной революцией или Просвещением . В философии и критической теории постмодернизм относится к состоянию или состоянию общества, которое, как говорят, существует после модерна , историческому состоянию, которое отмечает причины конца модерна . Это использование приписывают философам Жан-Франсуа Лиотар и Жан Бодрийяр .

Постмодернизм ). Современность определяется как период или состояние, которое свободно отождествляется с прогрессивной эрой, промышленной революцией или Просвещением . В философии и критической теории постмодернизм относится к состоянию или состоянию общества, которое, как говорят, существует после модерна , историческому состоянию, которое отмечает причины конца модерна . Это использование приписывают философам Жан-Франсуа Лиотар и Жан Бодрийяр .

Один из «проектов» современности, по словам Хабермаса , заключался в содействии прогрессу путем включения принципов рациональности и иерархии в общественную и художественную жизнь. (См. Также постиндустриальный , информационный век .) Лиотар понимал современность как культурное состояние, характеризующееся постоянными изменениями в стремлении к прогрессу. Постмодерн представляет собой кульминацию этого процесса, когда постоянные изменения превратились в

Литературный критик Фредрик Джеймсон и географ Дэвид Харви определили постмодернизм с « поздним капитализмом » или «гибким накоплением», этапом капитализма, следующим за финансовым капитализмом , характеризующимся высокой мобильностью труда и капитала и тем, что Харви называл «сжатием времени и пространства». Они предполагают, что это совпадает с распадом Бреттон-Вудской системы, которая, по их мнению, определила экономический порядок после Второй мировой войны. (См. Также консьюмеризм , критическая теория .)

Те, кто в целом считает современность устаревшей или откровенной неудачей, изъяном в эволюции человечества, ведущим к таким бедствиям, как Освенцим и Хиросима , видят постмодерн как положительное явление. Другие философы, особенно те, кто считает себя участниками современного проекта , рассматривают состояние постмодерна как негативное следствие приверженности постмодернистским идеям. Например, Юрген Хабермас и другие утверждают, что постмодерн представляет собой возрождение давних идей контрпросвещения , что современный проект не завершен и что универсальность не может быть так легко обойдена. Постмодернизм как следствие приверженности постмодернистским идеям, как правило, является отрицательным термином в этом контексте.

Другие философы, особенно те, кто считает себя участниками современного проекта , рассматривают состояние постмодерна как негативное следствие приверженности постмодернистским идеям. Например, Юрген Хабермас и другие утверждают, что постмодерн представляет собой возрождение давних идей контрпросвещения , что современный проект не завершен и что универсальность не может быть так легко обойдена. Постмодернизм как следствие приверженности постмодернистским идеям, как правило, является отрицательным термином в этом контексте.

Постмодернизм

Постмодернизм — это состояние или состояние, в котором они связаны с изменениями институтов и творений ( Giddens , 1990), а также с социальными и политическими результатами и инновациями в глобальном масштабе, но особенно на Западе с 1950-х годов, тогда как постмодернизм — это эстетический, литературный, политический или социальная философия, «культурный и интеллектуальный феномен», особенно после новых движений в искусстве 1920-х годов. Оба эти термины используются философов, социологов и социальных критиков относятся к аспектам современной культуры, экономики и общества , которые являются результатом особенностей конце 20 — го века и в начале жизни 21 — го века, в том числе фрагментации власти и коммерциализацию из знания ( см. « Современность »).

Отношения между постмодерном и критической теорией, социологией и философией яростно оспариваются. Термины «постмодернизм» и «постмодернизм» часто трудно различить, первое часто является результатом второго. Этот период имел различные политические разветвления: его «антиидеологические идеи», по-видимому, были связаны с феминистским движением , движениями за расовое равенство, движениями за права геев , большинством форм анархизма конца 20-го века и даже движением за мир, а также различными гибридами. из них в нынешнем антиглобалистском движении . Хотя ни один из этих институтов не охватывает полностью все аспекты постмодернистского движения в его наиболее концентрированном определении, все они отражают или заимствуют некоторые из его основных идей.

История

Некоторые авторы, такие как Лиотар и Бодрийяр , полагают, что современность закончилась в конце 20-го века и, таким образом, определила период, следующий за модерном, а именно постмодернизм, в то время как другие, такие как Бауман и Гидденс , расширили современность, чтобы охватить события, обозначенные постмодернизмом. . Другие до сих пор утверждают, что современность закончилась викторианской эпохой в 1900-х годах.

Постмодерн пережил две относительно разные фазы: первая началась в конце 1940-х и 1950-х годах и закончилась холодной войной (когда аналоговые СМИ с ограниченной пропускной способностью поощряли несколько авторитетных медиа-каналов), а вторая началась в конце холодной войны ( отмечен распространением кабельного телевидения и «новых медиа», основанных на цифровых средствах распространения информации и вещания).

Первая фаза постмодернити перекрывает конец современности и является частью современного периода (см lumpers / делителей , периодизация ) . Телевидение стало основным источником новостей, производство в странах Западной Европы и США снизилось, но объемы торговли в развитых странах увеличились. В 1967–1969 годах в развитом мире произошел решающий культурный взрыв, когда поколение бэби-бума , выросшее с постмодерном как фундаментальным опытом общества, потребовало вхождения в политическую, культурную и образовательную структуру власти. Серия демонстраций и восстаний — от ненасильственных и культурных до насильственных террористических актов — представляла оппозицию молодежи политике и взглядам прошлого века. Противодействие алжирской войне и войне во Вьетнаме , законам, разрешающим или поощряющим расовую сегрегацию, а также законам, открыто дискриминирующим женщин и ограничивающим доступ к разводу , увеличению употребления марихуаны и психоделиков , появлению поп-культурных стилей музыки и драмы, в том числе рок-музыка и повсеместное распространение стерео , телевидения и радио помогли сделать эти изменения заметными в более широком культурном контексте.

Вторая фаза постмодерна — это « дигитальность » — растущая мощь личных и цифровых средств связи, включая факсы, модемы, кабельный и высокоскоростной Интернет, которая кардинально изменила состояние постмодерна: цифровое производство информации позволяет людям виртуально манипулировать каждый аспект медиа-среды. Это привело производителей к конфликту с потребителями по поводу интеллектуального капитала и интеллектуальной собственности и привело к созданию новой экономики , сторонники которой утверждают, что резкое падение информационных затрат коренным образом изменит общество.

Цифровость, или то, что Эстер Дайсон назвала «цифровым», возникла как отдельное условие от постмодерна. Возможность манипулировать элементами популярной культуры, Всемирная паутина, использование поисковых систем для индексации знаний и телекоммуникации производили «конвергенцию», отмеченную ростом « культуры участия », как сказал Генри Дженкинс .

Одной из отличительных черт этой эпохи является распад Советского Союза и либерализация Китая в 1991 году. Фрэнсис Фукуяма написал «Конец истории» в 1989 году в ожидании падения Берлинской стены. Он предсказал, что на вопрос политической философии дан ответ, что крупномасштабные войны за фундаментальные ценности больше не будут возникать, поскольку «все предыдущие противоречия разрешены и все человеческие потребности удовлетворены». Это своего рода «эндизм», которого также придерживался Артур Данто, который в 1984 году провозгласил, что коробки Брилло Энди Уорхола задают правильный вопрос об искусстве, и, следовательно, искусство прекратилось.

Описания

Различия в философии и критической теории

В дебатах о постмодерне есть два различных элемента, которые часто путают; (1) природа современного общества и (2) характер критики современного общества. Первый из этих элементов связан с характером изменений, произошедших в конце 20 века. Есть три основных анализа. Такие теоретики, как Каллиникос (1991) и Калхун (1995), предлагают консервативную позицию в отношении природы современного общества, преуменьшая значение и масштабы социально-экономических изменений и подчеркивая преемственность с прошлым. Во-вторых, ряд теоретиков попытался проанализировать настоящее как развитие «современного» проекта во вторую, отчетливую фазу, которая, тем не менее, все еще остается «современностью»: Ульрих Бек назвал это «вторым» или «рискованным» обществом. (1986), «поздняя» или «высокая» современность Гидденса (1990, 1991), «жидкая» современность Зигмунта Баумана (2000) и «сетевое» общество Кастельса (1996, 1997). В-третьих, это те, кто утверждает, что современное общество перешло буквально в постмодернистскую фазу, отличную от модерна. Наиболее яркими сторонниками этой позиции являются Лиотар и Бодрийяр .

Первый из этих элементов связан с характером изменений, произошедших в конце 20 века. Есть три основных анализа. Такие теоретики, как Каллиникос (1991) и Калхун (1995), предлагают консервативную позицию в отношении природы современного общества, преуменьшая значение и масштабы социально-экономических изменений и подчеркивая преемственность с прошлым. Во-вторых, ряд теоретиков попытался проанализировать настоящее как развитие «современного» проекта во вторую, отчетливую фазу, которая, тем не менее, все еще остается «современностью»: Ульрих Бек назвал это «вторым» или «рискованным» обществом. (1986), «поздняя» или «высокая» современность Гидденса (1990, 1991), «жидкая» современность Зигмунта Баумана (2000) и «сетевое» общество Кастельса (1996, 1997). В-третьих, это те, кто утверждает, что современное общество перешло буквально в постмодернистскую фазу, отличную от модерна. Наиболее яркими сторонниками этой позиции являются Лиотар и Бодрийяр .

Другой набор вопросов касается природы критики, часто воспроизводящей споры по поводу (что можно грубо назвать) универсализма и релятивизма , где модернизм рассматривается как олицетворение первого, а постмодернизм — второго. Сейла Бенхабиб (1995) и Джудит Батлер (1995) продолжают эту дискуссию в отношении феминистской политики, Бенхабиб утверждает, что постмодернистская критика включает три основных элемента; анти-foundationalist понятие субъекта и личности, о смерти истории и представлений о телеологии и прогрессе, а также смерти метафизики , определенной как поиск объективной истины. Бенхабиб решительно выступает против этих критических позиций, считая, что они подрывают основы, на которых может быть основана феминистская политика, устраняя возможность свободы воли, чувство самости и присвоения женской истории во имя эмансипированного будущего. Отрицание нормативных идеалов устраняет возможность утопии, центральной для этического мышления и демократических действий.

Батлер отвечает Бенхабибу, утверждая, что ее использование постмодернизма является выражением более широкой паранойи по поводу антифундаменталистской философии, в частности, постструктурализма .

Постмодернизму приписывается ряд позиций: дискурс — это все, что есть, как если бы дискурс был неким монистическим материалом, из которого все состоит; субъект мертв, я больше никогда не смогу сказать «я»; нет реальности, только представление. Эти характеристики по-разному приписываются постмодернизму или постструктурализму, которые объединяются друг с другом, а иногда и с деконструкцией, и понимаются как неразборчивое собрание французского феминизма, деконструкции, лакановского психоанализа, анализа Фуко, разговорной речи Рорти и культурных исследований … На самом деле, этим движениям противостоят: Лаканианский психоанализ во Франции официально позиционирует себя против постструктурализма, что Фуко редко относятся к Дерридидианам … Лиотар поддерживает этот термин, но его нельзя превратить в пример того, что делают все остальные предполагаемые постмодернисты. . Например, работа Лиотара серьезно расходится с работой Деррида.

Батлер использует дебаты о природе постмодернистской критики, чтобы продемонстрировать, как философия вовлечена в отношения власти, и защищает постструктуралистскую критику, утверждая, что критика самого предмета является началом анализа, а не концом, потому что первая задача Исследование — это оспаривание принятых «универсальных» и «объективных» норм.

Дебаты Бенхабиба-Батлера демонстрируют, что не существует простого определения теоретика постмодерна, поскольку оспаривается само определение постмодерна. Мишель Фуко явно отвергает ярлык постмодернизма в интервью, но многие, в том числе Бенхабиб, считают его сторонником «постмодернистской» формы критики в том смысле, что она порывает с утопической и трансцендентальной «современной» критикой, называя универсальными нормами Просвещения. под вопросом. Гидденс (1990) отвергает эту характеристику «современной критики», указывая на то, что критика универсалий Просвещения была центральной для философов современного периода, в первую очередь Ницше.

под вопросом. Гидденс (1990) отвергает эту характеристику «современной критики», указывая на то, что критика универсалий Просвещения была центральной для философов современного периода, в первую очередь Ницше.

Постмодернистское общество

Джеймсон рассматривает ряд явлений как отличия постмодерна от современности. Он говорит о «новом виде поверхностности » или «бездонности», в которых модели, которые когда-то объясняли людей и вещи с точки зрения «внутреннего» и «внешнего» (например, герменевтика , диалектика , фрейдистское подавление , экзистенциалистское различие между аутентичность и неподлинность, а также семиотическое различие означающего и означаемого) были отвергнуты.

Во-вторых, это отказ от модернистского « утопического жеста», очевидного у Ван Гога, трансформации через искусство страдания в красоту, тогда как в движении постмодернизма объектный мир претерпел «фундаментальную мутацию», так что он «теперь стал набором текстов или симулякров »(Джеймсон 1993: 38). В то время как модернистское искусство стремилось искупить и сакрализовать мир, дать ему жизнь (мы могли бы сказать, следуя Граффу, чтобы вернуть миру очарование, которое у него отняла наука и упадок религии), постмодернистское искусство наделяет мир мир является «смертоносным качеством … чья ледяная элегантность в рентгеновских лучах умерщвляет овеществленный глаз зрителя таким образом, который, казалось бы, не имеет ничего общего со смертью, или одержимостью смертью, или страхом смерти на уровне содержания» (там же). . Графф видит истоки этой преобразующей миссии искусства в попытке заменить религию искусством, чтобы придать смысл миру, который был устранен подъемом науки и рациональностью Просвещения — но в период постмодерна это считается бесполезным.

Третья особенность эпохи постмодерна, которую определяет Джеймсон, — это «угасание аффекта» — не то, что все эмоции исчезли из эпохи постмодерна, но то, что в них отсутствует особый вид эмоции, такой как та, что присутствует в « волшебных цветах Рембо », которые оглянись на себя ». Он отмечает, что « стилизация затмевает пародию », поскольку «растущая недоступность личного стиля» приводит к тому, что стилизация становится универсальной практикой.

Он отмечает, что « стилизация затмевает пародию », поскольку «растущая недоступность личного стиля» приводит к тому, что стилизация становится универсальной практикой.

Джеймсон утверждает, что расстояние «было отменено» в постмодерне, что мы «погружены в его отныне заполненные и залитые объемы до такой степени, что наши теперь постмодернистские тела лишены пространственных координат». Это «новое глобальное пространство» составляет «момент истины» постмодернизма. Различные другие черты постмодерна, которые он определяет, «теперь можно рассматривать как частные (но конститутивные) аспекты одного и того же общего пространственного объекта». В эпоху постмодерна произошли изменения в социальной функции культуры. Он определяет культуру в современную эпоху как обладающую свойством «полуавтономности», с «существованием … над практическим миром существующего», но в эпоху постмодерна культура была лишена этой автономии, культура лишилась этой автономии. расширен, чтобы поглотить всю социальную сферу, так что все становится «культурным». «Критическая дистанция», предположение о том, что культуру можно расположить вне «массивного Существа капитала », от которого зависят левые теории культурной политики, вышло из моды. «Невероятная новая экспансия многонационального капитала заканчивается проникновением и колонизацией тех самых докапиталистических анклавов (Природа и Бессознательное), которые предлагали экстерриториальные и архимедовы опоры для критической эффективности». (Джеймсон 1993: 54)

Социальные науки

Можно сказать, что постмодернистская социология сосредоточена на условиях жизни, которые стали все более распространенными в конце 20-го века в наиболее промышленно развитых странах, включая повсеместное распространение средств массовой информации и массового производства, подъем глобальной экономики и переход от производственной экономики к экономике услуг. . Джеймсон и Харви описали это как потребительство , при котором производство, распространение и распространение стали исключительно дешевыми, но социальные связи и сообщества стали более редкими. Другие мыслители утверждают, что постмодерн — это естественная реакция на массовое вещание в обществе, обусловленном массовым производством и массовой политикой. Работа Аласдера Макинтайра информирует о версиях постмодернизма, разработанных такими авторами, как Мерфи (2003) и Бельскис (2005), для которых постмодернистский пересмотр аристотелизма Макинтайром бросает вызов той потребительской идеологии, которая теперь способствует накоплению капитала.

Другие мыслители утверждают, что постмодерн — это естественная реакция на массовое вещание в обществе, обусловленном массовым производством и массовой политикой. Работа Аласдера Макинтайра информирует о версиях постмодернизма, разработанных такими авторами, как Мерфи (2003) и Бельскис (2005), для которых постмодернистский пересмотр аристотелизма Макинтайром бросает вызов той потребительской идеологии, которая теперь способствует накоплению капитала.

Социологический взгляд на постмодерн приписывает ему более быструю транспортировку, более широкую коммуникацию и способность отказаться от стандартизации массового производства, что приводит к системе, которая оценивает более широкий диапазон капитала, чем раньше, и позволяет хранить ценность в большем разнообразии форм. Харви утверждает, что постмодернизм — это уход от « фордизма », термина, введенного Антонио Грамши для описания режима промышленного регулирования и накопления, который преобладал в кейнсианскую эпоху экономической политики в странах ОЭСР с начала 1930-х до 1970-х годов. Для Харви фордизм связан с кейнсианством, поскольку первый касается методов производства и отношений между капиталом и трудом, а второй — экономической политики и регулирования. Таким образом, постфордизм является одним из основных аспектов постмодерна с точки зрения Харви.

Артефакты постмодерна включают засилье телевидения и массовой культуры , широкую доступность информации и массовые телекоммуникации. Постмодернизм также демонстрирует большее сопротивление принесению жертв во имя прогресса, заметного в энвайронментализме и растущем значении антивоенного движения. Постмодерн в промышленно развитом ядре отмечен растущим вниманием к гражданским правам и равным возможностям, а также к таким движениям, как феминизм и мультикультурализм, и негативной реакцией на эти движения. Постмодернистская политическая сфера отмечена множеством арен и возможностей гражданства и политического действия, касающегося различных форм борьбы с угнетением или отчуждением (в коллективах, определяемых полом или этнической принадлежностью), в то время как модернистская политическая арена остается ограниченной классовой борьбой.

Теоретики, такие как Мишель Маффезоли, считают, что постмодернизм разъедает обстоятельства, которые обеспечивают его существование, и в конечном итоге приведет к упадку индивидуализма и рождению новой эры неоплеменных племен .

Согласно теориям постмодернизма, экономические и технологические условия нашего времени привели к децентрализованному обществу, в котором доминируют средства массовой информации, в котором идеи являются лишь симулякрами , репрезентациями и копиями друг друга без реального, оригинального, стабильного или объективного источника. в связи и смысла. Глобализацию , вызванную инновациями в области коммуникации , производства и транспорта , часто называют одной силой, которая движет децентрализованной современной жизнью, создавая культурно плюралистическое и взаимосвязанное глобальное общество, лишенное какого-либо единого доминирующего центра политической власти, коммуникации или интеллектуального производства. Постмодернистская точка зрения состоит в том, что интерсубъективное , а не объективное знание будет доминирующей формой дискурса в таких условиях и что повсеместное распространение фундаментально изменяет отношения между читателем и тем, что читают, между наблюдателем и наблюдаемым, между теми, кто потребляет. и те, кто производят.

Постмодерн как сдвиг в эпистемологии

Другая концепция постмодерна — это эпистемологический сдвиг . Эта точка зрения предполагает, что способ, которым люди сообщают и оправдывают знания (то есть эпистемология), изменяется вместе с другими социальными изменениями, что культурные и технологические изменения 1960-х и 1970-х годов включали такой сдвиг, и что этот сдвиг следует обозначать как от современности к постмодернизм. [См. French (2016), French & Ehrman (2016) или Sørensen (2007).

Критика

Критику состояния постмодерна в целом можно разделить на четыре категории: критика постмодерна с точки зрения тех, кто отвергает модернизм и его ответвления, критика со стороны сторонников модернизма, которые считают, что постмодернизм лишен важнейших характеристик современного проекта, критики изнутри постмодерна, которые стремятся к реформе или изменениям, основываясь на своем понимании постмодернизма , и тех, кто считает, что постмодернизм — это преходящая, а не растущая фаза социальной организации.

Цитаты

- «Мы могли бы сказать, что каждая эпоха имеет свой собственный постмодернизм, так же как каждая эпоха имеет свою собственную форму маньеризма (на самом деле, мне интересно, не является ли постмодерн просто современным названием для * Manierismus * …). Я считаю, что каждая эпоха достигает кризисных моментов, подобных тем, которые описаны Ницше во втором « Несвоевременном размышлении» о вреде изучения истории. Ощущение, что прошлое ограничивает, душит, шантажирует нас ». — Умберто Эко, цитируемый в «Переписке о постмодернизме» Стефано Россо и Кэролайн Спрингер, граница 2, том. 12, No. 1. (Осень, 1983), pp. 1–13., Особенно. п. 2

Смотрите также

Примечания

Рекомендации

Источники

- Андерсон, Перри (1998). Истоки постмодерна . Лондон: Verso.

- Дили, Джон (2001). Четыре возраста понимания: первый постмодернистский обзор философии с древних времен до рубежа двадцать первого века . Торонто: Университет Торонто Press.

- Гидденс, Энтони (1990). Последствия современности . Кембридж: Polity Press.

- Гидденс, Энтони (1991). Современность и самоидентификация . Кембридж: Polity Press.

- Зигмунт Бауман (2000). Жидкая современность . Кембридж: Polity Press.

- Ульрих Бек (1986). Общество риска: к новой современности .

- Сейла Бенхабиб (1995). «Феминизм и постмодернизм» в (ред. Николсон) Феминистские утверждения: философский обмен . Нью-Йорк: Рутледж.

- Джудит Батлер (1995). «Условные фонды» в (ред. Николсон) Феминистские утверждения: философский обмен . Нью-Йорк: Рутледж.

- Мануэль Кастельс (1996). Сетевое общество .

- Генон, Рене (1927). Кризис современного мира . Хиллсдейл: София Переннис.

- Генон, Рене (1945). Царство количества и знамения времени .

Хиллсдейл: София Переннис.

Хиллсдейл: София Переннис. - Харви, Дэвид (1990). Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений . Оксфорд: Блэквелл.

- Ихаб Хассан (2000), От постмодернизма к постмодерну: локальный / глобальный контекст , текст онлайн.

- Жан-Франсуа Лиотар (1924–1998) был французским философом и теоретиком литературы, хорошо известным своим стремлением к постмодернизму после конца 1970-х годов. Он опубликовал «La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir» (The Postmodern Condition: A Report on Knowledge) (1979).

- Чарльз Артур Уиллард . Либерализм и проблема знания: новая риторика для современной демократии. Издательство Чикагского университета. (1996).

дальнейшее чтение

- Олброу, Мартин (1996). Глобальная эпоха: государство и общество вне современности . Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета. ISBN 0-8047-2870-4 .

- Ballesteros, Jesús , 1992. Постмодерн: упадок или сопротивление , Памплона, Эмисе.

- Бодрийяр, Дж. 1984. Моделирование . Нью-Йорк: Полутекст (е) .

- Берман, Маршалл. 1982. Все твердое растворяется в воздухе. Опыт современности . Лондон: Verso.

- Бельскис, Андрюс. 2005. К постмодернистскому пониманию политического . Хаундмиллс, Нью-Йорк: Пэлгрейв Макмиллан.

- Чан, Эванс. 2001. «Против постмодернизма и т. Д. — Разговор со Сьюзен Зонтаг» в Postmodern Culture , vol. 12 ч. 1, Балтимор: издательство Университета Джона Хопкинса.

- Дочерти, Томас. 1993. (ред.), Постмодернизм: Читатель , Нью-Йорк: Harvester Wheatsheat.

- Докер, Джон. 1994. Постмодернизм и популярная культура: история культуры. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

- Иглтон, Терри. «Капитализм, модернизм и постмодернизм». Против зерна: Очерки 1975–1985 .

Лондон: Verso, 1986. С. 131–47.

Лондон: Verso, 1986. С. 131–47. - Фостер, Х. 1983. Антиэстетика . США: Bay Press.

- Фьюери, Патрик и Мэнсфилд, Ник. 2001. Культурология и критическая теория . Мельбурн: Издательство Оксфордского университета.

- Графф, Джеральд. 1973. «Миф о постмодернистском прорыве» в Triquarterly , вып. 26, Winter 1973, стр. 383–417.

- Гребович, Маргрет. 2007. Пол после Лиотара . Нью-Йорк: Санни Пресс.

- Гренц, Стэнли Дж. 1996. Букварь по постмодернизму. Гранд-Рапидс: Эрдманс

- Хабермас, Юрген «Современность — незавершенный проект» (у Дочерти, там же)

- Хабермас, Юрген. 1981. пер. пользователя Сейла Бен-Хабиб. «Современность против постмодерна». в V Taylor & C Winquist; первоначально опубликовано в New German Critique , No. 22, Зима 1981 г., стр. 3–14.

- Джеймсон, Ф. 1993. « Постмодернизм, или культурная логика позднего капитализма » (в Дочерти, там же).

- Дженкс, Чарльз. 1986. Что такое постмодернизм? Нью-Йорк: Издательство Св. Мартина и Лондон: Выпуски Академии.

- Джойс, Джеймс. 1964. Улисс . Лондон: Бодли-Хед.

- Липовецкий, Жиль. 2005. Гипермодернистские времена . Корнуолл: Polity Press.

- Лиотар, Дж. 1984. Состояние постмодерна: отчет о знаниях . Манчестер: Издательство Манчестерского университета

- Мэнсфилд, Н. 2000. Субъективность: теории личности от Фрейда до Харроуэя . Сидней: Аллен и Анвин.

- Макхейл, Брайан. 1990. «Конструируя (пост) модернизм: Дело Улисса» в Стиле , т. 24 нет. 1, pp. 1–21, DeKalb, Illinois: факультет английского языка Университета Северного Иллинойса.

- Мерфи, Марк К. (редактор) 2003. Аласдер Макинтайр . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

- Палмери, Франк. 2001. «Помимо постмодерна? — Фуко, Пинчон, гибридность, этика» в Postmodern Culture , vol.

12 ч. 1, Балтимор: издательство Университета Джона Хопкинса.

12 ч. 1, Балтимор: издательство Университета Джона Хопкинса. - Пинкни, Тони. 1989. «Модернизм и теория культуры», введение редактора к Williams, Raymond. Политика модернизма: против новых конформистов . Лондон: Verso.

- Тейлор, В. и Винквист, (ред.). 1998. Постмодернизм: Критические концепции (т. 1-2). Лондон: Рутледж.

- Уил, Н. 1995. Постмодернистское искусство: вводный читатель . Нью-Йорк: Рутледж.

внешняя ссылка

книги

Почему любимыми персонажами советских мультфильмов были злодеи, чем русский постмодернизм отличается от нерусского и за что Бог убивает Веничку в поэме «Москва — Петушки»? Обсудили с филологом Марком Липовецким его научную биографию.

Первым вас начал обучать литературоведению Наум Лазаревич Лейдерман, ваш отец?

Чтобы было понятнее, как отец учил меня профессии, приведу такой пример. Когда мне было лет четырнадцать, он вручил мне книгу Бахтина о Рабле и сборник «Вопросы литературы и эстетики», хотя никакой теории литературы я тогда еще не читал. Вручил и велел не только разобраться в концепции карнавальной культуры, но и подумать, нельзя ли выявить некую сентиментальную культуру (плачей, скорби, похорон и т. п.), которую можно было бы описать по образцу бахтинского карнавала. Идея, как я сейчас, понимаю, малоподходящая для четырнадцатилетнего неофита, но отцу важно было захватить меня масштабностью задачи. Конечно, ничего я не описал, да и отец оставил эту затею. Думаю, он к этому и не стремился. Зато он запустил процесс наших с ним разговоров о литературе и литературоведении, который длился до конца его жизни. С тех пор для меня эти разговоры стали органической потребностью — мы их непрерывно ведем и с моей женой, по совместительству коллегой и соавтором, Татьяной Михайловой, и с нашим сыном, искусствоведом и тоже русистом Даниилом Лейдерманом.

Отец всегда очень строго редактировал мои сочинения — он писал свои комментарии на полях моих рукописей (при этом требовал, чтобы поля были широкими). К сожалению, у меня не сохранились эти листы с саркастическими заметками отца. Почти всегда они были очень смешными, иногда убийственными — он не щадил моего самолюбия. Это была довольно суровая школа, но зато его редакторские требования я запомнил на всю жизнь.

К сожалению, у меня не сохранились эти листы с саркастическими заметками отца. Почти всегда они были очень смешными, иногда убийственными — он не щадил моего самолюбия. Это была довольно суровая школа, но зато его редакторские требования я запомнил на всю жизнь.

Мне было семнадцать лет, когда я написал критическую статью, которую отец отнес в журнал «Урал». Статья вышла в 1982 году, после чего я начал работать уже более или менее самостоятельно. Правда, мне надо было напечатать еще 3-4 статьи, прежде чем я перестал показывать отцу черновики своих текстов, знакомя его только с опубликованным вариантом. Он реагировал не менее бурно. Так, разбирая его архив, я обнаружил фактически целую тетрадку комментариев к моей статье о «Жизни и судьбе» Гроссмана, которая вышла в «Урале» в 1989 году. Я помню, тогда у нас с ним был довольно горячий разговор на эту тему: он не соглашался со мной, а я не соглашался с ним, но отец, оказывается, подготовился к этому разговору, написав подробный разбор моего сочинения.

Когда я поступил на филфак Уральского университета, отец придумал мне тему кандидатской (про литературную сказку), и дальше все курсачи и прочие длинные работы я писал с учетом этого плана. В итоге я защищал диплом, в котором было больше двухсот страниц — фактически там уже была основа моей диссертации и первой книжки «Поэтика литературной сказки». У меня были очень хорошие учителя в университете — Вера Химич, Гурий Щенников, Наталья Шляхтер, Виола Эйдинова, Леонид Быков, Мария Литовская, Игорь Васильев, — но главным учителем все равно оставался отец. Многие его идеи я, конечно же, так или иначе продолжал развивать. Во всяком случае, моя кандидатская была написана в русле его жанровой теории.

Вы не могли бы пояснить, что это за теория?

На мой взгляд, она недооценена, хотя и достаточно характерна для 1970–1980-х. По мнению отца, каждый жанр создает целостную модель мира, причем «иллюзию всемирности» о-формляет (он любил так писать это слово) жанровая структура — которую Наум Лазаревич детально описал. Отец доказывал, что, например, рассказ строит модель мира по принципу метонимии, роман — по принципу метафоры, а, скажем, лирическое стихотворение — по принципу потока лирических ассоциаций. Над этой теорией он работал с 1974 года, ее же защищал в своей докторской диссертации в 1982-м. Последняя книга отца, которая вышла спустя несколько дней после его смерти в 2010 году, так и называется — «Теория жанра». Поскольку отец думал на эти темы больше четверти века, книга получилась довольно полным сборником его работ разных лет, организованных теоретической композицией. Но главное — у отца был великий дар аналитика художественного произведения, вся его теория строилась на детальном разборе текстов, он очень тонко и чутко разбирал поэтику и показывал, как самые мелкие ее элементы могут играть жанрообразующую роль, как они приобретают структурное значение. И главное достоинство его теории жанра, по-моему, состоит в том, что она позволяет «включать» в теоретическую логику такие свойства жанровой организации, как интонация, хронотоп, субъектная организация и т. п. Сейчас вместе с Н. В. Барковской и О. Ю. Багдасарян мы подготовили том его избранных работ и воспоминаний о нем, который должен выйти в издательстве «Кабинетный ученый». Эта книга посвящена восьмидесятилетию Наума Лазаревича, но мне очень хочется верить в то, что его лучшие тексты по-прежнему могут удивлять свежестью и остротой аналитического взгляда.

Отец доказывал, что, например, рассказ строит модель мира по принципу метонимии, роман — по принципу метафоры, а, скажем, лирическое стихотворение — по принципу потока лирических ассоциаций. Над этой теорией он работал с 1974 года, ее же защищал в своей докторской диссертации в 1982-м. Последняя книга отца, которая вышла спустя несколько дней после его смерти в 2010 году, так и называется — «Теория жанра». Поскольку отец думал на эти темы больше четверти века, книга получилась довольно полным сборником его работ разных лет, организованных теоретической композицией. Но главное — у отца был великий дар аналитика художественного произведения, вся его теория строилась на детальном разборе текстов, он очень тонко и чутко разбирал поэтику и показывал, как самые мелкие ее элементы могут играть жанрообразующую роль, как они приобретают структурное значение. И главное достоинство его теории жанра, по-моему, состоит в том, что она позволяет «включать» в теоретическую логику такие свойства жанровой организации, как интонация, хронотоп, субъектная организация и т. п. Сейчас вместе с Н. В. Барковской и О. Ю. Багдасарян мы подготовили том его избранных работ и воспоминаний о нем, который должен выйти в издательстве «Кабинетный ученый». Эта книга посвящена восьмидесятилетию Наума Лазаревича, но мне очень хочется верить в то, что его лучшие тексты по-прежнему могут удивлять свежестью и остротой аналитического взгляда.

И в кандидатской вы обратились к теории жанра, разработанной вашим отцом.

В 1986-м я окончил университет, а защитился в 1989 году. Это было время перестройки, но формально все еще оставалось вполне советским, ни в какую аспирантуру меня не брали, я защищался как соискатель. Фактически моим руководителем был отец, а номинальный руководитель меня, мягко говоря, недолюбливал, поэтому к защите я шел в боевом режиме, публично полемизируя с собственным научным руководителем, который ставил мне разнообразные рогатки.

Наум Лейдерман. Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Материал вашей диссертации — сами литературные сказки — к какому периоду относился?

Диссертация, а потом и книга были о литсказках всего советского периода, но, прямо скажем, не очень советских. Самой «советской» была глава о «Трех толстяках» Олеши. Зато я чуть ли не первым написал о сборнике Евгения Замятина «Большим детям сказки», которые, несмотря на открытую политическую сатиру, как ни странно, в виде микрофильма были доступны в Ленинке. Центральная глава у меня была о Евгении Шварце, а в этой главе центральный параграф был посвящен «Дракону». Само собой, у меня была теория, согласно которой литературная сказка — прямая материализация бахтинской «памяти жанра», я пытался выявить носители этого неуловимого феномена, опираясь на О. М. Фрейденберг, И. Г. Франк-Каменецкого, Нортропа Фрая и других теоретиков. Кроме того, по ходу дела я доказывал, что литсказка — это такой жанровый барометр: есть эпохи, когда сказок мало и они малоинтересны, но зато в периоды социальных кризисов и неразрешимых тупиков сказка оказывается на подъеме. Получалась очень любопытная картина, последним таким периодом были 1970-е годы, что и подтвердилось как раз к тому моменту, когда я должен был защищаться. Эти политические аспекты, кстати, возражений не вызывали, зато вызывали сопротивление методологические и теоретические идеи. Почему — до сих пор не понимаю.

Параллельно с написанием диссертации я работал в дошкольном педагогическом училище, где преподавал детскую литературу и русский язык. Прелесть этого места была в том, что там занятия начинались в 17:00, а заканчивались в 23:00, поэтому у меня весь день был свободен и я мог работать над диссертацией и писать критические статьи. Я тогда был энергичным литературным критиком, что и вывело меня к следующей моей теме — постмодернизму.

Годы вашей учебы совпали с расцветом свердловской волны рока.

Это действительно так, но я ни разу ни на одном концерте не был, хотя, конечно, все эти имена мы знали: и Александра Пантыкина, и Егора Белкина, и Насти Полевой, и Вячеслава Бутусова. Я очень немузыкальный человек, это совсем не мое, но даже я что-то слушал в те годы. Однако в это время в Свердловске происходило много другого — например, великолепный подъем театра. Тогда в ТЮЗе ставил свои первые спектакли Анатолий Праудин, гремела его «Алиса в Зазеркалье», в том же театре дебютировал известный сегодня кино- и телережиссер Дмитрий Астрахан. Одновременно в Свердловской опере ставил свои первые спектакли известный сегодня оперный режиссер Александр Титель. На всех них, но особенно на Тителя, наезжал филиал общества «Память» — свердловское националистическое и открыто антисемитское общество «Отечество». Дискуссии шли на грани драки. С тех пор для меня очень важным человеком был и остается Олег Лоевский, который был тогда завлитом ТЮЗа и создавал общение между молодыми литераторами, режиссерами и театрами: все ходили на просмотры и участвовали в обсуждениях.

Я очень немузыкальный человек, это совсем не мое, но даже я что-то слушал в те годы. Однако в это время в Свердловске происходило много другого — например, великолепный подъем театра. Тогда в ТЮЗе ставил свои первые спектакли Анатолий Праудин, гремела его «Алиса в Зазеркалье», в том же театре дебютировал известный сегодня кино- и телережиссер Дмитрий Астрахан. Одновременно в Свердловской опере ставил свои первые спектакли известный сегодня оперный режиссер Александр Титель. На всех них, но особенно на Тителя, наезжал филиал общества «Память» — свердловское националистическое и открыто антисемитское общество «Отечество». Дискуссии шли на грани драки. С тех пор для меня очень важным человеком был и остается Олег Лоевский, который был тогда завлитом ТЮЗа и создавал общение между молодыми литераторами, режиссерами и театрами: все ходили на просмотры и участвовали в обсуждениях.

Кроме того, была очень энергичная литературная жизнь. В Екатеринбурге была вполне оформившаяся среда андеграунда. По разным причинам в городе сложилась необходимая критическая масса для этого. Были писатели старшего поколения, а среди них — Майя Петровна Никулина и Андрей Павлович Ромашов, которые понимали толк в экспериментах. Был журнал «Урал» во главе с Валентином Петровичем Лукьяниным. Наконец, это был серьезный университетский город, где жили ученые, которые профессионально следили за культурой в самых разных ее проявлениях — в частности, была научная школа эстетики Аркадия Федоровича Еремеева. В Екатеринбурге еще раньше, в 1960-х — начале 1970-х, существовала знаменитая «Уктусская школа», группа авангардистов, в которой участвовали Ры Никонова и Сергей Сигей; они к началу 1980-х уже уехали в Ейск, где выпускали самиздатский журнал «Транспонанс». А еще один участник этой школы, Евгений Арбенев продолжал работать художником в журнале «Урал». Он, оказывается, вел литературный дневник, и это был особый литературный эксперимент.

Уже в нашем поколении было несколько неформальных клубов, в которых собирались поэты, прозаики и примкнувшие к ним критики: Александр Верников, Аркадий Застырец, Валерий Исхаков, Юрий Казарин, приезжавший то из Перми, то из Челябинска Виталий Кальпиди, Евгений Касимов, Андрей Козлов, Вячеслав Курицын, Андрей Матвеев, Вадим Месяц, Игорь Сахновский, Ольга Славникова, Роман Тягунов, Светлана и Владимир Яницкие (кого-то наверняка забыл, простите!). Очень важным событием стала для многих публикация в «Урале» романа «Автопортрет с догом» Александра Иванченко, он жил тогда в Краснотурьинске и часто приезжал в Екатеринбург. Владимир Шаров с его первыми романами — один из них, «След в след», появился в «Урале» — тоже стал важным событием в нашей жизни. И, конечно, поэт Александр Еременко катализировал литературную среду, он тогда дружил с Евгением Касимовым и часто приезжал в город. Был знаменитый молодежный номер журнала «Урал», вышедший в 1988 году, а из него в итоге вырос журнал «Текст».

Очень важным событием стала для многих публикация в «Урале» романа «Автопортрет с догом» Александра Иванченко, он жил тогда в Краснотурьинске и часто приезжал в Екатеринбург. Владимир Шаров с его первыми романами — один из них, «След в след», появился в «Урале» — тоже стал важным событием в нашей жизни. И, конечно, поэт Александр Еременко катализировал литературную среду, он тогда дружил с Евгением Касимовым и часто приезжал в город. Был знаменитый молодежный номер журнала «Урал», вышедший в 1988 году, а из него в итоге вырос журнал «Текст».

В городе была весьма интересная школа художественного экспрессионизма. Недавно скончавшийся Виталий Волович, Михаил Брусиловский и целый ряд других художников были создателями этой школы. Еще одна очень важная фигура — старик Букашкин (Б. У. Кашкин). Это во многом уникальный феномен псевдофольклорного постмодернизма. Вместе со своими учениками и последователями он создавал постмодернистские перформансы: они расписывали помойки, устраивали уличные концерты, у себя в котельной Букашкин принимал гостей. Саша Шабуров, известный художник и участник группы «Синие носы», во многом считает себя его учеником, он выпустил замечательную книгу о Букашкине.

В целом была очень пестрая и яркая среда. Постепенно литераторы из этого круга стали публиковаться за пределами «Урала» и Уральского книжного издательства, что могло произойти только в перестройку. Именно в конце 1980–1990-х это брожение вышло за пределы Свердловска-Екатеринбурга, и теперь многие из этих людей живут в Москве и Питере, а иные, как говорится, далече.

Вы сказали, что с началом занятий критикой у вас появился интерес к постмодернизму. Расскажите об этом подробнее.

В это время начался всплеск андеграундной литературы. Набоков и русский модернизм в полном масштабе печатались в свежих журналах, и это очень важно: представьте, что вы читаете «Защиту Лужина» как литературную новинку. Удивительный эффект симультанности, когда все происходит одновременно: одинаковой новинкой оказывались Замятин с Набоковым и Венедикт Ерофеев с Сашей Соколовым и Сорокиным. Это создавало совершенно неповторимую культурную среду. Я в 1989 году опубликовал статью в журнале «Вопросы литературы», а это тогда было очень важным шагом в жизни литературного критика. Задним числом я понимаю, что это была статья о литературном постмодернизме, но я тогда даже не знал такого слова, поэтому пользовался термином «артистическая проза». В какой-то момент я узнал слово «постмодернизм», Вячеслав Курицын тоже его узнал, и мы стали читать все, что могли найти на эту темы, и одновременно писать теорию русского постмодернизма. Классический случай исправленной карты звездного неба.

Это создавало совершенно неповторимую культурную среду. Я в 1989 году опубликовал статью в журнале «Вопросы литературы», а это тогда было очень важным шагом в жизни литературного критика. Задним числом я понимаю, что это была статья о литературном постмодернизме, но я тогда даже не знал такого слова, поэтому пользовался термином «артистическая проза». В какой-то момент я узнал слово «постмодернизм», Вячеслав Курицын тоже его узнал, и мы стали читать все, что могли найти на эту темы, и одновременно писать теорию русского постмодернизма. Классический случай исправленной карты звездного неба.

Главная проблема, как мне сейчас кажется, состояла в том, что разделить модернизм и постмодернизм в русской культуре, особенно андеграундной, очень трудно. Русский постмодернизм вообще гораздо ближе к модернизму, чем западный, потому что он во многом возник как компенсация прерванной модернистской эволюции. При этом он появляется тогда же, когда и первые постмодернистские работы в Европе и США — в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Творцы-классики русского постмодернизма, такие как Венедикт Ерофеев или Саша Соколов, которых мы тогда читали и о которых писали, тоже никакой постмодернистской терминологии не употребляли. Это было очень интересно, во всем тогда было много полемического задора, который осел только через много лет, да и то не до конца.

Из моих статей и публикаций на эту тему выросла идея заняться этим всерьез. И когда в 1994 году мне попало в руки приглашение подать заявку на гранты фонда Фулбрайта (это был первый год Фулбрайта в России, я даже не знал тогда, что такое грант!), я ее сочинил как план книги о русском постмодернизме. До того было проведено несколько конференций рабочей группы по изучению современной русской культуры, которую организовали Нэнси Конди, Владимир Падунов и Хелена Гощило, работавшие в университете Питтсбурга. Я участвовал в двух конференциях и подружился с ее организаторами. Поэтому когда выяснилось, что я получил грант и мне надо выбрать, в каком американском университете я хотел бы провести время, я назвал Питтсбургский университет. Так я оказался в Питтсбурге, где за год перечитал все, что нашел в университетской библиотеке про постмодернизм, и одновременно практически полностью написал свою книгу «Русский постмодернизм», которую потом, по возвращении в Екатеринбург, защитил как докторскую диссертацию. Потом я ее довольно сильно переделывал. Книга вышла в 1997 году, а ее английский вариант вышел в 1999-м благодаря помощи Элиота Боренстейна, профессора Нью-Йоркского университета, в 1994-м он же был главным офицером Фулбрайта — так что именно ему, а впоследствии и Марине Балиной, я обязан своей американской карьерой.

Так я оказался в Питтсбурге, где за год перечитал все, что нашел в университетской библиотеке про постмодернизм, и одновременно практически полностью написал свою книгу «Русский постмодернизм», которую потом, по возвращении в Екатеринбург, защитил как докторскую диссертацию. Потом я ее довольно сильно переделывал. Книга вышла в 1997 году, а ее английский вариант вышел в 1999-м благодаря помощи Элиота Боренстейна, профессора Нью-Йоркского университета, в 1994-м он же был главным офицером Фулбрайта — так что именно ему, а впоследствии и Марине Балиной, я обязан своей американской карьерой.

Году в 2005-м или в 2006-м я решил переиздать «Русский постмодернизм» на русском, немного расширить и переосмыслить. В итоге я написал практически новую книгу с небольшими фрагментами, оставшимися от первоначального варианта. Книга вышла в 2008 году в издательстве НЛО под названием «Паралогии», и та концепция постмодернизма, под которой я готов подписаться и сейчас, изложена именно там. В своих ранних работах я со многим уже сам не согласен.

А в чем ваша концепция заключается?

Русский постмодернизм достаточно органично продолжает развитие русского модернизма, и поэтому мы можем увидеть предвосхищения постмодернистской эстетики у Хармса, Набокова, Вагинова. Вообще в концепции постмодернизма (не важно — русского или западного) наиважнейшую роль играет введенный Деррида принцип деконструкции, то есть подрыва, снятия, переворачивания бинарных оппозиций. На мой взгляд, в русском постмодернизме органично сложился совершенно оригинальный принцип деконструкции, который я назвал взрывным компромиссом или паралогией, когда деконструкция бинарной оппозиции не создает нейтральные пространства, а сохраняет напряженное конфликтное взаимоотношение между вовлеченными категориями или символами, так что неразрешимый конфликт как бы стабилизируется в своей неразрешимости — это и есть русская деконструкция. В качестве примера можно вспомнить, как разыгрывается конфликт между верой в Бога и разочарованием в Боге в поэме «Москва — Петушки». Я доказываю в своей книге, что четыре убийцы Венички — это манифестация Бога, это хайот, ангел, которого описывает Иезикииль и который предвещает явление Всевышнего. Так что в моей интерпретации Бог убивает Веничку, пытавшегося его найти.

Я доказываю в своей книге, что четыре убийцы Венички — это манифестация Бога, это хайот, ангел, которого описывает Иезикииль и который предвещает явление Всевышнего. Так что в моей интерпретации Бог убивает Веничку, пытавшегося его найти.

С этой же неразрешимостью постоянно работает Сорокин, который создает некоторую псевдометафизику: псевдо, потому что он разрушает любую оппозицию и любой основанный на ней авторитетный дискурс, а метафизику, потому что сам этот процесс разрушения Сорокин изображает как нечто вечно-русское. Неразрешимость конфликтов придает русскому постмодернизму трагическое звучание. Более того, думаю, что именно благодаря этому качеству, постмодернистская эстетика остается достаточно подвижной для того, чтобы вбирать в себя все новые и новые феномены — от драмы до нон-фикшн.

Книга толстая, там обговариваются разные аспекты этого культурного движения, в ней я выхожу на то, что называют новым документализмом, пишу и о том, как постмодернизм влияет на современную популярную культуру. Сегодня, через десять лет, могу сказать, что кое-что я угадал верно — посмотрите, например, главу про «пост-соц»: то, что я называю этим неблагозвучным словом, стало сегодня (после 2014-го) российским культурным мейнстримом.

Кто ваш любимый писатель из постмодернистских авторов? Пригов?

Сейчас да. И Сорокин. Только что вместе с Евгением Добренко и Ильей Калининым мы выпустили в издательстве НЛО сборник статей о Сорокине «„Это только буквы на бумаге”. Владимир Сорокин: после литературы»; на мой взгляд, он получился очень интересным — лучшее доказательство значительности нашего героя. Конечно, есть авторы, за которыми я слежу с большим азартом и стараюсь не пропускать ничего из их сочинений. Так, я читал все, что писал Володя Шаров, и не только потому, что я с ним дружил, но и прежде всего потому, что считал его одним из самых оригинальных русских романистов. Его смерть для меня — страшный удар. Только что я был увлечен последним сборником рассказов Сорокина и одновременно книгой Марии Степановой «Памяти памяти», а также последним романом Александра Архангельского «Бюро проверки» — на меня все они (конечно, каждый по-своему) произвели сильное впечатление, но я не могу себе представить статью, в котором эти тексты можно было бы свести к какому-то общему знаменателю. Или же недавно я с огромным удовольствием перечитывал рассказы Валерия Вотрина, которого считаю недооцененным, но блестящим писателем. Вообще рассказ — или, точнее, короткая проза — сейчас переживает очень хорошее время. По-видимому, это компенсация за слабость романа. Кроме Вотрина, можно вспомнить еще таких замечательных рассказчиков, как Николай Байтов, Линор Горалик, Марианна Гейде, Елена Долгопят, Николай Кононов, Александр Иличевский, Денис Осокин, Павел Пепперштейн, Сергей Солоух, Михаил Шишкин, Евгений Шкловский, покойная Маргарита Хемлин. Стараюсь не пропускать то, что пишут в стихах и прозе мои любимые поэты — Полина Барскова, Станислав Львовский, Маша Степанова, Елена Фанайлова. Читаю много всего, какие-то тексты меня радуют или поражают, какие-то огорчают и злят, но у меня нет одного любимого писателя, с которым я готов всю жизнь прожить, перечитывая его или ее произведения. То же самое относится и к классике. Когда слишком плотно привязан к текущему литературному процессу, все эмоциональные зависимости чреваты разочарованием. Исключений слишком мало. Осторожность становится привычкой.

Завершено ли нлошное собрание сочинений Пригова, над которым вы работали?

Это очень масштабный проект, в котором участвовали многие, и прежде всего издательство НЛО во главе с Ириной Прохоровой. С одной стороны, мы (ура!) его закончили: только что на КРЯККе были представлены два последних тома из пятитомника — «Места» и «Мысли». С другой, Ирина говорит, что у этого проекта будет продолжение. В центр каждого из вышедших томов, кроме последнего, помещен один из романов Пригова, вокруг которого составители выстраивают тематическую композицию тома. В «Монадах» это была «Катя Китайская», в «Москве» — «Живите в Москве», в «Монстрах» — «Ренат и Дракон», в «Местах» — «Только моя Япония». Сначала мы не планировали это, но так вышло, что в каждый том вошли тексты разных жанров: и стихи, и проза, и пьесы, и эссеистика. Так, в «Места», помимо текстов, связанных со всякого рода культурной и символической географией, вошло самое полное собрание пьес Пригова. Я вообще считаю, что это очень важная часть его наследия, которая еще в полной мере не оценена. Надеюсь, что после выхода этого тома коллеги увидят, что в лице Пригова проглядели очень крупного абсурдистского драматурга. Пятый том, может быть, самый важный, такой финальный аккорд. В него мы с Ильей Кукулиным включили приговские статьи, манифесты, рассуждения о культуре, друзьях, изобразительном искусстве, то есть это его критика в широком смысле слова. Многие тексты в этом томе никогда не публиковались, они извлечены из архива. Надеюсь, что и этот том откроет Пригова, которого мы еще не знали. Конечно, многие слышали его выступления, брали у него интервью или читали их. Пригов был известен тем, что он всегда был готов рассуждать о типологии современной культуры, о том, какие процессы в ней происходят и так далее. Но когда это все собрано под одной обложкой, вы начинаете видеть, что он очень серьезный эстетик, мыслитель на темы культуры и культурных логик — более того, становится понятно, что это и есть его первичное занятие. Пригов первым делом изучал, как устроена культура, как она развивается, и уже из этого осмысления выстраивал свои художнические стратегии. Таких писателей у нас еще не было, это совершенно новый тип культурного сознания. В этом смысле я полагаю, что с Приговым разговор далеко не закончен, еще будет много обсуждений на эту тему. Слава богу, усилиями НЛО и Надежды Георгиевны Буровой-Приговой проходят самые разные чтения и конференции, посвященные Пригову. Он везде. Странно это говорить про человека, который умер одиннадцать лет тому назад.

Еще вы когда-то участвовали в подготовке книги «Веселые человечки. Культурные герои советского детства» — расскажите, пожалуйста, о ее концепции и истории.

У этой книги очень приятная и удивительная для меня история. На одной из ежегодных американских конференций славистов стоял я у стенда НЛО, болтая с Ильей Кукулиным и Машей Майофис. По ходу разговора возникла идея сделать сборник о главных героях советского детства. Мы тут же придумали критерии для отбора наших персонажей: не все подряд, а только мультимедийные, то есть такие, которые существовали не только в литературе, но и, например, в фильмах или мультфильмах, настольных играх и игрушках. Не сходя с места, мы стали останавливать проходящих мимо коллег (тоже, надо сказать, не всех подряд) и спрашивать о возможном вкладе в будущий сборник. Этими, мягко говоря, разнузданными методами мы довольно быстро собрали авторский коллектив. Казалось бы, начатая таким образом затея обречена на провал. Оказалось, наоборот! Поверите ли, но это первый и последний такой случай в моей практике: конференция была в ноябре, а в ноябре следующего года у нас уже была в руках книга, выпущенная все тем же НЛО. Все авторы написали качественно и в срок, это была невероятно живая работа, никого не приходилось торопить, надоедать и занудничать — все писали с редкой охотой.

Это был интересный опыт. Интересный тем, что авторами оказались в основном люди одного поколения — мы все время пытались научно оформить впечатления своего детства, почему эти тексты так или иначе повлияли на нас. Был какой-то страннейший феномен, связанный с детской культурой 1970–1980-х годов: несмотря на достаточно затхлый общий фон, детская культура была очень яркой. Это было не потому, что на безрыбье все, что ни подсунешь, будет восприниматься на ура, — там действительно была масса великолепных вещей. Мы и сегодня видим, что герои 1970-х годов остались базовым культурным фоном и сегодня: их показывают в рекламах, песни из мультфильмов 1970-х стали новым фольклором и так далее. Надо разбираться с тем, в чем состоит смысл этой субкультуры, и в «Веселых человечках» мы только начали этот процесс. Для меня лично смысл этой книги во многом прояснился, только когда я читал весь корпус текстов: я неожиданно понял, что в советской детской культуре преобладают трикстеры, несмотря на ее, казалось бы, героический пафос и морализм. Поэтому я могу честно сказать, что мои последующие занятия трикстерами во многом были стимулированы именно «Веселыми человечками».

А почему так сложилось?

Об этом у меня есть цикл работ, в том числе и книга на английском, которая вышла в 2011 году в бостонском издательстве Academic Studies Press (Charms of the Cynical Reason) — я все никак не закончу русскую версию этой книги. Если говорить о детской литературе и культуре, именно трикстеры создавали пространство игры и свободы — то, чем живет детская литература. Трикстерство могло проявляться в стиле, как у Чуковского или Хармса, но чаще — в созданном персонаже. Например, в Швеции Карлсон воспринимается как своего рода Тартюф, который все время подставляет бедного Малыша, а в советской культуре он горячо любим (об этом, кстати, Маша Майофис написала прекрасную статью для нашего сборника). Кстати, поэтому любимыми персонажами всех детских фильмов и мультфильмов были злодеи — которые чаще всего были трикстерами. Лучшие песни пели не Буратино, а Лиса Алиса и Кот Базилио, не Доктор Айболит, а Бармалей.

Ну а если говорить о советских трикстерах вообще, то это были персонажи, которые переводили вездесущий советский цинизм в артистическое измерение, тем самым выгораживая некое нейтральное пространство между сопротивлением и конформизмом. Они, эти персонажи, были воплощением свободы, обретаемой изнутри обстоятельств времени. Эволюция советского трикстера — от Хулио Хуренито, Бени Крика и Ивана Бабичева через великолепного Остапа к трагикомическим Веничке Ерофеева, героям Алешковского, Искандера, Вампилова, Шукшина, Горина — точно маркирует эволюцию альтернативной, несоветской модерности. Тут много интересных вопросов — например, о том, как трикстер адаптируется культурой соцреализма: с одной стороны, явные трикстерские черты есть у таких звезд соцреализма, как Стрелка из «Волги-Волги», Василий Теркин или Дед Щукарь. С другой, в соцреализме происходит и методичная демонизация трикстера в образах нэпмана, еврея, вообще врага (особенно экономического). Отдельно нужно говорить о трикстерстве как о жизнетворческой модели — как у Хармса, Раневской, Глазкова, Синявского, многих других. Особый вопрос — роль трикстерства в культуре андеграунда, в диапазоне от программного Пригова до спонтанного Кондратова. Ну и, конечно, страшно важен вопрос о трансформациях этого героя в постсоветскую эпоху. Тут и Пелевин, и Быков («Остромов»), и совриск, и политический перформанс («Синие носы», Pussy Riot), и Жириновский, и персонажи клипов Шнура. Надеюсь, обо всем этом я еще напишу в новой книге, которая, как у меня уже бывало, растет на хвосте у, казалось бы, давно законченного проекта.

Как можно строить здания после Освенцима — Strelka Mag

Рецензия на новую книгу издательства Strelka Press «Десять канонических зданий, 1950–2000» Питера Айзенмана — разрушительный коллаж из архитектурных проектов послевоенной Европы.

Обложка книги / фото: Институт «Стрелка»

Питер Айзенман — один из основоположников архитектурного деконструктивизма, основатель Института архитектуры и градостроительных исследований (1967). Всемирно известный архитектор и педагог, автор мемориала жертвам холокоста в Берлине, он до 1980 года занимался теоретическими изысканиями и только в 48 лет открыл свою мастерскую. Его парадоксальный метод — критика архитектурных принципов Ле Корбюзье и всего модернистского канона с помощью литературно-философских идей постмодернизма. В начале 2000-х годов Айзенман четыре года вёл семинары в школе архитектуры Принстонского университета, в ходе которых и возникла идея создания другого, послевоенного канона архитектурных проектов.

«Десять канонических зданий, 1950–2000» — написанный в 2008 году некролог довоенному модерну и гимн постмодернизму, под знаменем которого и предстояло развиваться экспериментальной архитектуре второй половины XX века. Книгу, составленную из описаний, чертежей и фотографий архитектурных проектов и зданий, невозможно читать без учёта визуального материала, обильно иллюстрирующего критический посыл Айзенмана, и теории постмодернизма, которая повлияла не только на язык исследования, но и на его структуру, метод, аргументацию, стиль и выводы. Даже выбор десяти зданий на первый взгляд кажется случайным: не самые известные, реализованные и нереализованные проекты таких архитекторов послевоенной Европы, как Вентури, Росси, Стирлинг или Колхас.

Роберт Вентури, Дом Ванны Вентури / фото: wikipedia.org

Эти здания словно завалились в пространственно-временную складку между достижениями конструктивизма, модернизма и деконструктивизма (музей Гуггенхайма в Бильбао). «Складка» — понятие столь важное для Айзенмана, глубже всего разработано в работах Жиля Делеза. Её можно описать как одну из характеристик деконструктивистских зданий, сочетание процесса и результата в какой-либо части, сгибе здания или во всём его объёме и конструкции. Это сочетание двух сил или движений формы уходит своими корнями в культуру барокко и открыто для интерпретаций. Многие пассажи Айзенмана напоминают манифесты и рассуждения, которые возникли в западной культуре после студенческих волнений 1968 года, например «О грамматологии» Жака Деррида и «Общество спектакля» Ги Дебора.

Визуальная часть книги, чертежи и фотографии описываемых зданий, перестаёт быть просто иллюстративным материалом и становится в этом издании полноценным этапом чтения, без которого понять мысль и логику автора представляется затруднительным для несведущего в предмете читателя. Впрочем, детальное изучение чертежей, схем и снимков можно рассматривать как отдельное визуальное высказывание Айзенмана, который и в своих архитектурных проектах, и в текстах следовал принципу: меньше комфорта, больше испытаний и критики.

Атака на довоенную, модернистскую архитектуру происходит с помощью тех понятий, которые знакомы читателям постмодернистской литературы, — фрагментация, очертания, разъединение. Автор отмечает, что «очертания — не нарративный приём, помогающий выявить форму или фигуру, он может существовать отдельно от какой-либо формы или фигуры; это разъединение — не просто линия, это может быть, например, тёмный край падающей тени. Обращая наше внимание на очертания в архитектуре, Моретти предлагает считать их маркером неразрешимых отношений и делает пространство объектом „пристального чтения“».

Пристальное чтение для Айзенмана — обязательная часть разговора об архитектуре современности, которая превращается в объёмный гипертекст. В ходе анализа десяти послевоенных проектов архитектор методично критикует манифесты или постулаты модернизма, особое внимание уделяя разносу пяти принципов Ле Корбюзье и основополагающего отношения целого и части: «Принято считать, что любой дом является чем-то целостным. Дом Фарнсуорт — блестящая демонстрация обратного. Начиная от отдельного, преувеличенных размеров входного „портика“ и заканчивая вездесущими, хотя и с нарушениями, проявлениями симметрии, дом Фарнсуорт — одно из первых проявлений разрыва с классическим единством частей и целого в здании».

Людвиг Мис ван дер Роэ, дом Фарнсуорт / фото: wikipedia.org

Одна из позиций новой эпохи, постмодернизма, представлена в проекте Луиса Кана, который конструирует здание по диахроническому принципу, применяя категорию времени к изначально пространственному объекту: «В домах Адлера и Де Вора (1954–1955), в отличие от множества других его проектов, Кану удаётся создать то, что можно было бы назвать архитектурным текстом в диахроническом пространстве. Это происходит путём совмещения классического и модернистского пространства; тот факт, что ни одно из этих „времён“ не доминирует, вызывает смещение моментов или, иначе, разъединение, переживаемое в пространстве».

Время этого здания оставлено в неопределённом положении «между банями в Трентоне и Медицинским центром Ричардса». В данном случае главный интерес и загадка для зрителя — как и на что смотреть в пространстве с двумя временами. За видимым объединением исторических эпох скрывается и другая черта послевоенной архитектуры — разъединение, указание на трещину и критику самой возможности существования целого и единого здания.

Вслед за временем под ударом оказывается и представление о масштабе, взаимоотношении внутреннего и внешнего пространства здания: «Росси разработал стратегию в Галларатезе, где размер унифицированного квадратного окна соотносится скорее с масштабом площади снаружи, чем с комнатой внутри, для которой оно велико. Это искажение масштаба указывает на то, что комната может быть прочитана как принадлежащая к фасаду площади. Таким образом, плоскость фасада следует читать не как экстерьер здания, а как внешнее ограждение общественного пространства». При этом меняется и представление о сопутствующей, но не обязательной части окна, стекле: от пустоты и прозрачности в модерне до Инженерного корпуса Лестерского университета, в котором «стекло впервые превращается из пустоты в массу, другими словами, происходит переворот в понимании материальности стекла: от буквальной пустоты к концептуальному объёму».

В послевоенной архитектуре пустоты оказываются снаружи зданий, лакунами становятся сами общественные пространства, «высеченные из информационной массы». Для восприятия архитектуры здания как части тела города всё чаще требуется знание чертежа, схемы, вызывающей ощущения, часто превосходящие эмоции от вида реализованного проекта. Так, Айзенман в одном из риторических пассажей актуализирует чертёж как эстетический объект: «Производит ли архитектура кладбища Сан-Катальдо такое же впечатление, как и его чертёж?»

Альдо Росси, Кладбище Сан Катальдо / фото: Superstock/Vostock-photo

Пока экспериментальная архитектура находилась под влиянием постмодернизма, повседневный облик городов Америки приобретал модернистские черты, «Федеральное агентство по жилищному строительству (Federal Housing Authority), позволившее возвратившимся с войны солдатам покупать квартиры по низким ценам, финансировало строительство зданий, спроектированных на основе идей „Лучезарного города“ Ле Корбюзье». Впрочем, подводя итоги, Айзенман отмечает, что модернистские постройки своей случайностью и внеидеологичностью размывают городскую ткань и не становятся той силой, которая готова ответить на урбанистические вызовы современности, хотя эту критику можно с той же лёгкостью обрушить и на проекты, о которых идёт речь в этой книге.

В названии своего исследования автор оставляет для читателя ловушку: слово «канонинонические», казалось бы, воспринимается как определённый перечень, принятый историками культуры для описания архитектуры послевоенной Европы. Но после чтения книги становится ясно, что перед нами личный канон Айзенмана: те здания, в конструкции или облике которых архитектор заметил критическое отношение к модернизму или на уровне изменения функции детали, или в форме и цели всего архитектурного проекта. Как теоретик, воспитанный в русле постмодернизма, Айзенман и сам предлагает лишь одну, необязательную версию канона, который мог получиться иным.

Вследствие волюнтаристской природы «Десять канонических зданий, 1950–2000» стоит воспринимать не как учебное пособие по истории архитектуры, а скорее как вызов успокоившемуся жителю послевоенной Европы, напоминанием об окружающей нас изменчивости и неопределённости как новой норме, пронизывающей, возможно, даже ту дверную ручку из IKEA, которую мы поворачиваем каждый день в тщетной надежде увидеть за дверью мир, который оставили там вчера.

Гузель Яхина. «Дети мои». Большой русский постмодернизм

Текст: Наталия Курчатова

Фото предоставлены Гузель Яхиной

Очевидно, что важнейшим искусством в современной русской литературе является искусство построения отношений.

В этом смысле случай Гузель Яхиной действительно вопиющ — не москвичка, даже не петербурженка, уроженка Казани с рекламно-киношным бэкграундом, видимо, не принадлежащая ни к одному из нынешних литературных сообществ — но первая же публикация в самой влиятельной редакции крупнейшего издательства страны, развернутая по всем правилам рекламная кампания — и грандиозный премиальный успех. Но помимо того, что дебютный роман «Зулейха открывает глаза» оказывается отмечен двумя весомыми профессиональными премиями: «Большой книгой» и «Ясной Поляной» — он полюбился широкому читателю. И если премии многие собратья по перу склонны объяснять издательским лобби, то читателей не подделаешь, как подписи, — они либо есть, либо нет. Один из моих добрых знакомых, писатель и человек редкой порядочности, бескорыстия и следующей из них объективности, как-то заметил в таком примерно духе: когда вы называете Яхину «издательским проектом», мне очевидно, что вы ни разу не видели толп читательниц на ее встречах… да, это преимущественно успех у женщин, но это несомненный успех — тем более что и читают в России в основном женщины.

Впрочем, «издательский проект», или «продюсерская литература», — феномен давно известный на Западе, а у нас представленный пока единичными историями — ничуть не противоречит успеху у широких народных масс; более того, именно на этот результат он и ориентирован.

Горькая женская судьбинушка в эпоху большого перелома, с национальным татарским колоритом, была в центре первого романа Яхиной про Зулейху — сейчас он экранизируется с Чулпан Хаматовой в главной роли. Я ловлю себя на иронии — но с другой-то стороны непонятно, почему в стране с большинством женщин, во-первых, и большинством женщин читающих — во-вторых, подобная тема должна восприниматься на манер дамского вышивания. Конечно же, не должна. Другое дело, что

трафаретная сюжетная конструкция «Зулейхи», которая будто бы держит читателя (читательницу) немного за дурака, вкупе с языком, который при каждой попытке уйти от стертых конструкций преподносит очередную нелепость, — все это естественным образом отторгало искушенного читателя.

Этот почти неизбежный порок сценарной поденщины Яхиной в первом романе преодолеть не удалось. Второй роман писательницы самим названием уходит от экзотической частности к высокому обобщению. Несмотря на то, что в центре романа — судьбы уже не второго по численности в России татарского народа, но этнического меньшинства — поволжских немцев. Видно, это та капля, в которой Яхина собирается отразить целый мир.

«Дети мои…» — так обратилась Екатерина Великая к немецким переселенцам, но заявка здесь, конечно же, гораздо масштабнее. На эпос, ну или как минимум на большой русский роман. Я не считаю подобный замах за изначальный недостаток, скорее напротив — но его еще нужно оправдать.

Центральный персонаж романа — Яков Иванович Бах, шульмейстер (учитель) и сказочник. Яков Иванович живет в Гнадентале (это одна из немецких колоний в Нижнем Поволжье) и принадлежит к любимому Яхиной типу внешне слабых, но на поверку надежных героев-мужчин. Все жители Гнаденталя и окрестностей носят прославленные немецкие фамилии, помимо Баха это Вагнер, Гендель, Белль. Таким образом нас сразу помещают в пространство то ли эпоса, то ли мифа, то ли сказки, то ли всего попеременно. Из сказки про деву-узницу братьев Гримм возникает и возлюбленная Баха — фройляйн Клара Гримм, учить которую в преддверии замужества в рейхе (еще не третьем!), куда Гриммы намерены уехать, нанимает Баха ее отец, владелец дальнего хутора на правом, гористом берегу Волги, среди сада, возделываемого беглыми от закона киргиз-кайсаками.

Бах учит Клару из-за ширмы, которой разделил их суровый отец, и все время менторства слышит только пленительный девичий голос. Драматичное воссоединение влюбленных падает на революционные годы, которые кровавым колесом катятся вдоль Волги или же шлепают по ней пароходными колесами Волжско-Каспийской флотилии. Правда, Клара и Бах на своем лесном хуторе этого практически не замечают; все это время пара тщится зачать ребенка. Их бесплодные усилия неожиданно разрешаются вторжением на хутор трех отморозков, которые в соответствии с очередным штампом — на этот раз литературным — надругаются над Кларой, и чистая жена понесет.

Как ни странно, в первой половине романа не так уж много параллелей с русским текстом Гражданской войны — вспоминается разве что «Тихий Дон», остальные явные источники вдохновения (кроме сказок) — «Унесенные ветром» и, внезапно, роман Евгения Водолазкина «Лавр», иные коллизии которого повторяются у Яхиной почти буквально. Удивительно, но почти нет следов влияния Пильняка, которое в данном случае было бы вполне уместным.

Уже второй по счету роман-пазл, правда, на сей раз исполненный куда тоньше и как-то выше, неординарнее «Зулейхи», навел меня на немудреную мысль. Яхина, как человек не просто одного со мной поколения, но даже одного года рождения, не могла не быть хотя бы слегка укушена постмодернизмом.

Отсюда, а не только из кино — бесконечные вариации известного как метод. Сам по себе метод не хуже и не лучше других, единственная в таком случае претензия — подобная техника предполагает то, чего у Яхиной нет органически: чувства дистанции по отношению к материалу и проистекающего из нее остроумия. О юморе даже говорить не буду, Яхина — писательница, которая, кажется, не смеется никогда.

Ведь постмодернисткий способ организации текста немыслим без игрового начала, без парадоксальных стыков, которые и привносят в него оригинальность. Здесь же текст течет словно любимая нами Волга — неспешно, местами просвечивая. При этом, поскольку это роман не прожитый и даже, по большей части, не воображенный, — хотя именно воображенные части из лучших там, у автора определенно есть дар визионера, — а именно сконструированный, то конструкция эта, в отсутствие полевого материала, парадоксов, смехового начала, всех этих бегающих как сумасшедшие и принадлежащих Императору зверей, обладает в итоге одновременно чертами громоздкости и пустоты.

«Дети мои» — это новый большой русский роман сродни аэроплану Можайского, который пролетает несколько метров и грохается. Причем делает это несколько раз на протяжении без малого пятисот страниц.

Я говорю это с грустью, потому что за время чтения начала испытывать к автору своего рода сочувствие — большее, чем к ее типическим героям, из которых улыбку и беспокойство вызвал разве что беспризорник Васька. При этом надо признать серьезный профессиональный прогресс, который очень скоро может заставить говорить о Яхиной не только как о любимице фортуны и широких народных масс.

Во-первых, за всего несколько лет после «Зулейхи» у писательницы произошел серьезный прогресс в смысле авторского языка, он не то чтобы удивителен и неповторим, но местами очень хорош, и не только в смысле отсутствия нелепостей — читая довольно критично, я обнаружила всего две: «бугры ложбин между мышцами» и хутор, который живет охотой, рыбалкой, а также натуральным хозяйством, — но и в смысле музыкальной интонации прозы.

Во-вторых, в «Детях» Яхина оказалась способна показать эпоху с фантазийной и одновременно локально-частной, человеческой точки зрения — тут и трагедия немецкого коммуниста и мечтателя Гофмана с телом гнома и нежным девическим лицом, и драма изобретателя Мамина, создавшего первый советский мини-трактор серии «Карлик», позже снятый с производства как предназначенный для «частнособственнического» хозяйства. В таких осколочках, по-настоящему зеркальных, кошмар эпохи, обернувшейся от человека — к массе, индустрии, и да, к эпосу — явлен гораздо тоньше, чем в «сталинских» эпизодах, которые своей лапидарностью напоминают притчи и уж точно ничего не могут прибавить к тираноборческому тексту русской литературы, как к нему ни относись.