Постмодернизм лурк: Доступ закрыт

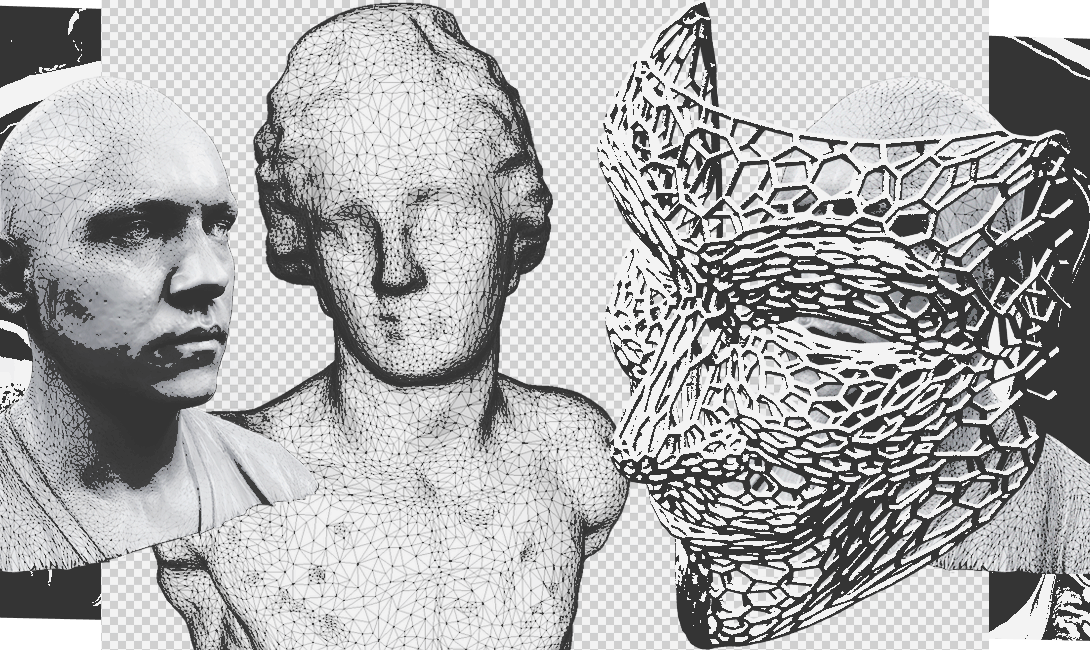

Структура мышления метамодерна

В роковой день 11 сентября 2001 года мир изменился навсегда. Началась новая эпоха, которую многие учёные называют «гипермодерном» или «пост-постмодерном» (ударение на хронологическую позицию новой эпохи). Философы, культурологи и другие специалисты используют разные термины, пытаясь дать определение наступившему времени.

Метамодернизм — одна из существующих на сегодня попыток определить актуальную культурную реальность. Термин был предложен в 2010 году двумя голландскими философами-теоретиками Тимотеусом Вермюленом и Робином ван ден Аккером.

Адам Миллер: «End of the road» из цикла «Among the ruins» 2012 год(источник: adammillerart.com)Метамодерн — это глобальный культурный процесс, характеризующийся «колебанием» (осцилляцией) между двумя противоположностями (модерн и постмодерн, например) и одновременностью их использования.

Свои основные идеи Вермюлен и Аккер изложили в книге «Заметки о метамодернизме».

Модерн

Культура

Эпоха модерна начинается после так называемой классики — периода, включающего в себя античность, Средние века, Ренессанс и так далее. Классическая эпоха создала основные образцы произведений искусства, а модерн начал их пересматривать и искать новые формы выражения. Так, например, родились русский авангард, абстракционизм, дадаизм и другие формы. Применительно к искусству следует говорить про модернизм.

Политика

Идеи модерна достаточно радикальны. Например, философия модерна очень поляризована и не имеет градиентов (марксизм, анархизм, фашизм). В политике для модерна характерны жёсткие идеологии, которые ещё называются метанарративами — одним общим смыслом, который, как прокрустово ложе подгоняет под себя всё попадающее под руку. Модерн стремится сделать универсального, «массового» человека. Например, метанарратив сталинизма десятилетиями обтёсывал советское общество, избавляясь от всех, кто не подходил под формальные признаки «надёжного товарища» — вот политическое выражение модерна.

Модерн стремится сделать универсального, «массового» человека. Например, метанарратив сталинизма десятилетиями обтёсывал советское общество, избавляясь от всех, кто не подходил под формальные признаки «надёжного товарища» — вот политическое выражение модерна.

Модернистские идеи очень красивы в общей форме. Модерн породил яркие утопии и антиутопии. «Мы», «О дивный новый мир», «1984» — эти произведения радикализируют идеи модерна, которые в своё время были заложены ещё Томасом Мором и Томмазо Кампанеллой в их знаменитых трудах «Утопия» и «Город солнца».

Общества модерна часто вырождались в тоталитарные государства с жёстким государственным аппаратом. Но человек — это непостоянная система, его невозможно вписать в чёткие рамки, ведь стремление отойти от правил и догм всегда будет сохраняться. В каком-то смысле модернистские идеологии боролись против ветряных мельниц, желая обуздать вольный дух человека.

Философия

Модернистское сознание провозгласило смерть бога, стараясь осознать материальный мир, избавившись от идеи трансцендентного (духовного) и поставив во главу имманентное (материальное). С точки зрения модерна, используя технические инструменты, можно познать универсальную истину. Погоня за такой истиной дала нам атомную энергию, электронику, химическую промышленность, квантовую физику и многое другое.

С точки зрения модерна, используя технические инструменты, можно познать универсальную истину. Погоня за такой истиной дала нам атомную энергию, электронику, химическую промышленность, квантовую физику и многое другое.

Адам Миллер: «The bone wars» из цикла «Heading Discoverer» 2015-2016 гг(источник: adammillerart.com)

Универсальность истины не только надела на всех женщин чулки от фирмы DuPont, но и столкнула друг с другом целые цивилизации. Две мировые войны стали апогеем модерна. Если мы хотим общей истины для всех, но в то же время уничтожаем носителей этой истины (людей), то кто будет получать выгоду от проекта модерна? Узкая прослойка элиты, либо же вообще никто. 1945 год стал концом не только Второй мировой войны, но и модерна как цивилизационного метанарратива.

Постмодерн

Культура

Постмодерн открыл эпоху абсолютного плюрализма. Постмодерн сочетает в себе всё прошлое наследие человечества и деконструирует его, играя с ним, иронизируя, цитируя и копируя. Французский социолог Жан Бодрийяр назвал этот процесс созданием так называемых симулякров — бесконечных копий копий, где оригинал навсегда потерян. Для постмодерна игра с культурным наследием прошлых эпох превратилась в самоцель. Постмодерн в культурном плане создал ту самую массовую культуру, которую мы наблюдаем сейчас.

Французский социолог Жан Бодрийяр назвал этот процесс созданием так называемых симулякров — бесконечных копий копий, где оригинал навсегда потерян. Для постмодерна игра с культурным наследием прошлых эпох превратилась в самоцель. Постмодерн в культурном плане создал ту самую массовую культуру, которую мы наблюдаем сейчас.

Массовая культура постмодерна настолько сложна, что её объяснение становится не менее увлекательным, чем потребление. Например, в русскоязычном интернете с этим отлично справляется журналист Гриша Пророков.

Массовая культура постмодерна имеет фантомную глубину. Зачастую она одномерна. Эту одномерность разные авторы превращают в квест из отсылок и цитат. Тексты постмодерна переплетаются так сильно, что не могут существовать друг без друга. Культурный дискурс постмодерна бесконечно усложняется, превращаясь в циклопическую матрёшку. По сути текст этой статьи — тоже постмодернистская матрёшка, поскольку потерял бы всякий смысл, не будь в нём тонн ссылок и цитат.

Антон Седнин

Исследователь метамодерна

— Например, писатель, номинант «Хьюго» Питер Уоттс имеет статус самого сложного фантаста современности. Книга «Ложная слепота» по количеству отсылок оказалась сопоставима с научным исследованием, так ещё и главный герой постоянно пользовался аналогом Википедии, чтобы дополнительно пичкать читателя мудрёной информацией. Но фанаты протолкнули роман в печать. «Ложная слепота» стала бестселлером.

Для зрителя поиск «пасхалок» стал чуть ли не главным смыслом потребления культуры.В культуре постмодерна произведения сложны не из-за того, что «пасхалками» стремятся заменить смысловую пустоту. Усложенение требуется, чтобы сделать восприятие произведения глубоким эмоциональным опытом. От прохождения такого «квеста» зритель получает удовольствие, потому что использует для этого весь свой культурный багаж. Выигрывает автор, который снабдит произведение достаточным количеством отсылок, чтобы принести зрителю удовольствие от культурной включённости. Так знание подменяется суррогатом знания, подмигиванием тем, кто «в теме». Зачастую произведения постмодернистской культуры предусматривают деконструкцию реальности и игру на её руинах.

Так знание подменяется суррогатом знания, подмигиванием тем, кто «в теме». Зачастую произведения постмодернистской культуры предусматривают деконструкцию реальности и игру на её руинах.

Адам Миллер: «Apollo and Daphne» из цикла «Twilight in Arcadia» 2013-2014 гг(источник: adammillerart.com)

Политика

В постмодерне истина перестала быть универсальной. Конечно, эпоха Холодной войны ставит под сомнение это утверждение, потому что до конца 80-х годов мир был поделён на два враждующих лагеря: коммунистический и демократический. Но постмодерн проявил себя, в первую очередь, именно в демократических странах, а уже потом пришёл в страны Варшавского договора после падения «железного занавеса». Этим фактом можно объяснить несостоятельность коммунистической идеи: сложно находиться в статичной парадигме, когда прогрессивный мир стремительно уходит вперёд. Можно сказать, что модернистский коммунизм морально устарел к концу XX века, не выдержав ударов постмодернистских молотков по Берлинской стене.

Философия

Прежде всего, постмодерн отличается от модерна тем, что отрицает универсальную истину. Именно постмодерн окончательно похоронил бога, заставив сомневаться во всём. Если модерн пытался превратить индивида в «массового человека» (как в СССР, например), то постмодерн начал дробить, деконструировать общество до индивида.

Постмодерн сделал абсолютную истину условной: любая истина может быть побита другой истиной. В постмодерне понятие истины вообще теряет какой-либо смысл. Здесь нет того самого общего метанарратива, характерного для тоталитарных обществ. Нет идеологии, нет бога, есть конец истории, как писал американский политолог Фрэнсис Фукуяма. По его мнению, либеральная демократия, которая стала продуктом постмодерна, должна стать итогом общественного прогресса человека.

Митч Гриффит «Call of Duty» из цикла «Enduring Freedom»(источник: mitchgriffiths.com)

Постмодерн деконструировал всё, что построили другие культурные эпохи, начал играть с этими элементами, как с кубиками LEGO. Постмодерн иронизирует, цитирует и копирует, входя в бесконечную рекурсию в потоке бодрийаровских симулякров.

Постмодерн иронизирует, цитирует и копирует, входя в бесконечную рекурсию в потоке бодрийаровских симулякров.

Дмитрий Кудров

Исследователь метамодерна

— Постмодерн не отказывает абстрактному ничему в праве на существование, тем самым делая всё бессмысленным и просто несерьёзным, он уничтожает любую вещь, через уничтожение центра, разума, логического мышления.

Но что-то начало меняться. Либеральные идеологии ощущают угрозу со стороны правых популистов вроде Дональда Трампа и Марин Ле Пен, массовая культура застряла в своей одномерности, а человек оказался в заложниках деконструкции и рекурсии. Глобализация не сделала мир по-настоящему единым, а информационные технологии, хоть и помогают людям общаться без преград, но, в то же время, поляризуют общество по информационному признаку.

Метамодерн

Культура

Метамодерн двигается благодаря раскачиванию между противоположностями (осцилляции). Он не занимает определённую позицию. Он воспринимает мир и культуру как один общий поток смыслов, которые есть части общей истины, где каждая единица важна и самодостаточна. В нём нет места снобизму, элитизму, нет высокой и низкой культуры.

В нём нет места снобизму, элитизму, нет высокой и низкой культуры.

Митч Гриффит: «Liberty» из цикла «Enduring Freedom»(источник: mitchgriffiths.com)

Метамодерн — это то состояние, когда вы можете испытывать честное удовольствие от всего. Вы можете читать Достоевского и всерьёз слушать Киркорова, любить сагу «Сумерки» и музыку Чайковского. Вы всё это любите не только честно, но и с иронией. Благодаря этому новому чувству, мы можем не зацикливаться на больших метанарративах, а искать собственную цель. Таким образом, раскачивание между модернистской серьёзностью и постмодернистской иронией поднимает метамодерн над ними. Примером могут служить вечеринки вроде «Дикого Диско!», где ирония, ностальгия и искренность накладывается на российскую треш-попсу.

Метамодерн стремится найти смысл культуры и искусства, наделить произведения глубиной. Но это глубина иного порядка, чем в постмодерне. Искусство метамодерна стремится к многомерности, как, например, в картинах художника Адама Миллера. В своём цикле «Среди руин» Адам использует приёмы классической иконографии для актуализации экологических и гуманитарных проблем. Другой художник, Митч Гриффит, в цикле картин «Несокрушимая свобода» использует аналогичные приёмы для актуализации проблем личности и свободного общества.

В своём цикле «Среди руин» Адам использует приёмы классической иконографии для актуализации экологических и гуманитарных проблем. Другой художник, Митч Гриффит, в цикле картин «Несокрушимая свобода» использует аналогичные приёмы для актуализации проблем личности и свободного общества.

Политика

Политика в метамодерне будет находиться в ещё большей связи с культурой, чем прежде. Медиа и интернет-технологии в целом выступают единой средой для взаимодействия не только отдельных людей, но и институтов. Вполне вероятно, что через некоторое время под воздействием метамодерна политика станет не только более личной, но и менее элитарной.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США показала, что человек без политического бэкграунда вполне может сесть в кресло президента. Хиллари Клинтон, которая занимается политикой всю свою жизнь, проиграла выборы какому-то яппи из 80-х! Но что будет, если в будущем на выборах в США победит Сергей Брин или Марк Цукерберг? Илон Маск? Деэлитизация политики может пойти на пользу обществу. Как и в крупных компаниях нового типа, политика может взять за основы корпоративные принципы XXI века. Звучит идеалистично, но в победу Барака Обамы тоже никто не верил.

Как и в крупных компаниях нового типа, политика может взять за основы корпоративные принципы XXI века. Звучит идеалистично, но в победу Барака Обамы тоже никто не верил.

Митч Гриффит: «The Final Word» из цикла «Iconostasis»(источник: mitchgriffiths.com)

Мы говорим, в первую очередь, о США, потому что это страна, которая порождает глобальные тренды — было бы глупо с этим спорить. Поэтому то, что происходит в политической жизни Америки, со временем может стать ориентиром или даже нормой для других стран.

Философия

В отличие от модерна и постмодерна метамодерн не является инструментом, философией или идеологией. По словам его создателей Вермюлена и Аккера, метамодерн — это структура чувства. Дело в том, что используя какую-то определённую когнитивную модель, человек радикализирует мир, ставит его в рамки. Метамодерн же призван встать над этими рамками. Это обстоятельство не позволяет считать метамодерн четкой философской системой.

Тимотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер.

Голландские философы

— У метамодерна нет цели, он движется ради самого движения, пробует, несмотря на неизбежный провал; бесконечно ищет истину, которую никогда не ожидает найти. Если вы нам простите такую банальную метафору, метамодерн преднамеренно берёт на вооружение двойное послание типа «морковка и осёл». Как и осёл, он преследует морковку, которую он никогда не съест, поскольку морковка всегда вне досягаемости. Но в точности из-за того, что он никак не может съесть морковку, он никогда не прекращает преследовать её.

Основатели русскоязычного сайта о метамодерне Артемий Гусев и Мария Серова в интервью журналу «Stenograme» рассказали о новой парадигме так: «Речь идёт о радикальной открытости, о всепринятии. И здесь открывается ещё один тонкий момент. Практика осцилляции (раскачивания) производит ощутимый побочный эффект — она даёт понимание того, что ты стационарно не связан ни с одним явлением, не отождествлен ни с чем. Путь индивидуальности — наблюдать эти раскачивания, но не делать своим пространством траекторию их колебания».

Мария Серова

Исследовательница метамодерна

— Метамодернизм предлагает взять цель, нечто лежащее за системами и религиями, как константу, способ достижения которой человек должен найти самостоятельно. Это и есть принцип индивидуальности, духовный аристократизм, творческая мораль как индивидуальное откровение, о котором так много говорили Бердяев и Зиновьев.

Однажды философия распалась из общего знания о мире на ряд отдельных дисциплин, занимающихся своими предметами. Это случилось тогда, когда Гегель придумал всё, что только можно. В своё время Карл Маркс хотел описать и осознать мир лучше Гегеля, но у него не получилось. Теперь же метамодерн возвращает людей к общему потоку гуманитарного знания, где важно всё.

Итог

С точки зрения идеологов метамодерна, мы вступаем в новую эпоху, где новый способ смотреть на культуру призван вытащить общество из модернистских и постмодернистских тупиков. Радикальные идеи модерна могут быть скомпенсированы постмодернистским отрицанием и сомнением. Метамодерн — это неуловимая истина где-то посередине. Метамодерн воплощает в себе человеческий дуализм и непостоянство — «социацию», о которой ещё говорил социолог Георг Зиммель. Социация — это то, что объясняет суть человеческого.

Метамодерн — это неуловимая истина где-то посередине. Метамодерн воплощает в себе человеческий дуализм и непостоянство — «социацию», о которой ещё говорил социолог Георг Зиммель. Социация — это то, что объясняет суть человеческого.

По мнению Зиммеля, человек подобен маятнику, который постоянно мечется между двумя крайностями, стремясь к балансу, но так никогда его не находя. Этим Зиммель объясняет непостоянство человеческой природы. Следовательно, ни один из нас не может быть категорично объяснён, ибо мы постоянно находимся в движении.

Таким образом, метамодерн не предлагает нам готовую идею или концепцию, а предлагает найти её самостоятельно, используя «осциллирующее движение».

Митч Гриффит: «Consumption» из цикла «The Promised Land»(источник: mitchgriffiths.com)

Восприятие мира через структуру чувства метамодерна поможет уйти от идеологической зависимости. Когда человеку больше не нужны общие метанарративы, им сложнее манипулировать. Метамодерн — это способ стать личностью. Но, в отличие от ничего не значащего субъекта постмодерна, метамодернистская личность составляет часть общей истины.

Но, в отличие от ничего не значащего субъекта постмодерна, метамодернистская личность составляет часть общей истины.

В метамодерне людям открывается полнота культуры, потому что можно без иронии и невежества воспринимать всю музыку, литературу, игры и фильмы, ведь в метамодерне нет высокого и низкого, а есть единый поток, где важен каждый элемент. Субъект, культура, политика, философия сливаются в одно постоянно движущееся целое.

Говоря про метамодерн, мы не имеем в виду ближайшие 5-10 лет. Метамодерн может продержаться в виде главенствующей парадигмы и 50 и 100 лет. За это время вырастет не одно поколение людей, которые будут отличаться от нас гораздо больше, чем люди из середины и конца XX века.

Также можно подумать, что идеалистически звучащая структура чувства метамодерна не для всех, а только для тех, кто в теме. Какое дело бабушке у магазина до метамодерна? Но ведь в том и суть, что эта абстрактная бабушка у магазина живёт в парадигме того же постмодерна, но не ощущает и не осознаёт этого.

Работа художника Адама Миллера(источник: adammillerart.com)

Культурные эпохи — это не законы или уставы, а атмосфера. Неосязаемый эфир, пронизывающий всех живущих в нём людей. Это тот самый дух времени. Постепенно метамодерн сможет стать эфиром для огромного числа людей. Кого-то он захватит силой, а кто-то будет принимать для себя структуру чувства метамодерна прямо сейчас — это не принципиально.

Метамодерн — это тот постоянно двигающийся фронтир, заставляющий нас идти вперёд, что хорошо показано в клипе американского певца Бэка на песню WOW. Тут вам и постмодернистская культурная деконструкция, и метамодернистский призыв к поиску собственного пути без отрицания мира.

29 марта 2017, 17:00

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Почему нужно читать Дэвида Фостера Уоллеса прямо сейчас?

Стало известно, что в следующем году на русском языке выйдет «Бесконечная шутка» — самая известная вещь великого и почти неизвестного в России американского писателя Дэвида Фостера Уоллеса.

По просьбе «Афиши Daily» переводчик романа Алексей Поляринов рассказывает о феномене автора и его книги.

По просьбе «Афиши Daily» переводчик романа Алексей Поляринов рассказывает о феномене автора и его книги.Кто это такой

Уоллес родился 21 февраля 1961 года в семье преподавателей (отец — философ, профессор Иллинойского университета, мать — преподаватель английского языка в Паркленд-колледже в Шампейне) и вырос в доме с огромной библиотекой. Его самое яркое впечатление из детства — родители, читающие друг другу вслух «Улисса» перед сном.

И в школе, и в университете Уоллес был круглым отличником, увлекался теннисом (отсюда бандана, ставшая фирменным знаком писателя) и философией Витгенштейна. Он даже не интересовался литературой, пока однажды в руки ему не попал пинчоновский «Выкрикивается лот 49». Книга так его поразила, что он переделал в роман свою дипломную работу по модальной логике. Дебют получил название «Метла системы» и в 1987 году вышел довольно большим тиражом в крупном нью-йоркском издательстве Viking Press.

Подробности по теме

Дмитрий Быков о том, как читать книги Томаса Пинчона

Дмитрий Быков о том, как читать книги Томаса ПинчонаОкрыленный успехом, Уоллес взялся за сборник рассказов, но идею пришлось отложить из-за проблем со здоровьем: в 1988 году ему поставили диагноз «монополярная депрессия». Курс лечения не давал результатов, и однажды ночью Уоллес просто съел упаковку снотворного — ресторила. Его откачали, и так он (уже во второй раз) попал в психиатрическую клинику, где пережил несколько сеансов шоковой терапии. Сестра писателя рассказывала, что электрошок ненадолго повредил его кратковременную память. Когда она навещала его в клинике во время обеда, Дэвид растерянно смотрел на тарелку и спрашивал: «А как определить, какую рыбную палочку взять первой?»

Лечение помогло, но ненадолго — спустя год, в ноябре 1989-го, он снова вернулся в больничную палату: Уоллес сам позвонил другу и попросил отвезти его в клинику, потому что боялся, что «навредит себе». Как пишет биограф Д.Т.Макс, эти четыре недели ноября полностью изменили жизнь писателя: именно там, посещая собрания анонимных наркоманов, он почувствовал, что постепенно находит внутреннее равновесие. На сеансы Уоллес приходил с блокнотом и ручкой, сидел в углу и старательно записывал все, что говорили другие пациенты. Эти конспекты исповедей наркоманов, людей с поврежденной психикой, позже станут частью романа «Бесконечная шутка», работа над которым поможет Уоллесу выйти из депрессии — и войти в историю.

Как пишет биограф Д.Т.Макс, эти четыре недели ноября полностью изменили жизнь писателя: именно там, посещая собрания анонимных наркоманов, он почувствовал, что постепенно находит внутреннее равновесие. На сеансы Уоллес приходил с блокнотом и ручкой, сидел в углу и старательно записывал все, что говорили другие пациенты. Эти конспекты исповедей наркоманов, людей с поврежденной психикой, позже станут частью романа «Бесконечная шутка», работа над которым поможет Уоллесу выйти из депрессии — и войти в историю.

Как он пишет

© David Foster Wallace Literary Trust. Harry Ransom CenterВ одной из своих книг Уоллес заигрывал с метафорой пчелы: «Чтобы замереть, пчела должна двигаться очень быстро». Она отлично подходит для описания стиля самого Уоллеса — один из критиков очень метко назвал его noticing machine. И действительно, эта проза — череда бесконечных, многостраничных невротических перечислений и описаний. В обычной жизни мы замечаем только то, что, по нашему мнению, важно: парикмахер смотрит на прическу, стоматолог — на состояние зубов, портной — на одежду. В случае с Уоллесом все иначе — он, как борхесовский Фунес, фиксирует все сразу: движение, мурашки на коже, вздох, шрам на ключице, трещину на асфальте, ворсинки на ковре, поры на носу, капли конденсата на стакане с водой в жаркий день, пигментные пятна на внешней стороне ладони, засохший секрет конъюнктивы в уголке глаза, — его воображение всегда стоит в режиме макросьемки. В книгах Уоллеса есть описание варикозных вен на ногах незнакомки длиною в три абзаца и описание зевка — в два. Ему никогда не бывает достаточно одной метафоры — он слишком жаден, он выжимает из каждого предмета весь образный потенциал. Именно поэтому многие сцены в «Бесконечной шутке» кажутся многословными и избыточными и у читателя может возникнуть ощущение, что книга никуда не движется, что время как будто застыло и автор уже на протяжении трех страниц разглядывает одну и ту же мысль, подсвечивая ее с разных ракурсов.

В обычной жизни мы замечаем только то, что, по нашему мнению, важно: парикмахер смотрит на прическу, стоматолог — на состояние зубов, портной — на одежду. В случае с Уоллесом все иначе — он, как борхесовский Фунес, фиксирует все сразу: движение, мурашки на коже, вздох, шрам на ключице, трещину на асфальте, ворсинки на ковре, поры на носу, капли конденсата на стакане с водой в жаркий день, пигментные пятна на внешней стороне ладони, засохший секрет конъюнктивы в уголке глаза, — его воображение всегда стоит в режиме макросьемки. В книгах Уоллеса есть описание варикозных вен на ногах незнакомки длиною в три абзаца и описание зевка — в два. Ему никогда не бывает достаточно одной метафоры — он слишком жаден, он выжимает из каждого предмета весь образный потенциал. Именно поэтому многие сцены в «Бесконечной шутке» кажутся многословными и избыточными и у читателя может возникнуть ощущение, что книга никуда не движется, что время как будто застыло и автор уже на протяжении трех страниц разглядывает одну и ту же мысль, подсвечивая ее с разных ракурсов.

О чем книга

Главное, что нужно знать, открывая роман Уоллеса: словосочетание «Бесконечная шутка» здесь в некотором роде оксюморон — под обложкой вас, помимо прочего, ждет рассказ о том, что любое веселье конечно. В черновике книга называлась более красноречиво — «Неудавшееся развлечение», — но издатель отказался публиковать текст под таким заголовком, видимо, не желая давать критикам лишний повод для упражнений в остроумии.

Первые 200 страниц — это, на первый взгляд, хаотично смонтированная нарезка сцен, описаний и диалогов, которые сложно собрать в единую картину. Это звучит (и выглядит) нелепо: на всех литературных курсах будущих прозаиков учат тому, как важно правильно начать и завладеть вниманием читателя. Уоллес же, сам всю жизнь преподававший литературное мастерство, поступает с точностью до наоборот: он пишет текст, в котором первые двести-триста страниц героев нужно помечать закладками, чтобы не потерять их в темноте воображения.

Вся первая часть романа — своего рода фильтр. Растягивая вступление, делая его невыносимым, автор словно пытается отсеять лишних. В то же время такой подход придает названию — и всему тексту в целом — дополнительное постироническое измерение, ведь «Бесконечная шутка» — это книга о том, какой разрушительной силой обладает наша тяга к удовольствию.

Это очень густонаселенный роман, и все же в такой сложносочиненной конструкции видна четкая система. Действие по большей части замкнуто на двух героях — Гарольде «Хэле» Инканденце, юноше с выдающимися лингвистическими способностями и подающем надежды теннисисте, и Дональде «Доне» Гейтли, сидящем на димедроле грабителе, — и разворачивается в двух локациях — Энфилдской теннисной академии и реабилитационной клинике Эннет-Хаус.

Текст довольно симметричен и с архитектурной точки зрения: пока Хэл медленно скатывается в наркозависимость и дальше в безумие, Дон, напротив, отчаянно борется со своими демонами — ходит на встречи анонимных алкоголиков и пытается очистить кровь и разум от стимулирующих препаратов. На протяжении всего романа два героя как бы уравновешивают замысел автора: один постепенно теряет ясность, второй ищет способ ее обрести.

На этот сюжетный каркас Уоллес навинчивает многие другие научно-фантастические и антиутопические замыслы. Он переносит действие в недалекое для себя будущее — примерно 2008–2011 годы, — в котором общество потребления продало абсолютно все, даже календарь: теперь он субсидируется корпорациями, и вместо номера каждый год носит название фирмы, оплатившей «рекламное место», — например, «Год чудесной курочки Perdue» или «Год простого для установки апгрейда для материнской карты с миметичным качеством изображения ТП-систем INFERNATRON/INTERLACE для дома, офиса, или мобильного варианта от YUSHITYU2007 (ГПУАМКМКИТПСI/IД, О,МВY2007(s). )». Безумие творится не только в календаре: политики тоже окончательно тронулись умом — США, Канада и Мексика объединились в единое государство OНАН (Организация Северо-Американских Наций), и на гербе теперь — орел в сомбреро, который в одной лапе сжимает кленовый лист, а в другой — чистящие средства, символизируя тем самым крайнюю степень ипохондрии президента. Канада превратилась в свалку ядерных отходов и базу сепаратистов.

Все эти странные, причудливые и никак не связанные между собой сюжетные элементы Уоллес соединяет с помощью сквозного макгаффина — смертоносного фильма «Бесконечная шутка», зрители которого при просмотре в буквальном смысле умирают от хохота. Попытки отыскать или хотя бы отследить перемещения последнего сохранившегося картриджа с картиной в итоге задевают почти всех героев и добавляют в и без того запутанный сюжет еще больше шуму, истерии и по-настоящему безумного веселья.

Зачем это читать

Своим романом Уоллес открыл новое направление в американской литературе: его opus magnum — это вызов всей постмодернистской литературе с ее сарказмом, цинизмом и отказом от поиска смысла. Дэвид Фостер Уоллес — первый американский писатель, объявивший войну иронии («Ирония — это птица, полюбившая свою клетку»), и «Шутка» одновременно его манифест, попытка найти новый ориентир и упрек писателям старшего поколения. Еще в 1995 году в эссе, посвященном биографии Достоевского, он писал: «[эта книга] … побуждает нас спросить самих себя, почему мы требуем от нашего искусства иронической дистанции от глубоких убеждений или предельных вопросов, так что современные писатели должны либо шутить над ними, либо прикрываться формальными трюками вроде интертекстуальных цитат или неуместных сопоставлений, помечая реально важные вещи звездочками и уводя их в сноски, как какие-нибудь мультивалентные отстраняющие завитушки и тому подобную херню».

Дэвид Фостер Уоллес — первый американский писатель, объявивший войну иронии («Ирония — это птица, полюбившая свою клетку»), и «Шутка» одновременно его манифест, попытка найти новый ориентир и упрек писателям старшего поколения. Еще в 1995 году в эссе, посвященном биографии Достоевского, он писал: «[эта книга] … побуждает нас спросить самих себя, почему мы требуем от нашего искусства иронической дистанции от глубоких убеждений или предельных вопросов, так что современные писатели должны либо шутить над ними, либо прикрываться формальными трюками вроде интертекстуальных цитат или неуместных сопоставлений, помечая реально важные вещи звездочками и уводя их в сноски, как какие-нибудь мультивалентные отстраняющие завитушки и тому подобную херню».

В 1950-х, после того как культура пережила перезагрузку, постмодерн с его иронической дистанцией и культом неопределенности казался единственно возможным инструментом познания мира. Сегодня уже очевидно, что все это — эклектика, пародии, нарративные игры, деконструктивизм и вечное заигрывание с поп-культурой — больше не работает. И неслучайно название книги — это цитата из монолога Гамлета, который он произносит, глядя на череп Йорика. Вот и Уоллес написал свой тысячестраничный опус, глядя на голый череп постмодернизма

И неслучайно название книги — это цитата из монолога Гамлета, который он произносит, глядя на череп Йорика. Вот и Уоллес написал свой тысячестраничный опус, глядя на голый череп постмодернизма

Именно эта идея — призыв к искренности — стала скрепляющим раствором «Бесконечной шутки» и сделала ее одним из самых важных романов своего времени, а самого автора — национальным достоянием. Ирония, по Уоллесу, как анестезия: в малых количествах она действительно помогает притупить боль реальности и сохранить душевное и эстетическое равновесие, но стоит чуть превысить дозу — и получается постмодернизм, а дальше — чистое шутовство.

Современная литература, во главе которой стоят все эти «бесконечно остроумные, чудеснейшие выдумщики», избравшие ироническую дистанцию и считающие наивность ущербным чувством, нежизнеспособна; единственный способ ее победить и выиграть войну с энтропией «бесконечного остроумия» — быть честным и открытым, не прятаться за ухмылкой интеллектуала и не бояться собственной наивности; перестать принимать наркотик иронии всякий раз, когда тебе страшно смотреть на мир, — и начать воспринимать жизнь всерьез. Неспроста одна из самых важных фраз в романе звучит именно так — предельно серьезно и очень наивно: «Развлекайся сколько хочешь. Но выбирай с умом. Ты — то, что ты любишь. Разве нет? Ты целиком и полностью — то, за что ты готов умереть не раздумывая. Вот ты … за что ты готов умереть без раздумий?»

Неспроста одна из самых важных фраз в романе звучит именно так — предельно серьезно и очень наивно: «Развлекайся сколько хочешь. Но выбирай с умом. Ты — то, что ты любишь. Разве нет? Ты целиком и полностью — то, за что ты готов умереть не раздумывая. Вот ты … за что ты готов умереть без раздумий?»

Что он еще написал

Уоллес был мастером не только крупной формы: кроме двух завершенных романов он опубликовал три сборника рассказов («Девушка с любопытными волосами», «Короткие интервью с мерзкими мужчинами» и «Забвение») и несколько сборников эссе (самые известные из них — «A Supposedly Fun Thing Iʼll Never Do Again» и «Посмотрите на омара»), которые тональностью очень сильно отличаются от его больших вещей. Для романов характерна высокая плотность и эмоциональность текста, тогда как эссе и рецензии полны юмора и иронии, а рассказы и вовсе выглядят как холодные и схематичные размышления автора на темы депрессии, суицида и современных медиа. Свой третий роман «Бледный король» Уоллес писал почти двенадцать лет: он начал его еще в 1996 году, почти сразу после публикации «Бесконечной шутки», но так и не завершил. 12 сентября 2008 года после многолетней борьбы с депрессией он покончил с собой — повесился в патио собственного дома.

Свой третий роман «Бледный король» Уоллес писал почти двенадцать лет: он начал его еще в 1996 году, почти сразу после публикации «Бесконечной шутки», но так и не завершил. 12 сентября 2008 года после многолетней борьбы с депрессией он покончил с собой — повесился в патио собственного дома.

Семь причин прочитать «Бесконечную шутку» Уоллеса

Политика публикации отзывов

Приветствуем вас в сообществе читающих людей! Мы всегда рады вашим отзывам на наши книги, и предлагаем поделиться своими впечатлениями прямо на сайте издательства АСТ. На нашем сайте действует система премодерации отзывов: вы пишете отзыв, наша команда его читает, после чего он появляется на сайте. Чтобы отзыв был опубликован, он должен соответствовать нескольким простым правилам:

1. Мы хотим увидеть ваш уникальный опыт

На странице книги мы опубликуем уникальные отзывы, которые написали лично вы о конкретной прочитанной вами книге. Общие впечатления о работе издательства, авторах, книгах, сериях, а также замечания по технической стороне работы сайта вы можете оставить в наших социальных сетях или обратиться к нам по почте [email protected].

Общие впечатления о работе издательства, авторах, книгах, сериях, а также замечания по технической стороне работы сайта вы можете оставить в наших социальных сетях или обратиться к нам по почте [email protected].

2. Мы за вежливость

Если книга вам не понравилась, аргументируйте, почему. Мы не публикуем отзывы, содержащие нецензурные, грубые, чисто эмоциональные выражения в адрес книги, автора, издательства или других пользователей сайта.

3. Ваш отзыв должно быть удобно читать

Пишите тексты кириллицей, без лишних пробелов или непонятных символов, необоснованного чередования строчных и прописных букв, старайтесь избегать орфографических и прочих ошибок.

4. Отзыв не должен содержать сторонние ссылки

Мы не принимаем к публикации отзывы, содержащие ссылки на любые сторонние ресурсы.

5. Для замечаний по качеству изданий есть кнопка «Жалобная книга»

Если вы купили книгу, в которой перепутаны местами страницы, страниц не хватает, встречаются ошибки и/или опечатки, пожалуйста, сообщите нам об этом на странице этой книги через форму «Дайте жалобную книгу».

Недовольны качеством издания?

Дайте жалобную книгу

Если вы столкнулись с отсутствием или нарушением порядка страниц, дефектом обложки или внутренней части книги, а также другими примерами типографского брака, вы можете вернуть книгу в магазин, где она была приобретена. У интернет-магазинов также есть опция возврата бракованного товара, подробную информацию уточняйте в соответствующих магазинах.

6. Отзыв – место для ваших впечатлений

Если у вас есть вопросы о том, когда выйдет продолжение интересующей вас книги, почему автор решил не заканчивать цикл, будут ли еще книги в этом оформлении, и другие похожие – задавайте их нам в социальных сетях или по почте [email protected].

7.

Мы не отвечаем за работу розничных и интернет-магазинов.

Мы не отвечаем за работу розничных и интернет-магазинов.В карточке книги вы можете узнать, в каком интернет-магазине книга в наличии, сколько она стоит и перейти к покупке. Информацию о том, где еще можно купить наши книги, вы найдете в разделе «Где купить». Если у вас есть вопросы, замечания и пожелания по работе и ценовой политике магазинов, где вы приобрели или хотите приобрести книгу, пожалуйста, направляйте их в соответствующий магазин.

8. Мы уважаем законы РФ

Запрещается публиковать любые материалы, которые нарушают или призывают к нарушению законодательства Российской Федерации.

Постмодернизм и всё такое | Дан Воронов

Мысли после встречи курса по современному искусству 17/5 и этих источников:

жизнь это сад расходящихся тропинок

сегодня ты один, а завтра — другой

«Родившись вначале как феномен искусства и осознав себя сперва как литературное течение, постмодернизм затем был отождествлен с одним из стилистических направлений архитектуры второй половины века, и уже на рубеже 1970-х — 80-х годов стал восприниматься как наиболее адекватное духу времени выражение и интеллектуального, и эмоционального восприятия эпохи. »

»

Постмодерн это то, что пришло после просвещения и этих ваших наук — это противоречивость современной жизни в мире и в сети. Постмодернизм предполагает что к чему-угодно можно подобрать больше одного определения/ответа, включая вариант отсутствия этого ответа и все варианты одинаково важны или одинаково не важны.

Короче, когда тут ничего не понятно однозначно, это нормально. Однозначности теперь нема (странно что эта фраза может быть однозначна).

Начинается все с того, что эти два слова могут быть синонимами, а некоторые прям убиваются что нет:

- Постмодерн выражает состояние культуры и мироощущения людей. Это ситуация. То есть название того что случилось с миром, куда мы медленно вкатились из модерна и заметили это где-то в годах 1960-ых.

- ПостмодернИЗМ — теоретическая рефлексия эпохи — совокупность воззрений и манифестируемых явлений в современном искусстве и современной философии, отстаивающих определенную совокупность идей мироощущения.

- так как выше это идея Лиотара. Иногда встречал, что наоборот. Это не важно.

Постмодернизм можно разделить на феномены/методологию в искусстве и на набор мыслей в философии.

Стоявшие у его истоков изначально сказали, что теперь нет одной философии, мы каждый что-то свое делаем и вообще «Постмодернизм – понятие слишком неопределенное«. Самостоятельного течения, которое можно обозначить как “постмодернизм”, не существует.

уклоняется от обобщений

Любое определение, это обобщение до всеобщей Истины — такой себе универсализм. В постмодернизме у нас будет как бы определение. Стеб над определением.

Все это может идти в предпосылки расширения свободы как противопоставления власти. Определить — применить власть и убрать свободу.

Определить мы постмодернизм можем только в модернизме (там где научная рациональность). Часто постмодернизм рациональными методами из модернизма критикует модернизм.

Еще используют философы идею постструктурализма как базиса постмодернизма. Вообще они много слов используют.

Вообще они много слов используют.

Когда-то мы стали сомневаться и так перешли в эру модерна. Вдруг мир стал обеспечиваться не Богом и верой, а критерием научности и эксперимента. Просвещение поставило целью эти знания распространить на широкие массы, научить их читать, писать, думать, работать. И это привело к многим интересным последствиям (конвейеры, города, специализации, компьютеры). Включая знаменитое от Ницше «Бог мертв» и теорию естественного отбора от Дарвина. Культы целеполагания, эффективности, эволюции, роста.

И всё было хорошо, пока все больше и больше мыслителей не задалось вопросом «а почему мы решили что мир есть, почему мы остановились и стали измерять материальные объекты?». И это действительно был тупик, ведь наука подошла к нему и стала не такой логичной и стройной как раньше. Электрон вел себя и как частица и как волна, а потом вдруг в квантовой физике пришлось включить наблюдателя. Знания о мире — продукт группы людей, произвол их власти над другими.

По сути мы пришли к сомнению, где «реальность мертва» или по другому «реальность не реальна«. Это еще совпало с массовым употреблением LSD пока его не запретили.

Вот этот кризис реальности стали отражать и художники. Почти сразу они врезались в язык. Не в тот язык, который слова, а в широком смысле — с помощью чего мы познаем? и делимся этим познанием. Исследовать «существует только язык». Что такое язык повседневности, как он зависит от власти. Язык и текст. «Сон есть текст» Лакана.

Постмодерн это куда более сомневающиеся люди. Мы ставим себе за исходное «реальность сомнительна» и «любые знания заслуживают подозрения» от этого мыслим.

Полемическое пространство, где в состоянии вечного соперничества разнородные концепции оспаривают друг у друга право на роль наиболее авторитетной системы аргументации, но никогда к ней не приходят.

И не факт, что человек со своими мыслями это центр чего либо. Субъекта и объекта тоже нет.

Субъекта и объекта тоже нет.

Насколько плоско

Центральная идея, которую нарыли и о которой сильно спорили — «структура наших знаний произвольна«. (мир неиерархичен)

Мишель Фуко он и не хотел этого б придумывать, но он был мазохист и гомик, его немного беспокоило что с ним — поэтому сидел в библиотеке и читал о безумии. Захотел как-то это упорядочить исторически. Оказалось «история полна дыр» и «нет логической причины почему» сначала их держали при дворе, потому убрали в тюрьмы, потом переместили в больницы. Есть смена этих восприятий. Задумался о раскрытии тайной структуры знания, принадлежащей определенному историческому периоду.

Знание, в определении Фуко, — это исторически подвижная система упорядочивания вещей через их соотнесение со словами.

В это же время в штатах Томас Кун пришел к идеи «научная парадигма» и их сменам. Если раньше земля была в центре космоса, то она там реально была. У него правда не было таких сомнений, он как нормальный ученый считал что парадигмы сменяясь приближают нас к Истине и Земля была где была, мы просто об этом не знали.

А у Фуко Истина оказалась локальна (ввели страшные слова для этих локальностей у которых я упоминать не буду). Каждая конкретная истина является истиной для того конкретного момента, когда она была осознана. Эта истина может содержать в себе недостатки, пробелы и даже противоречия, но до тех пор, пока она применима к соответствующей области знания, она будет оставаться общепринятой.

Деррида: по большому счету, мы не можем установить опытным путем причинно-следственную связь. Что мы в действительности наблюдаем – это то, как одно явление следует за другим во времени, а не то, что одно явление является причиной или следствием другого.

Не то, чтоб структуры языка нет — она есть, но она следствие применение какой либо власти и подчинения. Власть дает ложные формы универсиализма. Освободившись каждый имеет свободу переделать этот произвол по другому — агент не только жертва применения норм на него. Под это еще вылезли «женщина тоже человек».

Под это еще вылезли «женщина тоже человек».

«Главной функцией власти является нормализация общества.» Власть в нашем обществе становится анонимной и неуловимой — это теперь не полиция/войны и даже не человек, это отформатированное мышление, которое распространяет свой формат.

Наука (как нацизм и коммунизм) это одна из историй. «there is no Big Story and its OK» — существуют и другие. Их подавляли, а людей по другому собирающих историю называли безумцами. Задача философов в постмодерне — показать «как легко мы соглашаемся с» какой-то информацией. Как мало мы о себе знаем: что лично я имею в виду под справедливостью, равенством, свободой, удовольствием?

В общем все дружно сказали «какая еще Истина, если всё так меняется». Мы можем как угодно выбрать центр, локальную истину, и все остальное сместить в периферию. Существующая на сегодня структура и выбор центра ничем не подкреплены — мы тоже так можем. Завтра они могут быть совсем другим. У нас нет гарантии точности наших структур. Вся ваша наука — большой произвол.

У нас нет гарантии точности наших структур. Вся ваша наука — большой произвол.

Ризома — фигура, в которой каждая точка связана с каждой иной точкой в беспорядочный клубок — противополагается базовой метафоре прежней философии – метафоре дерева. Теперь все «главные», нельзя выделить ни начала, ни конца, ни центра, ни центрирующего принципа («генетической оси»), ни единого кода.

По словам У. Эко, выстраивая мир романа «Имя розы» как «пространство догадки», он опирался именно на понятие ризомы.

Мир без единого правильно

Размышляя так мы попадаем в мир периферии со своими небольшими центрами. Так думал и Жан Лиотар, который решил что больше не может быть сценария жизни, правильного для всех (а были ли они?). Во всяком случае мы получаем прививку от «наша нация самая лучшая», «все должны жить в коммунизме», «я не гей», итд. Освенцим тогда не на шутку перепугал людей.

В постмодерне «задачей социальной политики становится не насильственная унификация множественности в единое «коллективное тело» социума и даже не поиск универсального языка для возможности диалога между ними, но сохранение именно этой разнородности. »

»

Мантра постмодернизма — «не наделять ни одну позицию господствующим статусом«. Ну вы помните про сомнения, да. Нет больше одной философии. (если изучали соционику, то это яркий пример как она развалилась на школы и трактования)

Наш мир — это мир разнообразного несогласия. Меньше власти — больше свободы.

Деррида: нам следовало бы подумать не о том, что слова означают, а сколько всего они могут означать. Вообще, он в отличии от Фуко считал, что «любой текст можно интерпретировать любым образом«. Плавающий центр — возникает то здесь, то там в зависимости от того как мы смотрим.

Если структуралисты пытались обнаружить во всех областях реальности устойчивые порядки (структуры и системы), то постструктуралисты подвергают критике само понятие “структура”. Вместо поиска “структур” они предлагают гибкие исследовательские стратегии, позволяющие избежать иерархического упорядочивания реальности.

Модернистское стремлении найти обоснование нашего знания или наших верований предложили заменить на понимание языковой игры, действующей в том или ином конкретно-историческом сообществе индивидов. Сколько что может означать — рассмотрение динамического процесса «означивания».

Сколько что может означать — рассмотрение динамического процесса «означивания».

ЧТО МЫСЛИТ ВМЕСТО МЕНЯ?

Познаем мир через язык, который историчен.

Интересны исследования не иерархии структуры, а самого процесса (де)структурирования. Суть упражнений в постмодернизме — переворачивание с ног на голову какой-то концепции после пересмотра какого-то её элемента (деконструкция).

Диффузия границ

Если мы можем произвольно выбирать центр, то и связи тоже. Идеи могут кочевать. То, за что в науке убивали — смешивание направлений, в постмодернизме это норма и интересное упражнение. И смешивание старого и нового.

Кстати, из всего еще следует, что и автора нет — «смерть автора«. Наравне можно использовать и свое и чужое. Вообще, с чего вы взяли что сейчас вы говорите свою мысль? Вы и я мы просто ретранслируем то, что уже есть. Не указывая и не осознавая источников.

Этот ваш фейсбук, копипаста и ироничные мемы — всё про это.

Всё можно скрестить со всем и посмотреть что получится. Фрагментарность. В литературе теперь возможна тотальная цитатность и интертекстуальность. В музыке диджеинг. Бесконечное перебирает уже существующего. Внести можно что угодно откуда угодно.

А еще если сама наука занималась приведением в строгое соответствие своих структур, то тут можно противоречить самому себе хоть в каждом предложении. Непоследовательные стыки что-то да и дадут. Кто его поймет что реальнее. Порядок может меняться.

Высокое и массовое искусство

Интересное следствие этого — мысль в статье «Пересекайте границу, засыпайте рвы», которая (как обычно сомнительно) считается манифестом постмодернизма. Статья была опубликована в журнале Плейбой и говорила о том, что пора прекратить делить искусство на элитарное и массовое. Мы можем коммуницировать высший смысл на языке плебеев.

Или другими словами — чё тебе впадло добавить еще и развлекательность для тех, кто не въезжает и живет в «обществе спектакля». Интеллектуал должен снизойти до толпы и слиться с ней, но при этом не затеряться. Массовая среда может быть весьма питательна поставляя свой сырой материал. Ты можешь придать какой тебе надо смысл этой смеси.

Интеллектуал должен снизойти до толпы и слиться с ней, но при этом не затеряться. Массовая среда может быть весьма питательна поставляя свой сырой материал. Ты можешь придать какой тебе надо смысл этой смеси.

Современный художник не работает в одной сфере, он может выражаться чем угодно где угодно для кого угодно.

Слоеность произведений — возможность делать так, чтоб при входе (чтении книги, просмотре фильма) из разных контекстов _ извлекался разный смысл. То есть этот ваш широкий зритель считает свое, интеллектуал свое, а любитель истории кино свое. С каждым у нас тут идет диалог. Ну и попробуйте так создавать искусство?

Постмодерн ярко поднялся с революцией 1968 во Франции. в 2010 году где-то в середине своего заката. Хотя спорно, кто-то говорит что он уже умер.

Эко-сознание и приятный дизайн (человечность технологий) некоторые называют следствием наступления постмодерна и его критике модерна. Теперь капитализм еще и старается сохранить окружающую среду, не быть таким эгоцентричным.

Почему происходит закат постмодерна? Одна из версий в том, что он помог нам войти в виртуальные реальности, говоря что реальность не реальна. Теперь же наоборот получается: не реальная реальность фейсбука (а не конкретный человек!) способна порождать и координировать революции затрагивающие многие страны. Теперь нереальность становится реальна. Мы постепенно входим в кризис нереального. Когда искусственный интеллект сможет отвечать как собеседник в чате вот будет разрыв мозгов.

Наука продукт модерна и в постмодерне хорошо развивается. Кое где (типо России) вообще мало научно-образованных людей. В Европе и США много людей учатся в школе, имеют одну специализацию, верят в что-то рациональное (обычно в эффективность и прогресс, в целенаправленность жизни). Конечно же при этом у них закрадываются сомнения, что что-то не так. Вот к этим сомнениям и обращается постмодернистское искусство.

Наука, школа и технология вместо освобождения масс наоборот привела к их стандартизации, упрощению и тем самым упрощает доминирование одних людей над другими. Притом тонкое доминирование через софт-идеологии. Через денежную систему и планирование. Через то, что не «должен делать», а «должен хотеть делать» — современные СМИ с рекламой они лезут уже в мотивацию. «Вы полюбите это покупать» В развитых странах ты должен наслаждаться своим подчинением.

С одной стороны вроде хорошо бороться против тираний и знающих «как правильно всем», с другой получается что таким подходом я знаю «как правильно всем». Так что некоторые философы двинулись в исследования микрополитики — создание арен для сбора участников творения нового словаря языка.

Автор изначально может понимать, что он «умер» и не относится так серьезно к своей/чужой хрене и копирайтам. Автор может «меняться с каждым предложением». Если все направления равны, права на Истину нет ни у кого, то можно использовать любые наработки, не заморачиваясь их идеологической или иной подоплекой. Все равно случайность выше его таланта. Да и существует куча людей в своих локальностях, которым его творение до одного места.

Хватить гоняться за фреймвораками как двигаться и расти к чему-то, который поддержит твою жизнь и гонку за этими пустыми ценностями. «Нет больше Истиного и это нормально».

Любимое занятие постмодерниста — оторвать что-нибудь от контекста, переворачивание с ног на голову какой-то концепции.

Ценность постмодерн искусства в балансировании — «не будьте такими серьезными«. Слишком много чего угодно не гуд. Если делаем богохульство, то не потому что художники не верят в Бога, а для того, чтоб показать на этих радикалов, которые безоговорочно верят. То же самое про боязнь геев. Короче если они троллятся и ведутся, то именно из-за серьезного отношения.

Произведение постмодернизма по своей сути представляет собой высмеивание, стеб — но не всегда явный. Иногда с очень покер-фейс.

Критика рациональности и модерна. Передача идеи «Нам только кажется что мир логичен и его можно описать«. «Отрицая модернистский поиск смысла в хаотическом мире, автор постмодернистского произведения избегает, нередко в игровой форме, саму возможность смысла, а его произведение часто является пародией этого поиска.» Пусть они сомневаются что это было. Сомнение это то результат, к которому можно стремится.

«Современным я буду называть такое искусство, которое использует свою «малую технику» для того чтобы представить «имеется нечто непредставимое» (Лиотар).

Интерес в опыте/проживании, а не в заключении/выводе. Часть искусства становиться процессуальным, импровизационным, сиюминутным. Событийность и телесность возрастает.

Направлениями

«Произведения искусства постмодернизма создается автором в расчете на то, что хоть кто-то найдет в нем хоть какой-нибудь смысл.» — но теперь многое не про смысл «понимать тут ровным счетом нечего».

Рисованные сериалы вроде Симпсонов, Футурамы и Сауз-парка — сущность постмодернистского стеба. Хотя чтоб их полностью собирать из отсылок надо жить в американском контексте. У нас же близко к этому троль «мистер Фримен».

Цитатность кино. Де Пальма тырил у Хичкока не просто ракурсы, а целые эпизоды, при этом, понятно, наполняя их другим смыслом. Линч и Тарантино сильный постмодернизм — кино при отсутствии кино. Тарантино понятен даже дебилам, а Линч непонятен никому.

Хорошо делать слои, фрагментацию и нелинейное повествование. История разбивается на части. Принято смешивать реальное и не реального. Разоблачения мира. Вот например кино Матрица — яркий пример. Или Начало. В таком искусстве люди превращаются в машины, в зомби, в мутантов. Инопланетяне, которые поселяются в чел.телах. Совершенно разные фантастические фильмы.

Возникновение жанра псевдодокументалистики. Фабуляция — изначально психологический термин, означающий смесь вымышленного с реальным (в речи и памяти).

В литературу вошел пастиш — вторичное произведение, являющее собой продолжение либо иную сюжетную версию первичного (авторского) с сохранением авторского стиля, персонажей, антуража, времени. Ремейк может быть такой, что мало кто узнает в нем оригинал. Притом может происходит самопорадирование.

Гессе «Степной волк», Уильям С. Берроуз «Голый завтрак«, Виктор Пелевин «Поколение П» и другие годные творения литературы. Ключи интерпретации не предполагаются, текст сделан не для выражения великого смысла. Это и ирония и присутствие.Карлос Кастанеда это еще то произведение. Даже не понятно было оно на самом деле.

Театр становится постдраматическим уходя от передачи смысла к проживанию присутствия, демонтажу прошлых произведений. Усиление роли импровизации и желание словить момент и настрой зрителя.«Лысая певица» Эжена Ионеско является, по сути, набором клише из учебника английского языка. Среди драматургов, работавших в конце XIX — начале XX века и повлиявших на эстетику постмодернизма, были швед Август Стриндберг, итальянец Луиджи Пиранделло и немецкий драматург и теоретик Бертольт Брехт.

Возникает акционизм и префоманс. Театр лучше всего может проотрицать время. Политический акционизм своими абсурдными выходками показывает на определенный перекос от баланса от свободы в обществе. Вроде выступления ПусиРает в церкви.

Постмодернизм в живописи – наличие готовой формы, художники заимствуют образы из классических традиций, но дают им новую интерпретацию. Комбинируют формы из разных стилей, иронизируя над миром, а так же оправдывая тем самым свою вторичность. Любая картина становится инсталляцией, так как она висит в каком-то пространстве на какой-то стене.

Вообще возрастает роль инсталляций — пространственных композиций, созданных из различных элементов и являющую собой художественное целое. Искусство может выходит из галерей и презентоваться в любых пространствах.

Музыка. Яркий пример — Army of Lovers. Порногейсадомазо описание религиозных сюжетов. Персонажи со специфической внешностью. Это было прям попсой — все смотрели. Певец при этом является социологом и занимается какой-то умной деятельностью, ездить по конференциям.

Со слов очевидцев у музыкантов kraftwerk иногда случались помешательства что они роботы/машины и не реальны. Использовали манекенов на обложке картины, на фотосессиях.

В архитектуре ушли от функциональных коробок и теперь опять можно смешивать всякое и украшательства излишнее добавлять. Интересный пример — Лас Вегас, где в миниатюре «процитированы» другие творения. Новые дома могут иметь причудливые гнутые формы. Или выносить коммуникации наружу.

(Visited 1 698 times, 1 visits today)

Лурк против сатанинского ЧСВ: badbeliver — LiveJournal

- Меньше ада — блог плохой христианки (badbeliver) wrote,

Меньше ада — блог плохой христианки

badbeliver

Меня это не может не волновать, потому что я — преданный луркофанат, и одним из величайших своих достижений считаю ссылку с Лурка на свою жежешечку.

Я недавно думала о том, что то мировоззрение победит в этом мире, которое невозможно будет затроллить на Лурке. Прямо вот так думала: «Надо прожить жизнь так, чтобы тебя невозможно было затроллить на Лурке».

Мне кажется, что всяким охранителям неймется прикрыть Лурк потому, что несмотря на троллинг, постмодернизм и деконструкцию, Лурк несет НЕЧТО утверждающее, и притом очень важное.

Лурк – как лакмусовая бумажка для фальши и пафоса. Поэтому он такое опасносте для существующего порядка вещей, в котором фальши и пафоса вагон и маленькая тележка. И эти вагон с тележкой явно сатанинские, потому что фальшь и пафос – главные качества сатаны: из-за обострения ЧСВ (гордыни) дьявол вылетел с небес, а мы – из рая, а про ложь известно, что «дьявол есть ложь и отец лжи».

Поэтому, как бы то ни было, Лурк победит, а от гонений только выиграет. Я гарантирую это.

Притча о блудном сыне как история человечества

…Действительно, Бог мешает людям наслаждаться жизнью. Бог говорит: «Не прелюбодействуй, не кради, чти отца и мать, жертвуй, милуй,…

МАТИЛЬДА: БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ

(с). Александр Сергеевич Продолжая размышления о грядущем сериале. Со стороны человека нецерковного выглядит так, что даже если бы кто стоял…

КАЗЕННОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Автор: Василий Бурандасов Источник «Немного собственных наблюдений о том, какое место в современной России занимает православие, только…

Photo

Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

Дэвид Фостер Уоллес, «Бесконечная шутка» (Infinite jest)

Почти два килограмма слов.

Что не требует усилий — не заслуживает усилий.

На протяжении 2-х лет я таскал в своем рюкзаке почти два килограмма слов — у этих килограммов есть название: «Infinite Jest» [1*]. Конечно, у меня была и электронная версия, но с ней дела шли очень плохо — читать «Бесконечную шутку» с экрана, это как пытаться рассмотреть «Гернику» Пикассо сквозь замочную скважину. Поэтому я и приобрел бумажный вариант — дабы иметь возможность помечать героев разноцветными закладками (так хозяева цепляют на своих собак светящиеся ошейники, чтобы не потерять их в темноте), делать выписки на полях, ну, и — швырять книгу в стену всякий раз, когда потеряю связь с текстом. То есть — довольно часто.

—-

[1*] FN: строго говоря, книга весит 1450 грамм, но я сильно округлил в большую сторону, чтобы добавить фразе ритма, а тексту — драматизма; извините.

—-

На протяжении 2-х лет я таскал в своем рюкзаке почти два килограмма слов. Это довольно тяжело, учитывая, что и без них мой рюкзак под завязку набит барахлом. Барахла было больше чем слов, но слова — тяжелее. Они всегда тяжелее. Особенно если речь идет о книге, которую ты никак не можешь добить. Как там говорят? Ничто не мучает сильнее, чем неоконченное дело.

Правильно говорят.

Но я перефразирую: сильнее неоконченного дела могут мучить только боли в спине, вызванные тяжестью неоконченного дела.

Почти два килограмма слов в моем рюкзаке — это было тяжело еще и потому, что я никак не мог от них избавиться. В какой-то момент я решил, что буду всегда и везде носить эту книгу с собой, пока не дочитаю. Это решение хорошо сказалось на скорости чтения, и плохо — на позвоночнике (мои межпозвоночные диски передают тебе привет, Уоллес; они тебя ненавидят).

Знакомые видели «талмуд» и спрашивали:

— Почему ты так хочешь прочитать эту книгу?

Ответ был один (он всегда один):

— Потому что она существует.

вот так выглядит мой экземпляр «Шутки…» Каждый цвет привязан к одному из главных героев. Ближе к концу нужда в них просто пропала, поэтому во второй половине книги их меньше.

***

Неподготовленный читатель, пробежав глазами по ключевым точкам биографии Уоллеса, будет (вероятно) очень удивлен, увидев в самом конце запись о самоубийстве. И правда — краткий пересказ жизни ДФУ выглядит так, словно речь идет о самом удачливом писателе двадцатого века.

Ребенок из профессорской семьи (Отец — философ, профессор Иллинойского университета. Мать — преподаватель английского языка, профессор Паркленд-колледжа в Шампейне), выросший в стенах дома с огромной библиотекой. Мальчишка, чьи родители перед сном читали «Улисса» Джойса (!). Сложно придумать более подходящие условия для будущего гения. И дальше — все в таком же духе: круглый отличник, медалист, но не просто очкарик с книгами наперевес, нет, он еще и успешный, подающий надежды теннисист.

Потом — университет, и снова фамилия «Уоллес» неизменно в первой строчке в списках успеваемости. Специалист по Витгенштейну, он пишет дипломную работу, которая (под воздействием книг Пинчона) постепенно перерастает в первый роман The broom of the system («Метла системы») [2*]

—

[2*] У названия здесь двойное дно. Во-первых, в самой книге идея «метлы» обыгрывается как логическая/языковая задача в стиле Витгенштейна, а во-вторых: «метла» — семейная шутка Уоллесов: бабушка Дэвида пыталась убедить его есть больше яблок, и ее главный аргумент звучал так: «Come on, it’s the broom of the system» («ну же, это метла системы» — здесь имеется в виду, что яблочная клетчатка прочищает ЖКТ).

—

И — невероятное везение — первый роман ДФУ тут же покупают, и не кто-нибудь, а нью-йоркское издательство Viking Press.

Литературный успех, в 25 лет. Книга выходит довольно большим тиражом, ее неплохо раскупают, критики сравнивают вундеркинда с Пинчоном (и не напрасно: «Метла системы», по сути оммаж «Лоту 49», Пинчон-лайт, с аппендиксом в виде отсылок к Витгенштейну).

Дальше — затишье длиной в несколько лет, проблемы с алкоголем и наркотиками, поиск собственного голоса и попытка исчерпать все приемы пост-модерна в сборнике «Girl with Curious Hair» («Девушка с любопытными волосами»).

1996-й год, второй роман, и снова успех. На этот раз — оглушительный, как грохот проезжающего поезда. В 34 года.

«Бесконечную шутку» еще за год до выхода в прессе называли шедевром, the Great American Novel, а автора — гением (что, кстати, очень нервировало ДФУ: «а что если я не гений? Что тогда? Что если книга выйдет, и все скажут, что она дерьмовая? Как вы будете выкручиваться?» — спрашивал он у редактора по телефону). Среди редакторов издательства «Литтл, Браун» о размерах книги ходили легенды — больше полумиллиона слов! 1000 страниц мелким шрифтом. [3*] Роман, впитавший в себя все тревоги поколения.

—-

[3*] Есть известная байка (скорее всего правдивая): когда менеджеры издательства «Литтл, Браун» собрались на совещание, посвященное грядущему изданию «Шутки», директор на полном серьезе спросил: «скажите, а кто-нибудь вообще прочитал эту книгу дальше 70-й страницы?». Руку поднял только редактор Уоллеса Майкл Питч.

——

Варианты обложки «Шутки…», созданные фанатами.

—-

И вот — книга в магазинах. Критики напуганы — но не самим текстом, а его размерами [4*]. Все признавали мастерство автора, его огромный интеллект и потрясающую эрудицию, но почти никто ничего не мог сказать по существу. А что тут скажешь? 1079 страниц мелким шрифтом, рваный нарратив и безумный монтаж, вечные сноски и сноски на сноски и сноски на сноски на сноски (всего 388 штук), полное отсутствие хронологии, теннис, наркотики, политика, сатира, конспирология, математика (Уоллес умудрился вставить в роман доказательство теоремы средних значений; и даже игру придумал на основе этой теоремы). Единодушны критики были только в одном: эта книга способна свести вас с ума.

—-

[4*] Сам Уоллес относился к реакции критиков с юмором. Вот, например, фрагмент из интервью 1996 года:

Уоллес: Вы прочли книгу?

Журналист: У меня пока не было возможности, но наш рецензент только что закончил ее читать.

Уоллес: Снимаю перед ним шляпу. Скажите ему, что «Экседрин» лучше всего помогает при переутомлении глаз.

—-

Реакция со стороны читателей была более однозначной и красноречивой — толпы и толпы людей приходили на публичные чтения. Люди стояли в огромных очередях, чтобы увидеть/послушать его. Не читатели — фанаты. Дэвид Фостер Уоллес, очкарик, вундеркинд и специалист по Витгенштейну, в одночасье стал рок-звездой от литературы.

Во многом этому способствовали его а) молодость б) внешний вид и в) манера общения.

ДФУ не занимался мистификациями, не напускал туману в свое прошлое, не эпатировал, не заигрывал с публикой и не прятался на отдаленном ранчо. И этим он сильно отличался многих других культовых американских писателей — он был, что называется, свой. Американская молодежь девяностых нашла себе нового кумира — гений, которому едва исполнилось 34. В 1996 году «Бесконечная шутка» стала бестселлером (феноменальный результат для книги объемом в пол миллиона слов и весом в 1.5 килограмма). Истерия вокруг его персоны достигла таких масштабов, что ему приходилось каждую неделю менять номер телефона, потому что читатели (т.е. фанаты) каждый день звонили ему, чтобы обсудить роман. Его собственные студенты раз в год устраивали «день Уоллеса», одевались как он — банданы, рваные джинсы, ботинки с висящими шнурками.

И дальше — только вверх. В 1998-м году ДФУ получает стипендию Мак-Артура (так называемую премию гениев). С годами интерес к его «Бесконечной шутке» не утихает, наоборот — книга неплохо продается, ее постоянно допечатывают, о ней пишут диссертации, выходят путеводители по роману, фанаты открывают сайт Wallacewiki, куда выкладывают свои версии того, что значит концовка «Шутки» (на данный момент существует четыре «канонические» равновероятные интерпретации концовки романа).

Постепенно ДФУ, вопреки своей воле, становится медиа-персоной. «Шутка» заполняет нишу идеального романа «обо всем», он попадает во все возможные хипстерские и гиковские списки обязательного чтения, а его имя и название романа начинают мелькать в телевизоре в качестве отсылок и аллюзий [5*].

——

[5*] И да, у Уоллеса, как и у Пинчона и Геймана, есть камео в «Симпсонах».

——

Приходят нулевые, среди фанатов активно ходят слухи, что ДФУ уже много лет работает над еще одним монструозным романом — романом о скуке («Бледный король», неокончен, опубликован посмертно в 2011 году).

И вдруг — самоубийство. Дэвид Фостер Уоллес — вундеркинд, «рок-звезда» американской литературы — повесился в патио собственного дома 12 сентября 2008-го года.

***

На этом — в 2008-м году — обрывалась его довольно краткая биография. В ней не было ни слова о том, что писатель всю жизнь страдал от биполярного расстройства и еще в молодости пытался покончить с собой; а так же — ни слова о том, что именно первая попытка самоубийства стала, пожалуй, отправной точкой для написания «Бесконечной шутки».

В октябре 1988 года 27-летний Дэвид Уоллес проходил курс лечения депрессии. Таблетки не давали результатов, и однажды ночью он просто съел упаковку снотворного, Ресторила. Его откачали, и так он (уже во второй раз) попал в психиатрическую клинику, где пережил несколько сеансов шоковой терапии. Электрошок повредил его кратковременную память. Повредил настолько, что иногда во время обеда он растерянно смотрел на тарелку и спрашивал: «а как определить, какую рыбную палочку взять первой?»

Лечение помогло, но ненадолго — спустя год, в ноябре 1989-го он снова вернулся в больничную палату (он сам позвонил другу и попросил отвезти его в клинику, потому что боялся, что «навредит себе»). И, как пишет Д.Т.Макс, эти четыре недели ноября полностью изменили жизнь писателя. Именно там, посещая собрания анонимных наркоманов, он почувствовал, что постепенно находит внутреннее равновесие. На собрания он ходил с блокнотом и ручкой, сидел в углу и старательно записывал все, что говорили другие пациенты. Эти записки, конспекты исповедей наркоманов, людей с поврежденной психикой, позже станут частью романа, Infinite jest, романа, работа над которым поможет Уоллесу выйти из депрессии и — войти в историю.

***

Главное, что нужно знать, открывая роман Уоллеса: автор не собирается вас развлекать. Словосочетание «бесконечная шутка» здесь — в некотором роде оксюморон; в том смысле, что под обложкой вас, помимо прочего, ждет рассказ о том, что любое веселье конечно. И конец у него невеселый. В черновике роман назывался более красноречиво — «Failed entertainment» («Неудавшееся развлечение») (издатель отказался публиковать книгу под таким заголовком, видимо, не желая давать критикам лишний повод для упражнений в остроумии).

Первые 200 страниц книги — это (на первый взгляд) хаотично смонтированная нарезка сцен, описаний и диалогов, из которых решительно нихрена не понятно. Знаете, бывает так: заходишь в кинозал через час после начала сеанса, и потом весь фильм дергаешь соседа за рукав: «А это кто? А это? А зачем он ест плесень? Почему этот орел в Сомбреро? И кто такой Марат, черт побери?»

Это звучит (и выглядит) нелепо: на всех литературных курсах будущих прозаиков учат тому, как важно правильно начать, как важно завладеть вниманием читателя. Уоллес же (который сам всю жизнь преподавал литературное мастерство) поступает с точностью до наоборот. Он пишет текст, в котором первые двести-триста страниц героев нужно помечать закладками, чтобы не потерять их в темноте воображения.

Вся первая часть романа — своего рода фильтр. Растягивая вступление, делая его невыносимым, автор словно пытается отсеять лишних. И в то же время такой подход придает названию (и всему тексту в целом) дополнительное ироническое (или, скорее, пост-ироническое, учитывая изначальное название, источник цитаты и направление мысли автора) измерение: ведь «Infinite jest» — это книга о том, какой разрушительной силой обладает наша тяга к удовольствию.

Сюжет или типа того

«Бесконечная шутка» — очень густонаселенный роман; и все же в этой сложносочиненной конструкции видна четкая система, два главных ядра, две локации — Энфилдская Теннисная Академия и реабилитационная клиника «Эннет Хаус». Действие по большей части замкнуто на двух героях: один — Гарольд «Гал» Инканденца, юноша с выдающимися лингвистическими способностями и, кроме того, подающий надежды теннисист; и Дональд «Дон» Гейтли, сидящий на димедроле грабитель, угодивший в клинику реабилитации.

Архитектурно текст довольно симметричен: первый герой, Гал, медленно скатывается в наркозависимость и — дальше — в безумие; второй же, Дон, наоборот, отчаянно борется со своими демонами, ходит на встречи Анонимных Алкоголиков, пытается очистить кровь и разум от стимулирующих препаратов. На протяжении всего романа два героя как бы уравновешивают замысел автора: один постепенно теряет ясность, второй — ищет способ ее обрести.

На этот внутренний смысловой/сюжетный каркас Уоллес навинчивает и многие другие свои дополнительные научно-фантастические и анти-утопические замыслы. Он переносит действие в недалекое будущее (для нас с вами — уже в прошлое (примерно 2008-2011 годы)). Общество потребления в этом «будущем» продало все — абсолютно все — даже календарь; годы теперь субсидируются корпорациями; т.е. вместо номера каждый год носит название фирмы, оплатившей «рекламное место»: и мы имеем «Год мусорных пакетов «Глэд», «Год одноразового нижнего белья для взрослых» и т.д..

Безумие творится не только в календаре: политики тоже окончательно поехали умом. В этой версии будущего США, Канада и Мексика объединились в единое государство OСАН (Организация Северо-Американских Наций), и на гербе там теперь — орел, в сомбреро, в одной лапе он сжимает кленовый лист, а в другой — чистящие средства (символизируя тем самым крайнюю степень ипохондрии президента). Канада превратилась в свалку ядерных отходов и в рассадник сепаратистов.

И вот — все эти странные, причудливые и никак не связанные между собой сюжетные ходы Уоллес все же скручивает вместе с помощью сквозного элемента/макгаффина: речь идет о смертоносном фильме — визуальном эквиваленте атомной бомбы. Фильм называется «Бесконечна шутка», и зрители при его просмотре в буквальном смысле умирают от веселья/хохота. Попытки отыскать или хотя бы отследить перемещения последнего сохранившегося картриджа с фильмом в итоге задевают почти всех героев и добавляют в и без того запутанный сюжет еще больше шуму, истерии и по-настоящему безумного веселья.

——

Варианты гербов ОСАН (В оригинале ONAN (Organization of North American Nations)), нарисованные фанатами книги

——

Уоллес, чудо памяти

В одной из своих книг (в «Коротких интервью…») ДФУ заигрывал с метафорой пчелы: «Чтобы замереть, пчела должна двигаться очень быстро». Сама эта идея завораживала его: чтобы остановиться, просто зависнуть в воздухе, над цветком, пчеле нужно затратить в разы больше энергии, чем при полете.

Эта метафора отлично подходит для описания стиля письма самого Уоллеса. Один из критиков очень метко назвал его «noticing machine». Вся его проза — череда бесконечных, многостраничных, невротических перечислений/описаний. В обычной жизни, когда мы смотрим на предмет/на человека, мы фиксируем только то, что важно (по нашему мнению): парикмахер смотрит на прическу, стоматолог — на состояние зубов, портной — на одежду.

В случае с Уоллесом все иначе.

У Борхеса есть рассказ «Фунес, чудо памяти». Вот как рассказчик описывает главного героя:

«Мы с одного взгляда видим три рюмки на столе, Фунес видел все лозы, листья и ягоды на виноградном кусте. Он знал формы южных облаков на рассвете тридцатого апреля тысяча восемьсот восемьдесят второго года и мог мысленно сравнить их с прожилками на книжных листах из испанской бумажной массы, на которые взглянул один раз, и с узором пены под веслом на Рио-Негро в канун сражения под Кебрачо».

Точно такое же впечатление производит проза Уоллеса. Он, как тот самый Фунес, фиксирует все сразу: движение, мурашки на коже, вздох, шрам на ключице, трещину на асфальте, ворсинки на ковре, поры на носу, капли конденсата на стакане с водой в жаркий день, пигментные пятна на внешней стороне ладони, засохший секрет коньюктивы в уголке глаза, — воображение Уоллеса всегда стоит в режиме «макросьемки» (или «фотоувеличения»), в его книгах есть описание варикозных вен на ногах незнакомки длиною в три абзаца и описание зевка — длиною в два. Ему никогда не бывает достаточно одной метафоры — он слишком жаден, он выжимает из каждого предмета весь образный потенциал. И потому многие сцены в «Бесконечной шутке» кажутся многословными и избыточными, и у читателя может возникнуть ощущение, что книга никуда не движется, что время как будто замедлилось/застыло, и автор уже на протяжении трех страниц разглядывает одну и ту же мысль, как муху в янтаре, подсвечивая ее с разных ракурсов, — литературный Плюшкин, коллекционер мелочей, ДФУ тащит в свою книгу все, что попадется под руку, — он поглощен этим навязчивым желанием все вокруг понять и систематизировать, и он пожертвовал динамикой текста в угоду своей любви к детализации/фиксации мира; на самом деле, если вы прислушаетесь к прозе Уоллеса, то почувствуете — каждый образ здесь прописан так тщательно, что буквально жужжит от скрытой в нем энергии. Как пчела, которая машет крыльями так быстро, что их не видно.

Но если их не видно — это не значит, что их нет.

Пост-ирония судьбы

И все же дело здесь вовсе не в насыщенности прозы. В истории литературы «Бесконечная шутка» останется по другой причине. Ведь своим романом ДФУ открыл новое направление в американской литературе. Его magnum opus — это вызов. Вызов всей постмодернистской литературе, с ее сарказмом и цинизмом. С ее отказом от поиска смысла. Дэвид Фостер Уоллес — первый американский писатель, объявивший войну иронии («Ирония — это птица, полюбившая свою клетку »), и «Шутка…» — его манифест, попытка найти новый ориентир; и в то же время — упрек писателям старшего поколения. Еще в 1995 году в своем эссе, посвященном биографии Достоевского, ДФУ писал:

«[эта книга]… побуждает нас спросить самих себя, почему мы требуем от нашего искусства иронической дистанции от глубоких убеждений или предельных вопросов, так что современные писатели должны либо шутить над ними, либо прикрываться формальными трюками, вроде интертекстуальных цитат или неуместных сопоставлений, помечая реально важные вещи звездочками и уводя их в сноски, как какие-нибудь мультивалентные остраняющие завитушки и тому подобную херню».

Именно эта идея — призыв к искренности (то, что потом назовут постиронией или «новой искренностью») — стала скрепляющим раствором «Бесконечной шутки», именно она сделала ее одним из самых важных романов своего времени, а ее автора — национальным достоянием. Ирония, по Уоллесу, как анестезия [***], в малых количествах она действительно помогает притупить боль реальности и сохранить душевное/эстетическое равновесие, но стоит чуть превысить дозу — и получается постмодернизм, а дальше — чистое шутовство.