Постмодернизм это что: Постмодернизм | это… Что такое Постмодернизм?

Постмодернизм | это… Что такое Постмодернизм?

У этого термина существуют и другие значения, см. Постмодернизм (значения).

Постмодерни́зм (фр. postmodernisme — после модернизма[1]) — термин, обозначающий структурно сходные явления в мировой общественной жизни и культуре второй половины XX века[2]: он употребляется как для характеристики постнеклассического типа философствования, так и для комплекса стилей в художественном искусстве. Постмодерн — состояние современной культуры, включающее в себя своеобразную философскую позицию, до-постмодернистское искусство, а также массовую культуру этой эпохи[3][4].

Содержание

|

История термина

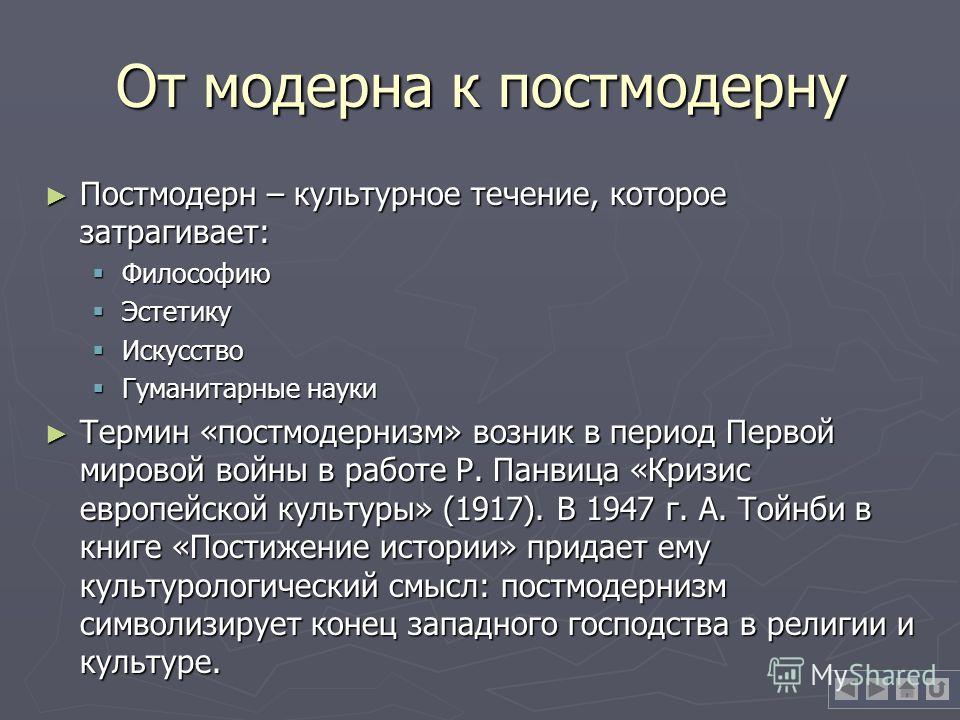

В начале ХХ века классический тип мышления эпохи модерна меняется на неклассический, а в конце века — на постнеклассический. Для фиксирования ментальной специфики новой эпохи, которая кардинально отличалась от предшествующей, требуется новый термин. Современное состояние науки, культуры и общества в целом в 70-е годы прошлого века было охарактеризовано Ж.-Ф. Лиотаром как «состояние постмодерна». Зарождение постмодерна проходило в 60-70-е гг. ХХ века, оно связано и логически вытекает из процессов эпохи модерна как реакция на кризис её идей, а также на так называемую «смерть» супероснований: Бога (Ницше), автора (Барт), человека (гуманитарности).

Для фиксирования ментальной специфики новой эпохи, которая кардинально отличалась от предшествующей, требуется новый термин. Современное состояние науки, культуры и общества в целом в 70-е годы прошлого века было охарактеризовано Ж.-Ф. Лиотаром как «состояние постмодерна». Зарождение постмодерна проходило в 60-70-е гг. ХХ века, оно связано и логически вытекает из процессов эпохи модерна как реакция на кризис её идей, а также на так называемую «смерть» супероснований: Бога (Ницше), автора (Барт), человека (гуманитарности).

Термин появляется в период Первой мировой войны в работе Р. Панвица «Кризис европейской культуры» (1917). В 1934 году в своей книге «Антология испанской и латиноамериканской поэзии» литературовед Ф. де Онис применяет его для обозначения реакции на модернизм. В 1947 году Арнольд Тойнби в книге «Постижение истории» придаёт постмодернизму культурологический смысл: постмодернизм символизирует конец западного господства в религии и культуре[5].

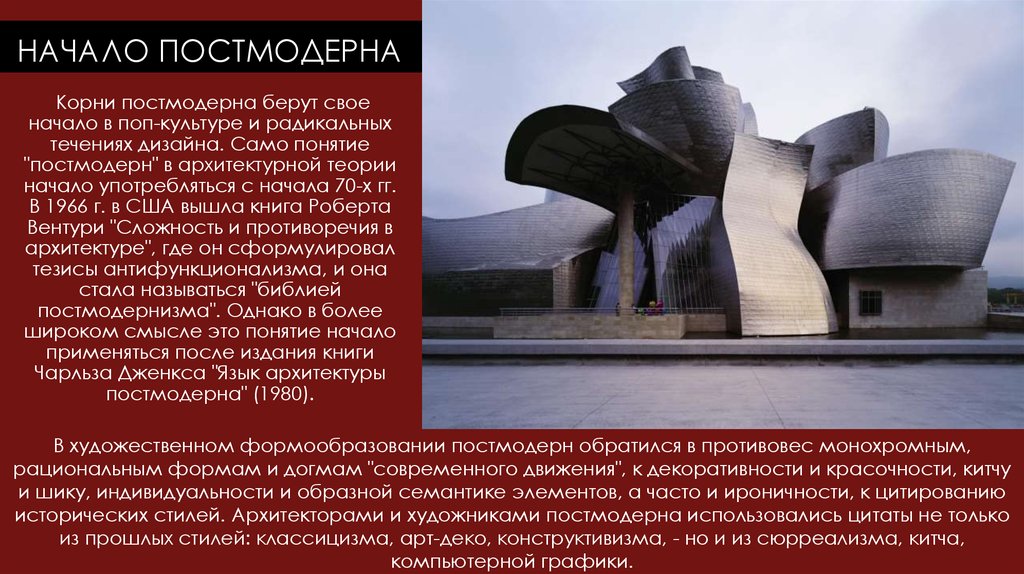

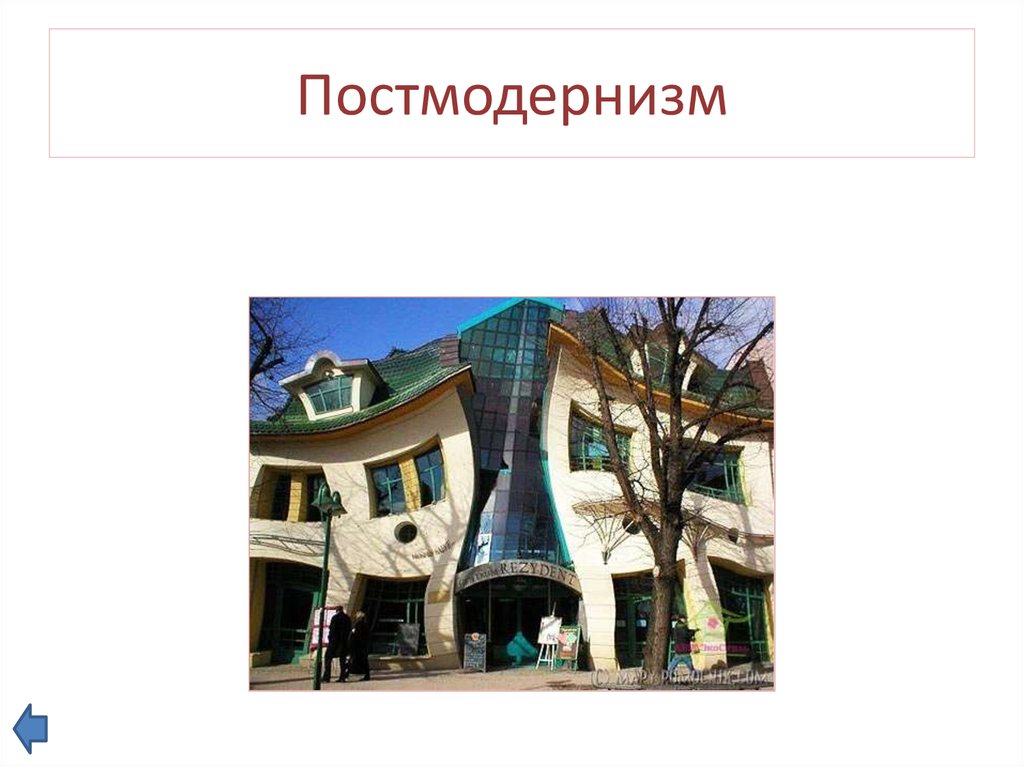

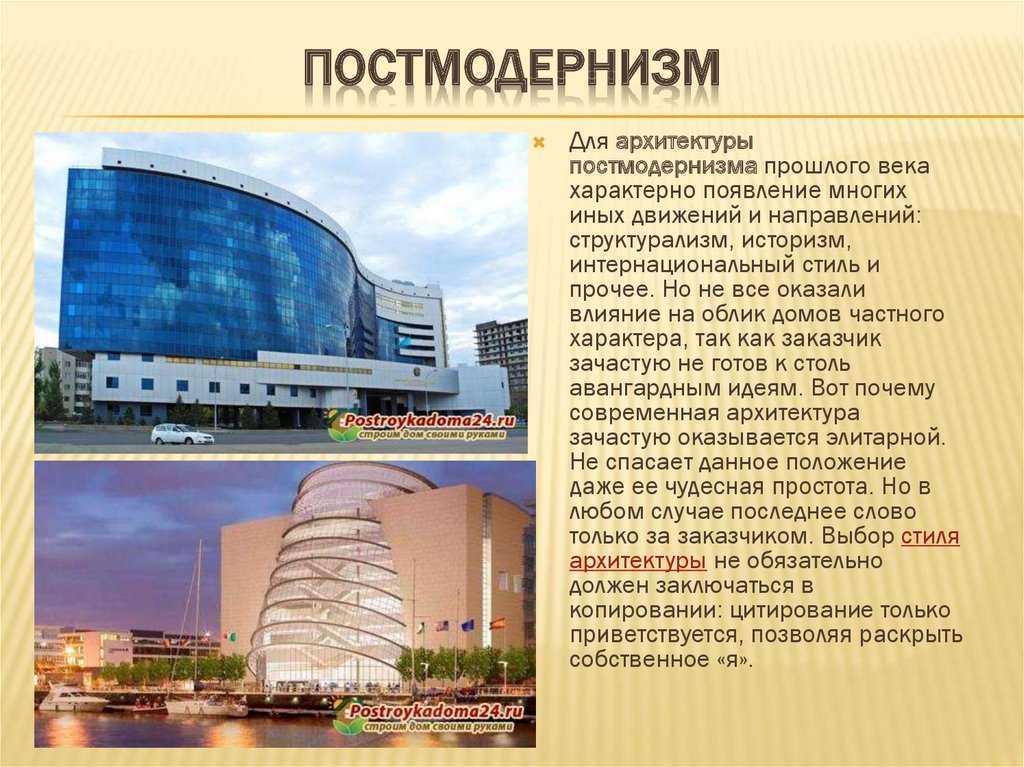

Объявленным «началом» постмодернизма считают статью Лесли Фидлера, 1969, «Пересекайте границу, засыпайте рвы», демонстративно опубликованную в журнале Playboy. Американский теолог Харви Кокс в своих работах начала 70-х годов, посвящённых проблемам религии в Латинской Америке, широко пользуется понятием «постмодернистская теология». Однако популярность термин «постмодернизм» обрёл благодаря Чарльзу Дженксу. В книге «Язык архитектуры постмодернизма» он отмечал, что хотя само это слово и применялось в американской литературной критике 60—70-х годов для обозначения ультрамодернистских литературных экспериментов, автор придал ему принципиально иной смысл. Постмодернизм означал отход от экстремизма и нигилизма неоавангарда, частичный возврат к традициям, акцент на коммуникативной роли архитектуры. Обосновывая свой антирационализм, антифункционализм и антиконструктивизм в подходе к архитектуре, Ч. Дженкс настаивал на первичности в ней создания эстетизированного артефакта[5]. Впоследствии происходит расширение содержания этого понятия с первоначально узкого определения новых тенденций в американской архитектуре и нового течения во французской философии (Ж.

Американский теолог Харви Кокс в своих работах начала 70-х годов, посвящённых проблемам религии в Латинской Америке, широко пользуется понятием «постмодернистская теология». Однако популярность термин «постмодернизм» обрёл благодаря Чарльзу Дженксу. В книге «Язык архитектуры постмодернизма» он отмечал, что хотя само это слово и применялось в американской литературной критике 60—70-х годов для обозначения ультрамодернистских литературных экспериментов, автор придал ему принципиально иной смысл. Постмодернизм означал отход от экстремизма и нигилизма неоавангарда, частичный возврат к традициям, акцент на коммуникативной роли архитектуры. Обосновывая свой антирационализм, антифункционализм и антиконструктивизм в подходе к архитектуре, Ч. Дженкс настаивал на первичности в ней создания эстетизированного артефакта[5]. Впоследствии происходит расширение содержания этого понятия с первоначально узкого определения новых тенденций в американской архитектуре и нового течения во французской философии (Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар) до определения, охватывающего начавшиеся в 60—70 годы процессы во всех областях культуры, включая феминистское и антирасистское движения.

Деррида, Ж.-Ф. Лиотар) до определения, охватывающего начавшиеся в 60—70 годы процессы во всех областях культуры, включая феминистское и антирасистское движения.

Основные трактовки понятия

Постмодернизм в философии

Жан Франсуа Лиотар

Жан Бодрийяр

Юлия Кристева

В настоящее время существует ряд взаимодополняющих концепций постмодернизма как феномена культуры, которые подчас носят взаимоисключающий характер[6]:

- Юрген Хабермас, Дениел Белл и Зигмунт Бауман трактуют постмодернизм как итог политики и идеологии неоконсерватизма, для которого характерен эстетический эклектизм, фетишизация предметов потребления и другие отличительные черты постиндустриального общества.

- В трактовке Умберто Эко постмодернизм в широком понимании — это механизм смены одной культурной эпохи другой, который всякий раз приходит на смену авангардизму (модернизму) («Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности»[7]).

- Постмодернизм — общий культурный знаменатель второй половины XX века, уникальный период, в основе которого лежит специфическая парадигмальная установка на восприятие мира в качестве хаоса — «постмодернистская чувствительность» (В. Вельш, И. Хассан, Ж.-Ф. Лиотар).

- Постмодернизм — самостоятельное направление в искусстве (художественный стиль), означающий радикальный разрыв с парадигмой модернизма (Г. Хоффман, Р. Кунов).

- По мнению же X. Летена и С.Сулеймена, постмодернизма как целостного художественного явления не существует. Можно говорить о нём как о переоценке постулатов модернизма, но сама постмодернистская реакция рассматривается ими как миф.

- Постмодернизм — эпоха, пришедшая на смену европейскому Новому времени, одной из характерных черт которого была вера в прогресс и всемогущество разума. Надлом ценностной системы Нового времени (модерна) произошёл в период Первой мировой войны. В результате этого европоцентристская картина мира уступила место глобальному полицентризму (Х.

Отличие постмодернизма от модернизма

Возникший как антитеза модернизму, открытому для понимания лишь немногим[8], постмодернизм, облекая всё в игровую форму, нивелирует расстояние между массовым и элитарным потребителем, низводя элиту в массы (гламур). Модернизм — это экстремистское отрицание мира Модерна (с его позитивизмом и сциентизмом), а постмодернизм — это не-экстремистское отрицание все того же Модерна. Отличие постмодернизма от модернизма состоит в следующем:

| Сравнительная таблица по Ихабу Хасану; перевод приводится (выборочно) по: Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология. — М.: Академический проект, 2004. — С. 394-395. (англ.)русск. | |

|---|---|

| модернизм | постмодернизм |

| Форма (конъюнктивная, закрытая) | Антиформа (дизъюнктивная, открытая) |

| Цель, намерение | Игра |

| План | Случай |

| Иерархия | Анархия |

| Мастерство/логос | Исчерпанность/молчание |

| Произведение искусства/завершенная работа | Процесс/перфоманс/хэппенинг |

| Дистанция | Участие |

| Созидание/порождение целостности/синтез | Деструкция/деконструкция/антисинтез |

| Присутствие | Отсутствие |

| Центрирование | Дисперсия |

| Жанр/границы | Текст/интертекст |

| Семантика | Риторика |

| Парадигма | синтагма |

| Метафора | метонимия |

| Отбор | Комбинация |

| Корни/глубина | Ризома/поверхность |

| Интерпретация/прочитывание | Контринтерпретация/неверное прочтение |

| Обозначаемое | Обозначающий (субъект) |

| Читаемое | Написуемое |

| Нарратив/большая история | Антинарратив/малая история |

| Код мастерства | Индивидуальные особенности |

| Симптом | Желание |

| Тип | Мутация |

| Генитальность/фалличность | Полиморфизм/андрогенность |

| Паранойя | Шизофрения |

| Порождение/причина | Отличие-различие/след |

| Бог-Отец | Святой дух |

| Метафизика | Ирония |

| Определённость | Неопределённость |

| Трансцендентность | Имманентность |

| Сравнительная таблица по Брайнину-Пассеку[9] | |

|---|---|

| модернизм | постмодернизм |

| Скандальность | Конформизм |

| Антимещанский пафос | Отсутствие пафоса |

| Эмоциональное отрицание предшествущего | Деловое использование предшествующего |

| Первичность как позиция | Вторичность как позиция |

| Оценочность в самоназвании: «Мы — новое» | Безоценочность в самоназвании: «Мы — всё» |

| Декларируемая элитарность | Недекларируемая демократичность |

| Преобладание идеального над материальным | Коммерческий успех |

| Вера в высокое искусство | Антиутопичность |

| Фактическая культурная преемственность | Отказ от предыдущей культурной парадигмы |

| Отчётливость границы искусство-неискусство | Всё может называться искусством |

Постмодернизм в философии

В философии постмодернизма отмечается сближение её не с наукой, а с искусством. Таким образом, философская мысль оказывается не только в зоне маргинальности по отношению к науке, но и в состоянии индивидуалистического хаоса концепций, подходов, типов рефлексии, какое наблюдается и в художественной культуре конца ХХ века. В философии, так же как и в культуре в целом, действуют механизмы деконструкции, ведущие к распаду философской системности, философские концепции сближаются с «литературными дискуссиями» и «лингвистическими играми», преобладает «нестрогое мышление». Декларируется «новая философия», которая «в принципе отрицает возможность достоверности и объективности…, такие понятия как „справедливость“ или „правота“ утрачивают свое значение…»[10]. Поэтому постмодернизм определяется как маргинальный китчевый философский дискурс с характерной антирациональностью.

Таким образом, философская мысль оказывается не только в зоне маргинальности по отношению к науке, но и в состоянии индивидуалистического хаоса концепций, подходов, типов рефлексии, какое наблюдается и в художественной культуре конца ХХ века. В философии, так же как и в культуре в целом, действуют механизмы деконструкции, ведущие к распаду философской системности, философские концепции сближаются с «литературными дискуссиями» и «лингвистическими играми», преобладает «нестрогое мышление». Декларируется «новая философия», которая «в принципе отрицает возможность достоверности и объективности…, такие понятия как „справедливость“ или „правота“ утрачивают свое значение…»[10]. Поэтому постмодернизм определяется как маргинальный китчевый философский дискурс с характерной антирациональностью.

Так, словно иллюстрируя гегелевское понимание диалектики как закона развития, великие завоевания культуры превращаются в свою противоположность. Состояние утраты ценностных ориентиров воспринимается теоретиками постмодернизма позитивно. «Вечные ценности» — это тоталитарные и параноидальные идефиксы, которые препятствуют творческой реализации. Истинный идеал постмодернистов — это хаос, именуемый Делёзом хаосмосом, первоначальное состояние неупорядоченности, состояние нескованных возможностей. В мире царствует два начала: шизоидное начало творческого становления и параноидальное начало удушающего порядка.

«Вечные ценности» — это тоталитарные и параноидальные идефиксы, которые препятствуют творческой реализации. Истинный идеал постмодернистов — это хаос, именуемый Делёзом хаосмосом, первоначальное состояние неупорядоченности, состояние нескованных возможностей. В мире царствует два начала: шизоидное начало творческого становления и параноидальное начало удушающего порядка.

При этом постмодернисты утверждают идею «смерти автора», вслед за Фуко и Бартом. Любое подобие порядка нуждается в немедленной деконструкции — освобождении смысла, путем инверсии базовых идеологических понятий, которыми проникнута вся культура. Философия искусства постмодернизма не предполагает никакого соглашения между концепциями, где каждый философский дискурс имеет право на существование и где объявлена война против тоталитаризма любого дискурса. Таким образом осуществляется трансгрессия постмодернизма как переход к новым идеологиям на современном этапе. Однако можно предполагать, что состояние хаоса устоится рано или поздно в систему нового уровня и есть все основания рассчитывать на то, что будущее философии определится ее способностью обобщить и осмыслить накапливаемый научный и культурный опыт.

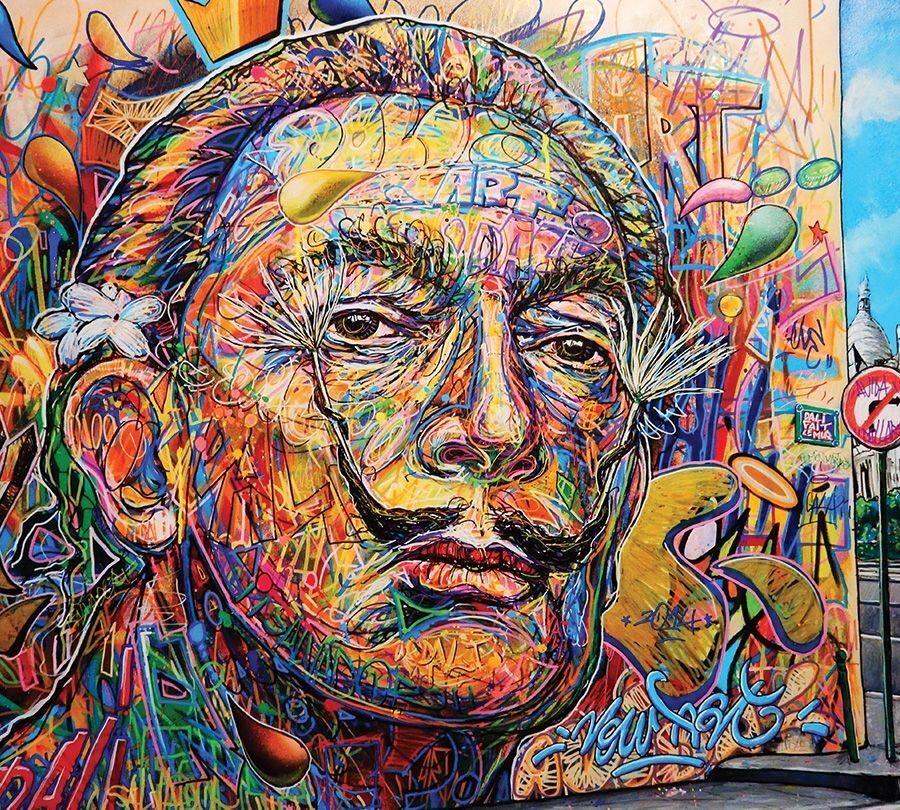

Постмодернизм в искусстве

Постмодернизм в искусстве

«Щенок» Джеффа Кунса

«The Painter Prince» (художник — Paul Salvator Goldengreen)

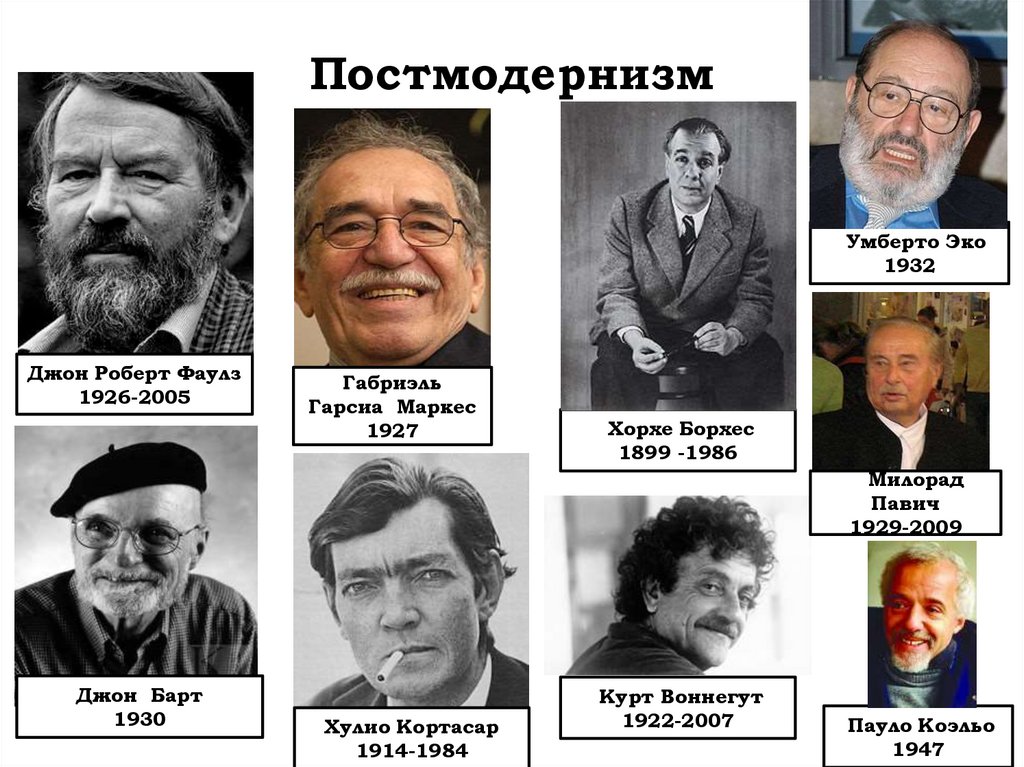

Умберто Эко — яркий представитель постмодернизма в литературе

Роберт Раушенберг, «Велосипеды», Берлин, Германия, 1998

В настоящее время уже можно говорить о постмодернизме как о сложившемся стиле искусства со своими типологическими признаками.

Использование готовых форм — основополагающий признак такого искусства. Происхождение этих готовых форм не имеет принципиального значения: от утилитарных предметов быта, выброшенных на помойку или купленных в магазине, до шедевров мирового искусства (всё равно, палеолитического ли, позднеавангардистского ли). Ситуация художественного заимствования вплоть до симуляции заимствования, римейк, реинтерпретация, лоскутность и тиражирование, дописывание от себя классических произведений, добавившаяся в конце 80—90-х годов к этим характеристическим чертам «новая сентиментальность», — вот содержание искусства эпохи постмодерна.

По сути дела, постмодернизм обращается к готовому, прошлому, уже состоявшемуся с целью восполнить недостаток собственного содержания. Постмодерн демонстрирует свою крайнюю традиционность и противопоставляет себя нетрадиционному искусству авангарда. «Художник наших дней — это не производитель, а апроприатор(присвоитель)… со времен Дюшана мы знаем, что современный художник не производит, а отбирает, комбинирует, переносит и размещает на новом месте… Культурная инновация осуществляется сегодня как приспособление культурной традиции к новым жизненным обстоятельствам, новым технологиям презентации и дистрибуции, или новым стереотипам восприятия» (Б. Гройс).

Эпоха постмодерна опровергает казавшиеся ещё недавно незыблемыми постулаты о том, что «…традиция исчерпала себя и что искусство должно искать другую форму» (Ортега-и-Гассет) — демонстрацией в нынешнем искусстве эклектики любых форм традиции, ортодоксии и авангарда. «Цитирование, симуляция, ре-апроприация — все это не просто термины современного искусства, но его сущность», — (Ж. Бодрийяр).

Бодрийяр).

При этом в постмодерне слегка видоизменяется заимствованный материал, а чаще извлекается из естественного окружения или контекста, и помещается в новую или несвойственную ему область. В этом состоит его глубокая маргинальность. Любая бытовая или художественная форма, в первую очередь, есть «…для него только источник стройматериала» (В. Брайнин-Пассек). Эффектные произведения Мерсада Бербера с включениями копированных фрагментов полотен Ренессанса и барокко, электронная музыка, представляющая собой сплошной поток соединённых «ди-джейскими сводками» готовых музыкальных фрагментов, композиции Луизы Буржуа из стульев и дверных полотен, Ленин и Микки Маус в произведении соц-арта — все это типичные проявления повседневной реальности постмодернистского искусства.

Постмодерн в общем и целом не признает пафоса, он иронизирует над окружающим миром или над самим собой, тем самым спасая себя от пошлости и оправдывая свою исконную вторичность.

Ирония — ещё один типологический признак культуры постмодерна. Авангардистской установке на новизну противопоставлено устремление включить в современное искусство весь мировой художественный опыт способом ироничного цитирования. Возможность свободно манипулировать любыми готовыми формами, а также художественными стилями прошлого в ироническом ключе, обращение ко вневременным сюжетам и вечным темам, еще недавно немыслимое в искусстве авангарда, позволяет акцентировать внимание на их аномальном состоянии в современном мире. Отмечается сходство постмодернизма не только с массовой культурой и китчем. Гораздо более обосновано заметное в постмодернизме повторение эксперимента соцреализма, который доказал плодотворность использования, синтеза опыта лучшей мировой художественной традиции.

Авангардистской установке на новизну противопоставлено устремление включить в современное искусство весь мировой художественный опыт способом ироничного цитирования. Возможность свободно манипулировать любыми готовыми формами, а также художественными стилями прошлого в ироническом ключе, обращение ко вневременным сюжетам и вечным темам, еще недавно немыслимое в искусстве авангарда, позволяет акцентировать внимание на их аномальном состоянии в современном мире. Отмечается сходство постмодернизма не только с массовой культурой и китчем. Гораздо более обосновано заметное в постмодернизме повторение эксперимента соцреализма, который доказал плодотворность использования, синтеза опыта лучшей мировой художественной традиции.

Таким образом, постмодерн наследует из соцреализма синтетичность или синкретизм — как типологический признак. Причем, если в соцреалистическом синтезе различных стилей сохраняется их идентичность, чистота признаков, раздельность, то в постмодернизме можно видеть сплав, буквальное сращение различных признаков, приемов, особенностей различных стилей, представляющих новую авторскую форму. Это очень характерно для постмодернизма: его новизна — это сплав старого, прежнего, уже бывшего в употреблении, использованного в новом маргинальном контексте. Для любой постмодернистской практики (кино, литература, архитектура или иные виды искусства) характерны исторические аллюзии.

Это очень характерно для постмодернизма: его новизна — это сплав старого, прежнего, уже бывшего в употреблении, использованного в новом маргинальном контексте. Для любой постмодернистской практики (кино, литература, архитектура или иные виды искусства) характерны исторические аллюзии.

Критика постмодернизма носит тотальный характер (несмотря на то, что постмодернизм отрицает любую тотальность) и принадлежит как сторонникам современного искусства, так и его неприятелям. Уже заявлено о смерти постмодернизма (подобные эпатирующие высказывания после Р. Барта, провозгласившего «смерть автора», постепенно принимают вид расхожего штампа), постмодернизм получил характеристику культуры second hand.

Принято считать, что в постмодерне нет ничего нового (Гройс), это культура без собственного содержания (Кривцун) и потому использующая как строительный материал все какие угодно предшествующие наработки (Брайнин-Пассек), а значит синтетическая и больше всего по структуре похожая на соцреализм (Эпштейн) и, следовательно, глубоко традиционная, исходящая из положения, что «искусство всегда одно, меняются лишь отдельные приемы и средства выражения» (Турчин).

Принимая во многом обоснованную критику такого культурного феномена, как постмодернизм, стоит отметить его обнадеживающие качества. Постмодернизм реабилитирует предшествующую художественную традицию, а вместе с этим и реализм, академизм, классику, активно шельмуемые на протяжении всего ХХ века. Постмодернизм доказывает свою жизненность, помогая воссоединению прошлого культуры с ее настоящим.

Отрицая шовинизм и нигилизм авангарда, разнообразие форм, используемых постмодернизмом, подтверждает его готовность к общению, диалогу, к достижению консенсуса с любой культурой, и отрицает любую тотальность в искусстве, что несомненно должно улучшить психологический и творческий климат в обществе и будет способствовать развитию адекватных эпохе форм искусства, благодаря которым «…станут видимы и далекие созвездия будущих культур» (Ф. Ницше).

Примечания

- ↑ http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/c/ce/1010713.htm?text=&stpar1=1.1.1

- ↑ Дианова В.

М. Постмодернизм как феномен культуры

М. Постмодернизм как феномен культуры - ↑ Новый философский словарь. Постмодернизм. — Мн.: Современный литератор, 2007. — С. 425.

- ↑ Постмодернизм. Энциклопедия

- ↑ 1 2 Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. — С.132

- ↑ Усовская Э. А. Постмодернизм в культуре XX века: учебное пособие для вузов. — Минск, 2003. — С. 4-5.

- ↑ Эко У. Заметки на полях «Имени розы».

- ↑ Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература; Флинта; 2002. — 608 с.; 5-89349-108-4

- ↑ В.Брайнин-Пассек. О постмодернизме, кризисе восприятия и новой классике. // Новый мир искусства. — Санкт-Петербург, ноябрь 2002.

- ↑ Брайсон В. Политическая теория феминизма. — М.: Идея-пресс, 2001. — С. 12

См. также

- Постмодернизм в литературе

- Постмодернизм в музыке

- Пост-постмодернизм

Литература

- Работы классиков постмодернизма

- Лиотар, Ж.

Ф. Состояние постмодерна = La condition postmoderne / Шмако Н.А. (пер.) с фр.. — СПб.: Алетейя, 1998. — 160 с. — (Gallicinium). — 2000 экз. — ISBN 5-89329-107-7

Ф. Состояние постмодерна = La condition postmoderne / Шмако Н.А. (пер.) с фр.. — СПб.: Алетейя, 1998. — 160 с. — (Gallicinium). — 2000 экз. — ISBN 5-89329-107-7

- Изучение постмодернизма

- На русском языке

- Алейник Р. М. Образ человека во французской постмодернистской литературе // Спектр антропологических учений. — М.: ИФ РАН, 2006. — с. 199—214.

- Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. — СПб., 2007.

- Берг М. Ю. Литературократия (Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе). — Москва: Новое литературное обозрение, 2000.

- Ильин, И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. — М.: Интрада, 1998.

- Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. — СПб.: Алетейя, 2000. — 347 с. — (Gallicinium). — 1600 экз. — ISBN 5-89329-237-5

- Можейко М. А. Становление теории нелинейных динамик в современной культуре: сравнительный анализ синергетической и постмодернистской парадигмы.

— Минск, 1999.

— Минск, 1999. - Постмодернизм: приближение к антимиру (Статья С. Е. Юркова из сборника «Эстетика в интерпарадигмальном пространстве: перспективы нового века. Материалы научной конференции 10 октября 2001 года», Серия Symposium, выпуск 16.

- Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. — Москва: Флинта, 1999.

- Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна / Перев. с англ. А. Костиковой и Д. Кралечкина. Предисловие С. П. Капицы — М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. — 248 с.

- На иностранных языках

- Stanley Trachtenberg, Ed. The Postmodern Moment. A Handbook of Contemporary Innovation in the Arts. — Westport-London., 1985.

- Энциклопедии

- Постмодернизм: Энциклопедия / Грицанов А.А., Можейко М.А.. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом; Яндекс, 2001; 2006. — 1040 с. — (Мир энциклопедий).

Ссылки

- Архитектура постмодернизма на Здания.

ру

ру - Бизеев А. Ю. Переход и переходность в культуре постмодерна. Философствование постмодернизма и современная культура // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». — 2009. — № 4 — Культурология.

- Болдачев А. В. Дряхлый папик постмодерна — Философский памфлет

- Воронцова Т. И. «Письма» Джона Барта как постмодернистский роман

- Хазин М. Л. Постмодерн — реальность или фантазия? — Постмодерн в экономике

Постмодернизм | это… Что такое Постмодернизм?

У этого термина существуют и другие значения, см. Постмодернизм (значения).

Постмодерни́зм (фр. postmodernisme — после модернизма[1]) — термин, обозначающий структурно сходные явления в мировой общественной жизни и культуре второй половины XX века[2]: он употребляется как для характеристики постнеклассического типа философствования, так и для комплекса стилей в художественном искусстве. Постмодерн — состояние современной культуры, включающее в себя своеобразную философскую позицию, до-постмодернистское искусство, а также массовую культуру этой эпохи[3][4].

Постмодерн — состояние современной культуры, включающее в себя своеобразную философскую позицию, до-постмодернистское искусство, а также массовую культуру этой эпохи[3][4].

Содержание

|

История термина

В начале ХХ века классический тип мышления эпохи модерна меняется на неклассический, а в конце века — на постнеклассический. Для фиксирования ментальной специфики новой эпохи, которая кардинально отличалась от предшествующей, требуется новый термин. Современное состояние науки, культуры и общества в целом в 70-е годы прошлого века было охарактеризовано Ж.-Ф. Лиотаром как «состояние постмодерна». Зарождение постмодерна проходило в 60-70-е гг. ХХ века, оно связано и логически вытекает из процессов эпохи модерна как реакция на кризис её идей, а также на так называемую «смерть» супероснований: Бога (Ницше), автора (Барт), человека (гуманитарности).

ХХ века, оно связано и логически вытекает из процессов эпохи модерна как реакция на кризис её идей, а также на так называемую «смерть» супероснований: Бога (Ницше), автора (Барт), человека (гуманитарности).

Термин появляется в период Первой мировой войны в работе Р. Панвица «Кризис европейской культуры» (1917). В 1934 году в своей книге «Антология испанской и латиноамериканской поэзии» литературовед Ф. де Онис применяет его для обозначения реакции на модернизм. В 1947 году Арнольд Тойнби в книге «Постижение истории» придаёт постмодернизму культурологический смысл: постмодернизм символизирует конец западного господства в религии и культуре[5].

Объявленным «началом» постмодернизма считают статью Лесли Фидлера, 1969, «Пересекайте границу, засыпайте рвы», демонстративно опубликованную в журнале Playboy. Американский теолог Харви Кокс в своих работах начала 70-х годов, посвящённых проблемам религии в Латинской Америке, широко пользуется понятием «постмодернистская теология». Однако популярность термин «постмодернизм» обрёл благодаря Чарльзу Дженксу. В книге «Язык архитектуры постмодернизма» он отмечал, что хотя само это слово и применялось в американской литературной критике 60—70-х годов для обозначения ультрамодернистских литературных экспериментов, автор придал ему принципиально иной смысл. Постмодернизм означал отход от экстремизма и нигилизма неоавангарда, частичный возврат к традициям, акцент на коммуникативной роли архитектуры. Обосновывая свой антирационализм, антифункционализм и антиконструктивизм в подходе к архитектуре, Ч. Дженкс настаивал на первичности в ней создания эстетизированного артефакта[5]. Впоследствии происходит расширение содержания этого понятия с первоначально узкого определения новых тенденций в американской архитектуре и нового течения во французской философии (Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар) до определения, охватывающего начавшиеся в 60—70 годы процессы во всех областях культуры, включая феминистское и антирасистское движения.

Однако популярность термин «постмодернизм» обрёл благодаря Чарльзу Дженксу. В книге «Язык архитектуры постмодернизма» он отмечал, что хотя само это слово и применялось в американской литературной критике 60—70-х годов для обозначения ультрамодернистских литературных экспериментов, автор придал ему принципиально иной смысл. Постмодернизм означал отход от экстремизма и нигилизма неоавангарда, частичный возврат к традициям, акцент на коммуникативной роли архитектуры. Обосновывая свой антирационализм, антифункционализм и антиконструктивизм в подходе к архитектуре, Ч. Дженкс настаивал на первичности в ней создания эстетизированного артефакта[5]. Впоследствии происходит расширение содержания этого понятия с первоначально узкого определения новых тенденций в американской архитектуре и нового течения во французской философии (Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар) до определения, охватывающего начавшиеся в 60—70 годы процессы во всех областях культуры, включая феминистское и антирасистское движения.

Основные трактовки понятия

Постмодернизм в философии

Жан Франсуа Лиотар

Жан Бодрийяр

Юлия Кристева

В настоящее время существует ряд взаимодополняющих концепций постмодернизма как феномена культуры, которые подчас носят взаимоисключающий характер[6]:

- Юрген Хабермас, Дениел Белл и Зигмунт Бауман трактуют постмодернизм как итог политики и идеологии неоконсерватизма, для которого характерен эстетический эклектизм, фетишизация предметов потребления и другие отличительные черты постиндустриального общества.

- В трактовке Умберто Эко постмодернизм в широком понимании — это механизм смены одной культурной эпохи другой, который всякий раз приходит на смену авангардизму (модернизму) («Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности»[7]).

- Постмодернизм — общий культурный знаменатель второй половины XX века, уникальный период, в основе которого лежит специфическая парадигмальная установка на восприятие мира в качестве хаоса — «постмодернистская чувствительность» (В.

Вельш, И. Хассан, Ж.-Ф. Лиотар).

Вельш, И. Хассан, Ж.-Ф. Лиотар). - Постмодернизм — самостоятельное направление в искусстве (художественный стиль), означающий радикальный разрыв с парадигмой модернизма (Г. Хоффман, Р. Кунов).

- По мнению же X. Летена и С.Сулеймена, постмодернизма как целостного художественного явления не существует. Можно говорить о нём как о переоценке постулатов модернизма, но сама постмодернистская реакция рассматривается ими как миф.

- Постмодернизм — эпоха, пришедшая на смену европейскому Новому времени, одной из характерных черт которого была вера в прогресс и всемогущество разума. Надлом ценностной системы Нового времени (модерна) произошёл в период Первой мировой войны. В результате этого европоцентристская картина мира уступила место глобальному полицентризму (Х. Кюнг), модернистская вера в разум уступила место интерпретативному мышлению (Р. Тарнас (en)).

Отличие постмодернизма от модернизма

Возникший как антитеза модернизму, открытому для понимания лишь немногим[8], постмодернизм, облекая всё в игровую форму, нивелирует расстояние между массовым и элитарным потребителем, низводя элиту в массы (гламур). Модернизм — это экстремистское отрицание мира Модерна (с его позитивизмом и сциентизмом), а постмодернизм — это не-экстремистское отрицание все того же Модерна. Отличие постмодернизма от модернизма состоит в следующем:

Модернизм — это экстремистское отрицание мира Модерна (с его позитивизмом и сциентизмом), а постмодернизм — это не-экстремистское отрицание все того же Модерна. Отличие постмодернизма от модернизма состоит в следующем:

| Сравнительная таблица по Ихабу Хасану; перевод приводится (выборочно) по: Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология. — М.: Академический проект, 2004. — С. 394-395. (англ.)русск. | |

|---|---|

| модернизм | постмодернизм |

| Форма (конъюнктивная, закрытая) | Антиформа (дизъюнктивная, открытая) |

| Цель, намерение | Игра |

| План | Случай |

| Иерархия | Анархия |

| Мастерство/логос | Исчерпанность/молчание |

| Произведение искусства/завершенная работа | Процесс/перфоманс/хэппенинг |

| Дистанция | Участие |

| Созидание/порождение целостности/синтез | Деструкция/деконструкция/антисинтез |

| Присутствие | Отсутствие |

| Центрирование | Дисперсия |

| Жанр/границы | Текст/интертекст |

| Семантика | Риторика |

| Парадигма | синтагма |

| Метафора | метонимия |

| Отбор | Комбинация |

| Корни/глубина | Ризома/поверхность |

| Интерпретация/прочитывание | Контринтерпретация/неверное прочтение |

| Обозначаемое | Обозначающий (субъект) |

| Читаемое | Написуемое |

| Нарратив/большая история | Антинарратив/малая история |

| Код мастерства | Индивидуальные особенности |

| Симптом | Желание |

| Тип | Мутация |

| Генитальность/фалличность | Полиморфизм/андрогенность |

| Паранойя | Шизофрения |

| Порождение/причина | Отличие-различие/след |

| Бог-Отец | Святой дух |

| Метафизика | Ирония |

| Определённость | Неопределённость |

| Трансцендентность | Имманентность |

| Сравнительная таблица по Брайнину-Пассеку[9] | |

|---|---|

| модернизм | постмодернизм |

| Скандальность | Конформизм |

| Антимещанский пафос | Отсутствие пафоса |

| Эмоциональное отрицание предшествущего | Деловое использование предшествующего |

| Первичность как позиция | Вторичность как позиция |

| Оценочность в самоназвании: «Мы — новое» | Безоценочность в самоназвании: «Мы — всё» |

| Декларируемая элитарность | Недекларируемая демократичность |

| Преобладание идеального над материальным | Коммерческий успех |

| Вера в высокое искусство | Антиутопичность |

| Фактическая культурная преемственность | Отказ от предыдущей культурной парадигмы |

| Отчётливость границы искусство-неискусство | Всё может называться искусством |

Постмодернизм в философии

В философии постмодернизма отмечается сближение её не с наукой, а с искусством. Таким образом, философская мысль оказывается не только в зоне маргинальности по отношению к науке, но и в состоянии индивидуалистического хаоса концепций, подходов, типов рефлексии, какое наблюдается и в художественной культуре конца ХХ века. В философии, так же как и в культуре в целом, действуют механизмы деконструкции, ведущие к распаду философской системности, философские концепции сближаются с «литературными дискуссиями» и «лингвистическими играми», преобладает «нестрогое мышление». Декларируется «новая философия», которая «в принципе отрицает возможность достоверности и объективности…, такие понятия как „справедливость“ или „правота“ утрачивают свое значение…»[10]. Поэтому постмодернизм определяется как маргинальный китчевый философский дискурс с характерной антирациональностью.

Таким образом, философская мысль оказывается не только в зоне маргинальности по отношению к науке, но и в состоянии индивидуалистического хаоса концепций, подходов, типов рефлексии, какое наблюдается и в художественной культуре конца ХХ века. В философии, так же как и в культуре в целом, действуют механизмы деконструкции, ведущие к распаду философской системности, философские концепции сближаются с «литературными дискуссиями» и «лингвистическими играми», преобладает «нестрогое мышление». Декларируется «новая философия», которая «в принципе отрицает возможность достоверности и объективности…, такие понятия как „справедливость“ или „правота“ утрачивают свое значение…»[10]. Поэтому постмодернизм определяется как маргинальный китчевый философский дискурс с характерной антирациональностью.

Так, словно иллюстрируя гегелевское понимание диалектики как закона развития, великие завоевания культуры превращаются в свою противоположность. Состояние утраты ценностных ориентиров воспринимается теоретиками постмодернизма позитивно. «Вечные ценности» — это тоталитарные и параноидальные идефиксы, которые препятствуют творческой реализации. Истинный идеал постмодернистов — это хаос, именуемый Делёзом хаосмосом, первоначальное состояние неупорядоченности, состояние нескованных возможностей. В мире царствует два начала: шизоидное начало творческого становления и параноидальное начало удушающего порядка.

«Вечные ценности» — это тоталитарные и параноидальные идефиксы, которые препятствуют творческой реализации. Истинный идеал постмодернистов — это хаос, именуемый Делёзом хаосмосом, первоначальное состояние неупорядоченности, состояние нескованных возможностей. В мире царствует два начала: шизоидное начало творческого становления и параноидальное начало удушающего порядка.

При этом постмодернисты утверждают идею «смерти автора», вслед за Фуко и Бартом. Любое подобие порядка нуждается в немедленной деконструкции — освобождении смысла, путем инверсии базовых идеологических понятий, которыми проникнута вся культура. Философия искусства постмодернизма не предполагает никакого соглашения между концепциями, где каждый философский дискурс имеет право на существование и где объявлена война против тоталитаризма любого дискурса. Таким образом осуществляется трансгрессия постмодернизма как переход к новым идеологиям на современном этапе. Однако можно предполагать, что состояние хаоса устоится рано или поздно в систему нового уровня и есть все основания рассчитывать на то, что будущее философии определится ее способностью обобщить и осмыслить накапливаемый научный и культурный опыт.

Постмодернизм в искусстве

Постмодернизм в искусстве

«Щенок» Джеффа Кунса

«The Painter Prince» (художник — Paul Salvator Goldengreen)

Умберто Эко — яркий представитель постмодернизма в литературе

Роберт Раушенберг, «Велосипеды», Берлин, Германия, 1998

В настоящее время уже можно говорить о постмодернизме как о сложившемся стиле искусства со своими типологическими признаками.

Использование готовых форм — основополагающий признак такого искусства. Происхождение этих готовых форм не имеет принципиального значения: от утилитарных предметов быта, выброшенных на помойку или купленных в магазине, до шедевров мирового искусства (всё равно, палеолитического ли, позднеавангардистского ли). Ситуация художественного заимствования вплоть до симуляции заимствования, римейк, реинтерпретация, лоскутность и тиражирование, дописывание от себя классических произведений, добавившаяся в конце 80—90-х годов к этим характеристическим чертам «новая сентиментальность», — вот содержание искусства эпохи постмодерна.

По сути дела, постмодернизм обращается к готовому, прошлому, уже состоявшемуся с целью восполнить недостаток собственного содержания. Постмодерн демонстрирует свою крайнюю традиционность и противопоставляет себя нетрадиционному искусству авангарда. «Художник наших дней — это не производитель, а апроприатор(присвоитель)… со времен Дюшана мы знаем, что современный художник не производит, а отбирает, комбинирует, переносит и размещает на новом месте… Культурная инновация осуществляется сегодня как приспособление культурной традиции к новым жизненным обстоятельствам, новым технологиям презентации и дистрибуции, или новым стереотипам восприятия» (Б. Гройс).

Эпоха постмодерна опровергает казавшиеся ещё недавно незыблемыми постулаты о том, что «…традиция исчерпала себя и что искусство должно искать другую форму» (Ортега-и-Гассет) — демонстрацией в нынешнем искусстве эклектики любых форм традиции, ортодоксии и авангарда. «Цитирование, симуляция, ре-апроприация — все это не просто термины современного искусства, но его сущность», — (Ж. Бодрийяр).

Бодрийяр).

При этом в постмодерне слегка видоизменяется заимствованный материал, а чаще извлекается из естественного окружения или контекста, и помещается в новую или несвойственную ему область. В этом состоит его глубокая маргинальность. Любая бытовая или художественная форма, в первую очередь, есть «…для него только источник стройматериала» (В. Брайнин-Пассек). Эффектные произведения Мерсада Бербера с включениями копированных фрагментов полотен Ренессанса и барокко, электронная музыка, представляющая собой сплошной поток соединённых «ди-джейскими сводками» готовых музыкальных фрагментов, композиции Луизы Буржуа из стульев и дверных полотен, Ленин и Микки Маус в произведении соц-арта — все это типичные проявления повседневной реальности постмодернистского искусства.

Постмодерн в общем и целом не признает пафоса, он иронизирует над окружающим миром или над самим собой, тем самым спасая себя от пошлости и оправдывая свою исконную вторичность.

Ирония — ещё один типологический признак культуры постмодерна. Авангардистской установке на новизну противопоставлено устремление включить в современное искусство весь мировой художественный опыт способом ироничного цитирования. Возможность свободно манипулировать любыми готовыми формами, а также художественными стилями прошлого в ироническом ключе, обращение ко вневременным сюжетам и вечным темам, еще недавно немыслимое в искусстве авангарда, позволяет акцентировать внимание на их аномальном состоянии в современном мире. Отмечается сходство постмодернизма не только с массовой культурой и китчем. Гораздо более обосновано заметное в постмодернизме повторение эксперимента соцреализма, который доказал плодотворность использования, синтеза опыта лучшей мировой художественной традиции.

Авангардистской установке на новизну противопоставлено устремление включить в современное искусство весь мировой художественный опыт способом ироничного цитирования. Возможность свободно манипулировать любыми готовыми формами, а также художественными стилями прошлого в ироническом ключе, обращение ко вневременным сюжетам и вечным темам, еще недавно немыслимое в искусстве авангарда, позволяет акцентировать внимание на их аномальном состоянии в современном мире. Отмечается сходство постмодернизма не только с массовой культурой и китчем. Гораздо более обосновано заметное в постмодернизме повторение эксперимента соцреализма, который доказал плодотворность использования, синтеза опыта лучшей мировой художественной традиции.

Таким образом, постмодерн наследует из соцреализма синтетичность или синкретизм — как типологический признак. Причем, если в соцреалистическом синтезе различных стилей сохраняется их идентичность, чистота признаков, раздельность, то в постмодернизме можно видеть сплав, буквальное сращение различных признаков, приемов, особенностей различных стилей, представляющих новую авторскую форму. Это очень характерно для постмодернизма: его новизна — это сплав старого, прежнего, уже бывшего в употреблении, использованного в новом маргинальном контексте. Для любой постмодернистской практики (кино, литература, архитектура или иные виды искусства) характерны исторические аллюзии.

Это очень характерно для постмодернизма: его новизна — это сплав старого, прежнего, уже бывшего в употреблении, использованного в новом маргинальном контексте. Для любой постмодернистской практики (кино, литература, архитектура или иные виды искусства) характерны исторические аллюзии.

Критика постмодернизма носит тотальный характер (несмотря на то, что постмодернизм отрицает любую тотальность) и принадлежит как сторонникам современного искусства, так и его неприятелям. Уже заявлено о смерти постмодернизма (подобные эпатирующие высказывания после Р. Барта, провозгласившего «смерть автора», постепенно принимают вид расхожего штампа), постмодернизм получил характеристику культуры second hand.

Принято считать, что в постмодерне нет ничего нового (Гройс), это культура без собственного содержания (Кривцун) и потому использующая как строительный материал все какие угодно предшествующие наработки (Брайнин-Пассек), а значит синтетическая и больше всего по структуре похожая на соцреализм (Эпштейн) и, следовательно, глубоко традиционная, исходящая из положения, что «искусство всегда одно, меняются лишь отдельные приемы и средства выражения» (Турчин).

Принимая во многом обоснованную критику такого культурного феномена, как постмодернизм, стоит отметить его обнадеживающие качества. Постмодернизм реабилитирует предшествующую художественную традицию, а вместе с этим и реализм, академизм, классику, активно шельмуемые на протяжении всего ХХ века. Постмодернизм доказывает свою жизненность, помогая воссоединению прошлого культуры с ее настоящим.

Отрицая шовинизм и нигилизм авангарда, разнообразие форм, используемых постмодернизмом, подтверждает его готовность к общению, диалогу, к достижению консенсуса с любой культурой, и отрицает любую тотальность в искусстве, что несомненно должно улучшить психологический и творческий климат в обществе и будет способствовать развитию адекватных эпохе форм искусства, благодаря которым «…станут видимы и далекие созвездия будущих культур» (Ф. Ницше).

Примечания

- ↑ http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/c/ce/1010713.htm?text=&stpar1=1.1.1

- ↑ Дианова В.

М. Постмодернизм как феномен культуры

М. Постмодернизм как феномен культуры - ↑ Новый философский словарь. Постмодернизм. — Мн.: Современный литератор, 2007. — С. 425.

- ↑ Постмодернизм. Энциклопедия

- ↑ 1 2 Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. — С.132

- ↑ Усовская Э. А. Постмодернизм в культуре XX века: учебное пособие для вузов. — Минск, 2003. — С. 4-5.

- ↑ Эко У. Заметки на полях «Имени розы».

- ↑ Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература; Флинта; 2002. — 608 с.; 5-89349-108-4

- ↑ В.Брайнин-Пассек. О постмодернизме, кризисе восприятия и новой классике. // Новый мир искусства. — Санкт-Петербург, ноябрь 2002.

- ↑ Брайсон В. Политическая теория феминизма. — М.: Идея-пресс, 2001. — С. 12

См. также

- Постмодернизм в литературе

- Постмодернизм в музыке

- Пост-постмодернизм

Литература

- Работы классиков постмодернизма

- Лиотар, Ж.

Ф. Состояние постмодерна = La condition postmoderne / Шмако Н.А. (пер.) с фр.. — СПб.: Алетейя, 1998. — 160 с. — (Gallicinium). — 2000 экз. — ISBN 5-89329-107-7

Ф. Состояние постмодерна = La condition postmoderne / Шмако Н.А. (пер.) с фр.. — СПб.: Алетейя, 1998. — 160 с. — (Gallicinium). — 2000 экз. — ISBN 5-89329-107-7

- Изучение постмодернизма

- На русском языке

- Алейник Р. М. Образ человека во французской постмодернистской литературе // Спектр антропологических учений. — М.: ИФ РАН, 2006. — с. 199—214.

- Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. — СПб., 2007.

- Берг М. Ю. Литературократия (Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе). — Москва: Новое литературное обозрение, 2000.

- Ильин, И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. — М.: Интрада, 1998.

- Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. — СПб.: Алетейя, 2000. — 347 с. — (Gallicinium). — 1600 экз. — ISBN 5-89329-237-5

- Можейко М. А. Становление теории нелинейных динамик в современной культуре: сравнительный анализ синергетической и постмодернистской парадигмы.

— Минск, 1999.

— Минск, 1999. - Постмодернизм: приближение к антимиру (Статья С. Е. Юркова из сборника «Эстетика в интерпарадигмальном пространстве: перспективы нового века. Материалы научной конференции 10 октября 2001 года», Серия Symposium, выпуск 16.

- Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. — Москва: Флинта, 1999.

- Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна / Перев. с англ. А. Костиковой и Д. Кралечкина. Предисловие С. П. Капицы — М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. — 248 с.

- На иностранных языках

- Stanley Trachtenberg, Ed. The Postmodern Moment. A Handbook of Contemporary Innovation in the Arts. — Westport-London., 1985.

- Энциклопедии

- Постмодернизм: Энциклопедия / Грицанов А.А., Можейко М.А.. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом; Яндекс, 2001; 2006. — 1040 с. — (Мир энциклопедий).

Ссылки

- Архитектура постмодернизма на Здания.

ру

ру - Бизеев А. Ю. Переход и переходность в культуре постмодерна. Философствование постмодернизма и современная культура // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». — 2009. — № 4 — Культурология.

- Болдачев А. В. Дряхлый папик постмодерна — Философский памфлет

- Воронцова Т. И. «Письма» Джона Барта как постмодернистский роман

- Ермилова Г. И. Постмодернизм как феномен культуры конца XX века

- Хазин М. Л. Постмодерн — реальность или фантазия? — Постмодерн в экономике

Объяснитель: что такое постмодернизм?

Однажды я спросил группу своих студентов, знают ли они, что означает термин «постмодернизм». Один ответил, что это когда все берешь в кавычки. Это был не такой уж плохой ответ, ведь такие понятия, как «реальность», «истина» и «человечность» неизменно подвергаются тщательному анализу мыслителей и «текстов», связанных с постмодернизмом.

Постмодернизм часто рассматривается как культура цитат.

Возьмем «Симпсонов» Мэтта Гроунинга (1989–). Сама структура телешоу цитирует классическую эпоху семейного ситкома. В то время как злоключения его карикатурных персонажей высмеивают все формы институционализированной власти – патриархальной, политической, религиозной и так далее – она делает это, бесконечно цитируя тексты других СМИ.

Эта форма гиперсознательной «интертекстуальности» порождает безжалостно ироническое или постмодернистское мировоззрение.

Отношение к модернизму

Сложность определения постмодернизма как понятия проистекает из его широкого использования в различных культурных и критических движениях с XIX века.70-е годы. Постмодернизм описывает не только период, но и набор идей, и его можно понять только в связи с другим не менее сложным термином: модернизмом.

Модернизм был разнообразным художественным и культурным движением в конце 19-го и начале 20-го веков, общей нитью которого был разрыв с традицией, воплощенный в предписании поэта Эзры Паунда 1934 года «сделать это новым!».

«Пост» в постмодерне подразумевает «после». Постмодернизм лучше всего понимать как сомнение в идеях и ценностях, связанных с формой модернизма, которая верит в прогресс и инновации. Модернизм настаивает на четком разделении между искусством и массовой культурой.

Но, как и модернизм, постмодернизм не обозначает какой-то один стиль искусства или культуры. Наоборот, это часто связано с плюрализмом и отказом от общепринятых представлений об оригинальности и авторстве в пользу стилизации «мертвых» стилей.

Постмодернистская архитектура

Переход от модернизма к постмодернизму наиболее ярко проявляется в мире архитектуры, где этот термин впервые получил широкое распространение в 1970-х годах.

Эйфелева башня в стиле Вегаса. Бен Адамсон Один из первых, кто использовал этот термин, архитектурный критик Чарльз Дженкс предположил, что конец модернизма можно отнести к событию в Сент-Луисе 15 июля 1972 года в 15:32. В тот момент заброшенный проект государственного жилья Прюитт-Айгоу был снесен.

В тот момент заброшенный проект государственного жилья Прюитт-Айгоу был снесен.

Построенный в 1951 году и поначалу прославленный, он стал доказательством предполагаемой несостоятельности всего модернистского проекта.

Дженкс утверждал, что в то время как модернистские архитекторы интересовались едиными значениями, универсальными истинами, технологиями и структурой, постмодернисты предпочитали двойное кодирование (иронию), народные контексты и поверхности. Город Лас-Вегас стал высшим выражением постмодернистской архитектуры.

Известные теоретики

Теоретики, связанные с постмодернизмом, часто использовали этот термин для обозначения новой культурной эпохи на Западе. Для философа Жана-Франсуа Лиотара постмодернистское состояние определялось как «недоверие к метанарративам»; то есть потеря веры в науку и другие освободительные проекты современности, такие как марксизм.

Марксистский теоретик литературы Фредрик Джеймисон классно утверждал, что постмодернизм — это «культурная логика позднего капитализма» (под которым он имел в виду постиндустриальный, постфордистский, многонациональный потребительский капитализм).

В своем эссе 1982 года «Постмодернизм и общество потребления» Джеймсон изложил основные тропы постмодернистской культуры.

К ним относятся, перефразируя: замена сатирического импульса пародии пастишем; склонность к ностальгии; и фиксация на вечном настоящем.

В пессимистическом анализе Джеймисона потеря исторической темпоральности и глубины, связанная с постмодернизмом, была сродни миру шизофреника.

Постмодернистское визуальное искусство

В изобразительном искусстве постмодернизм ассоциируется с группой нью-йоркских художников, включая Шерри Левин, Ричарда Принса и Синди Шерман, которые занимались присвоением изображений и с тех пор стали известны как «Поколение картинок» после выставки 1977 года. куратор Дуглас Кримп.

Имантс Тиллерс, «Наматжира», акрил, гуашь, 64 холста, 203 x 284см. Муси Чжан К 1980-м годам постмодернизм стал доминирующим дискурсом, связанным с плюрализмом, фрагментарностью, аллюзиями, аллегориями и цитатами. Это означало конец веры авангарда в оригинальность и прогресс искусства.

Это означало конец веры авангарда в оригинальность и прогресс искусства.

Но истоки этих стратегий лежат у художника Дада Марселя Дюшана и поп-исполнителей 1960-х годов, в чьем творчестве культура стала сырьем. Ведь Энди Уорхол был прямым прародителем китчевого консюмеристского искусства Джеффа Кунса 1980-х годов.

Постмодернистская культурная идентичность

Постмодернизм также может быть критическим проектом, раскрывающим культурные конструкции, которые мы определяем как истину, и открывающим множество подавленных других историй современности. Такие, как у женщин, гомосексуалистов и колонизированных.

Сам модернистский канон раскрывается как патриархальный и расистский, в котором доминируют белые гетеросексуальные мужчины. В результате одна из наиболее распространенных тем, затрагиваемых в постмодернизме, связана с культурной идентичностью.

«Верьте чему угодно», Барбара Крюгер, Хиршхорн, Вашингтон, округ Колумбия. Стив Родс

Стив РодсЗаявление американской художницы-концептуалиста Барбары Крюгер о том, что ее «озабочено тем, кто говорит, а кто молчит: что видно, а что нет», заключает в себе этот широкий критический проект.

Дискурс постмодернизма связан с такими австралийскими художниками, как Имантс Тиллерс, Энн Захалка и Трейси Моффат.

Пол Тейлор и Пол Фосс, редакторы влиятельного журнала «Искусство и текст», теоретизировали Австралию как уже постмодернистскую в силу ее культуры «второй степени» — ее уникально неоригинальных, антиподальных ассигнований европейской культуры.

Если в 1990-х годах язык постмодернизма уступил место постколониализму, то события 9/11 в 2001 г. ознаменовало его исчерпание.

В то время как уроки постмодернизма продолжают преследовать, этот термин стал немодным, замененным комбинацией других, таких как глобализация, реляционная эстетика и современность.

Чем опасен постмодернизм?

HomeContent IndexМировоззрениеМировоззрение и философия Опасности постмодернизма

Вопрос

Ответ

Проще говоря, постмодернизм — это философия, которая не утверждает никакой объективной или абсолютной истины, особенно в вопросах религии и духовности. Столкнувшись с утверждением об истине относительно реальности Бога и религиозной практики, точка зрения постмодернизма выражается в утверждении «это может быть правдой для вас, но не для меня». Хотя такой ответ может быть вполне уместным при обсуждении любимых блюд или предпочтений в отношении искусства, такой образ мышления опасен, когда он применяется к реальности, поскольку он смешивает вопросы мнения с вопросами истины.

Столкнувшись с утверждением об истине относительно реальности Бога и религиозной практики, точка зрения постмодернизма выражается в утверждении «это может быть правдой для вас, но не для меня». Хотя такой ответ может быть вполне уместным при обсуждении любимых блюд или предпочтений в отношении искусства, такой образ мышления опасен, когда он применяется к реальности, поскольку он смешивает вопросы мнения с вопросами истины.

Термин «постмодернизм» буквально означает «после модернизма» и используется для философского описания нынешней эпохи, наступившей после эпохи модернизма. Постмодернизм — это реакция (или, что более уместно, ответ разочарования) на несостоявшееся обещание модернизма использовать только человеческий разум, чтобы улучшить человечество и сделать мир лучше. Поскольку одно из убеждений модернизма заключалось в том, что абсолюты действительно существуют, постмодернизм стремится «исправить» вещи, сначала устраняя абсолютную истину и делая все (включая эмпирические науки и религию) связанными с убеждениями и желаниями человека.

Опасности постмодернизма можно рассматривать как нисходящую спираль, которая начинается с отрицания абсолютной истины, что затем приводит к утрате различий в вопросах религии и веры и завершается философией религиозного плюрализма, которая говорит об отсутствии веры или религия объективно истинна, и поэтому никто не может утверждать, что его религия истинна, а другая ложна.

Опасности постмодернизма — #1 – Относительная истина

Относительная истина постмодернизма – результат работы многих поколений философской мысли. От Августина до Реформации над интеллектуальными аспектами западной цивилизации и концепцией истины доминировали теологи. Но, начиная с эпохи Возрождения 14-17 веков, мыслители стали возводить человечество в центр реальности. Если рассматривать периоды истории как генеалогическое древо, Ренессанс был бы бабушкой модернизма, а Просвещение — его матерью. «Я мыслю, следовательно, существую» Рене Декарта олицетворяло собой начало этой эпохи. Центром истины больше не был Бог — им был человек.

Центром истины больше не был Бог — им был человек.

Просвещение было, в некотором роде, полным наложением научной модели рациональности на все аспекты истины. Он утверждал, что только научные данные могут быть объективно поняты, определены и защищены. Истина в том, что касается религии, была отвергнута. Философом, внесшим свой вклад в идею относительной истины, был пруссик Иммануил Кант и его работа «Критика чистого разума» , появившаяся в 1781 году. Кант утверждал, что истинное знание о Боге невозможно, поэтому он создал разделение знаний между « факты» и «вера». По Канту, «факты не имеют ничего общего с религией». В результате духовные вопросы были отнесены к сфере мнений, и только эмпирические науки могли говорить об истине. В то время как модернизм верил в абсолюты в науке, особое Божье откровение (Библия) было изгнано из области истины и достоверности.

Из модернизма произошли постмодернизм и идеи Фридриха Ницше. Как святой покровитель постмодернистской философии Ницше придерживался «перспективизма», согласно которому все знания (включая науку) являются предметом перспективы и интерпретации. Многие другие философы основывались на работах Ницше (например, Фуко, Рорти и Лиотар) и разделяли его неприятие Бога и религии в целом. Они также отвергали любой намек на абсолютную истину, или, как выразился Лиотар, отказ от метанарратива (истины, выходящей за пределы всех народов и культур).

Многие другие философы основывались на работах Ницше (например, Фуко, Рорти и Лиотар) и разделяли его неприятие Бога и религии в целом. Они также отвергали любой намек на абсолютную истину, или, как выразился Лиотар, отказ от метанарратива (истины, выходящей за пределы всех народов и культур).

Эта философская война против объективной истины привела к тому, что постмодернизм полностью отвергает любые претензии на абсолют. Такое мышление естественным образом отвергает все, что объявляет безошибочной истиной, например, Библию.

Опасности постмодернизма – №2 – Потеря различения

Великий теолог Фома Аквинский сказал: «Проводить различия – задача философа». Аквинат имел в виду, что истина зависит от способности различать — способности отличать «это» от «того» в сфере знания. Однако если объективной и абсолютной истины не существует, то все становится предметом личной интерпретации. Для постмодернистского мыслителя автор книги не обладает правильной интерпретацией своей работы; на самом деле именно читатель определяет, что означает книга, — этот процесс называется деконструкцией. А учитывая, что есть несколько читателей (вместо одного автора), естественно, есть несколько правильных интерпретаций.

А учитывая, что есть несколько читателей (вместо одного автора), естественно, есть несколько правильных интерпретаций.

Такая хаотичная ситуация делает невозможным проведение осмысленных или устойчивых различий между интерпретациями, потому что нет стандарта, который можно было бы использовать. Особенно это касается вопросов веры и религии. Попытка провести надлежащие и осмысленные различия в области религии не более значима, чем утверждение, что шоколад вкуснее ванили. Постмодернизм говорит, что невозможно объективно судить между конкурирующими утверждениями об истине.

Опасности постмодернизма — №3 — Плюрализм

Если абсолютной истины не существует, и если нет способа провести осмысленные различия между правильными и неправильными верами и религиями, то естественный вывод состоит в том, что все верования должны считаться одинаково действительными. Правильный термин для этой практической работы в постмодернизме — «философский плюрализм». При плюрализме ни одна религия не имеет права объявлять себя истинной, а другие конкурирующие религии — ложными или даже низшими. Для тех, кто придерживается философско-религиозного плюрализма, больше нет никакой ереси, за исключением, может быть, мнения о том, что ереси существуют. Д. А. Карсон подчеркивает обеспокоенность консервативного евангелизма тем, что он считает опасностью плюрализма: «В самом мрачном настроении я иногда задаюсь вопросом, не является ли уродливое лицо того, что я называю философским плюрализмом, самой опасной угрозой Евангелию со времен возникновения Гностическая ересь во втором веке».

Для тех, кто придерживается философско-религиозного плюрализма, больше нет никакой ереси, за исключением, может быть, мнения о том, что ереси существуют. Д. А. Карсон подчеркивает обеспокоенность консервативного евангелизма тем, что он считает опасностью плюрализма: «В самом мрачном настроении я иногда задаюсь вопросом, не является ли уродливое лицо того, что я называю философским плюрализмом, самой опасной угрозой Евангелию со времен возникновения Гностическая ересь во втором веке».

Эти прогрессивные опасности постмодернизма — относительная истина, потеря рассудительности и философский плюрализм — представляют собой серьезные угрозы христианству, поскольку они коллективно отвергают Слово Божье как нечто, не имеющее реальной власти над человечеством и не способное проявить себя как истинное в мир конкурирующих религий. Как христианство отвечает на эти вызовы?

Ответ на опасности постмодернизма

Христианство утверждает, что оно абсолютно истинно, что существуют значимые различия в вопросах правильного и неправильного (а также духовной истины и лжи), и что в его заявлениях о Боге должны быть верны любые противоположные утверждения конкурирующих религий должны быть неверными. Такая позиция вызывает вопли о «высокомерии» и «нетерпимости» со стороны постмодернизма. Однако истина не является вопросом отношения или предпочтения, и при внимательном рассмотрении основы постмодернизма быстро рушатся, обнажая притязания христианства на правдоподобность и убедительность.

Такая позиция вызывает вопли о «высокомерии» и «нетерпимости» со стороны постмодернизма. Однако истина не является вопросом отношения или предпочтения, и при внимательном рассмотрении основы постмодернизма быстро рушатся, обнажая притязания христианства на правдоподобность и убедительность.

Во-первых, христианство утверждает, что существует абсолютная истина. На самом деле Иисус конкретно говорит, что Он был послан для одного дела: «свидетельствовать об истине» (Иоанна 18:37). Постмодернизм говорит, что никакая истина не должна утверждаться, однако его позиция обречена на провал — он утверждает по крайней мере одну абсолютную истину: что никакая истина не должна утверждаться. Это означает, что постмодернизм действительно верит в абсолютную истину. Его философы пишут книги, в которых излагаются вещи, которые, как они ожидают, их читатели примут за истину. Проще говоря, один профессор сказал: «Когда кто-то говорит, что истины не существует, он просит вас не верить ему. Так что не надо».

Во-вторых, христианство утверждает, что между христианской верой и всеми другими верованиями существуют существенные различия. Следует понимать, что те, кто утверждает, что значимых различий не существует, на самом деле проводят различие. Они пытаются продемонстрировать разницу в том, что они считают истиной, и в том, что утверждает христианская истина. Постмодернистские авторы ожидают, что их читатели придут к правильным выводам о том, что они написали, и поправят тех, кто интерпретирует их работу не так, как они предполагали. Опять же, их позиция и философия доказывают, что они обречены на провал, потому что они охотно проводят различие между тем, что они считают правильным, и тем, что они считают ложным.

Наконец, христианство претендует на универсальную истину в том, что оно говорит о потерянном состоянии человека перед Богом, о жертве Христа за падшее человечество и о разделении между Богом и любым, кто предпочитает не принимать то, что Бог говорит о грехе и потребность в покаянии. Обращаясь к философам-стоикам и эпикурейцам на Марсовом холме, Павел сказал: «Итак, оставив времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деяния 17:30). Заявление Павла не было «это верно для меня, но может быть неверно для вас»; скорее; это была исключительная и универсальная заповедь (то есть метанарратив) от Бога всем. Любой постмодернист, который говорит, что Павел не прав, совершает ошибку против своей собственной плюралистической философии, которая утверждает, что никакая вера или религия неверны. В очередной раз постмодернист нарушает собственное представление о том, что все религии одинаково истинны.

Обращаясь к философам-стоикам и эпикурейцам на Марсовом холме, Павел сказал: «Итак, оставив времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деяния 17:30). Заявление Павла не было «это верно для меня, но может быть неверно для вас»; скорее; это была исключительная и универсальная заповедь (то есть метанарратив) от Бога всем. Любой постмодернист, который говорит, что Павел не прав, совершает ошибку против своей собственной плюралистической философии, которая утверждает, что никакая вера или религия неверны. В очередной раз постмодернист нарушает собственное представление о том, что все религии одинаково истинны.

Точно так же, как учитель математики не является высокомерным настаивать на том, что 2+2=4, или слесарь настаивает на том, что к запертой двери подходит только один ключ, христианин не является высокомерным, выступая против постмодернистского мышления и настаивая на том, что что христианство истинно, а все, что противоречит ему, ложно. Абсолютная истина существует, и существуют последствия за неправоту.