Попова фарфор: ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД А.Г. ПОПОВА — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

описание, основная тематика ручной росписи, фирменное клеймо

«Завод Попова. Деревня Горбуново», — поясняют надписи под изящными фарфоровыми статуэтками и посудой, хранящимися в краеведческих музеях России. Фарфор Попова начал выпускаться тогда, когда в стране уже было несколько фабрик.

Начало и становление

Завод успешно работал больше 50 лет, хотя многие производства закрывались через 1-3 года. В середине 19 века эксперты сравнивали его продукцию с английскими и французскими изделиями и признавали, что поповская посуда почти приблизилась к ним.

В 1801 году Карл Мелли построил собственный фарфоровый завод, а через 5 лет продал его русскому купцу Алексею Попову. Алексей Гаврилович с энтузиазмом взялся за дело. Поначалу рабочие копировали чужие работы и выпускали их – это была незамысловатая посуда.

От позолоченной каймы к ампиру

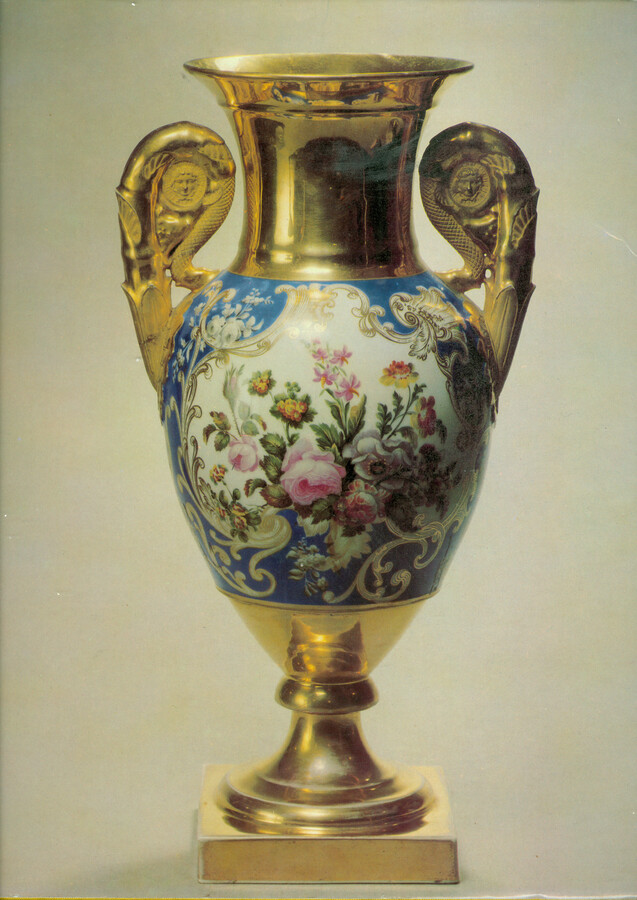

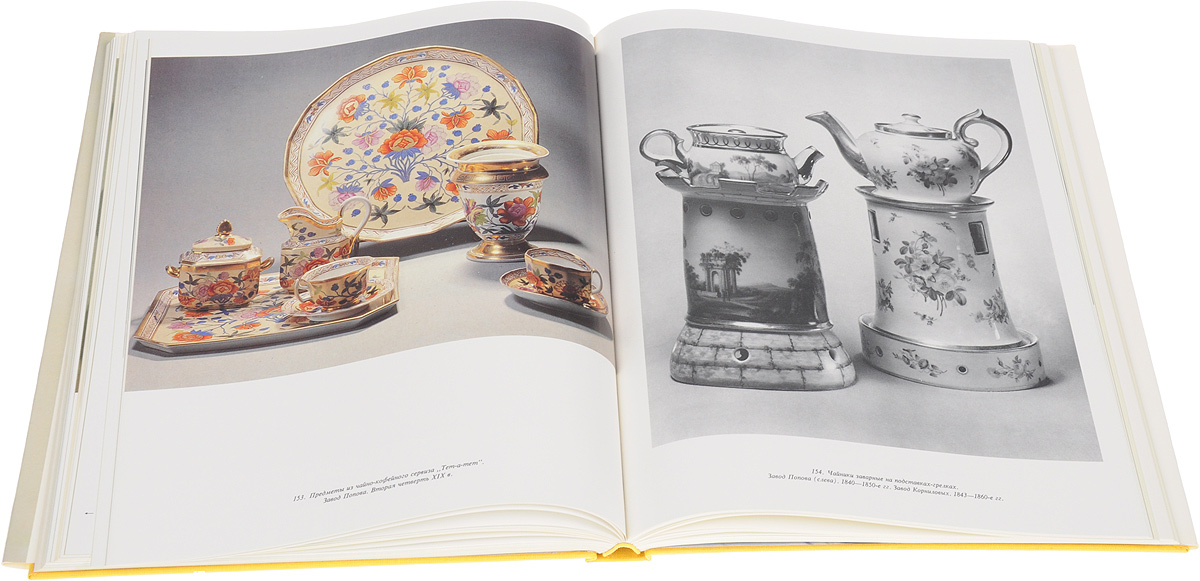

Первыми работами стали трактирные сервизы. Они были простой формы, декорированы позолоченной каймой. Некоторые модели украшали осенние пейзажи – в них преобладали желто-коричневые цвета. Следующим этапом развития стало изготовление сервизов со сплошным фоном. Украшали его вставки с изображением цветочных букетов.

Постепенно сформировался собственный самобытный стиль. Один из журналов того времени написал, что молодая фабрика достигла большого мастерства в изготовлении фарфоровых изделий, а используемая в них живопись говорит о хорошем вкусе фабриканта. Заметка, опубликованная в 1815 году, стала первым общественным признанием. Через 10 лет Алексей Гаврилович расширил производство: у него работало свыше 280 человек – почти столько же, сколько на Императорском фарфоровом заводе.

Заметка, опубликованная в 1815 году, стала первым общественным признанием. Через 10 лет Алексей Гаврилович расширил производство: у него работало свыше 280 человек – почти столько же, сколько на Императорском фарфоровом заводе.

Расширялось производство – росла и слава о продукции завода в Горбуново. Теперь уже он выпускал изделия в стиле ампир, декорированные пейзажами и сюжетными сценками. У изделий, выпускавшихся на этом этапе, была характерная форма: горлышко и ручки высокие, в декоре преобладали крылья, профили и цветочные композиции.

Закат

Попов умер в 1850 году – дело его жизни перешло к сыну Дмитрию и дочери Татьяне. Пожилые наследники вскоре умерли, а семейный бизнес унаследовали их дети. Со смертью основателя начался закат производства. Художественное качество и ценность фарфоровых изделий постепенно падала, завод был почти разорен. Он перепродавался несколько раз, но ни один из новых собственников так и не возобновил выпуск фарфора.

Пожилые наследники вскоре умерли, а семейный бизнес унаследовали их дети. Со смертью основателя начался закат производства. Художественное качество и ценность фарфоровых изделий постепенно падала, завод был почти разорен. Он перепродавался несколько раз, но ни один из новых собственников так и не возобновил выпуск фарфора.

В 1875 году последний владелец Фомичев закрыл производство и распродал его остатки. Гипсовые формы для изготовления сервизов приобрели представители завода Иконникова, а рецептура уникальных красок отошла к братьям Корниловым. Так закончилась эра фабрикантов Поповых, а их уникальная посуда и статуэтки теперь выставляются в музеях, продаются с аукционов и хранятся в частных коллекциях.

Особенности и отличия

У фарфора Поповых есть свои особенности и отличия. Главная особенность изделий – их художественный декор с доминирующей английской темой. Изначально фабрика выпускала классические изделия, но Алексей Григорьевич с присущим ему энтузиазмом искал собственный уникальный стиль. И нашел.

И нашел.

При оформлении изделий мастера уделяли особое внимание каждому элементу, тщательно его прорабатывали. Тарелки, чашки, вазы, сервизы расписывались вручную. Профессионализм мастеров и использование передовых техник обеспечили производству конкурентные преимущества. Художники, работавшие на заводе, первыми получили синюю и каштаново-коричневую эмали.

Основные темы ручной росписи

В поповских изделиях преобладают сложные орнаментальные композиции – мастера использовали огромное количество элементов. Настолько огромное, что иногда они перекрывали основной рисунок.

В качестве основного рисунка использовались:

- цветочные букеты;

- сюжетные композиции;

- пейзажи.

В готовой посуде чувствовался композиционный переизбыток, при этом она была настолько сочной и самобытной, что пользовалась хорошим спросом. Ничего подобного не выпускали российские и европейские фабрики того времени. Изделия Попова с удовольствием покупали московские купцы.

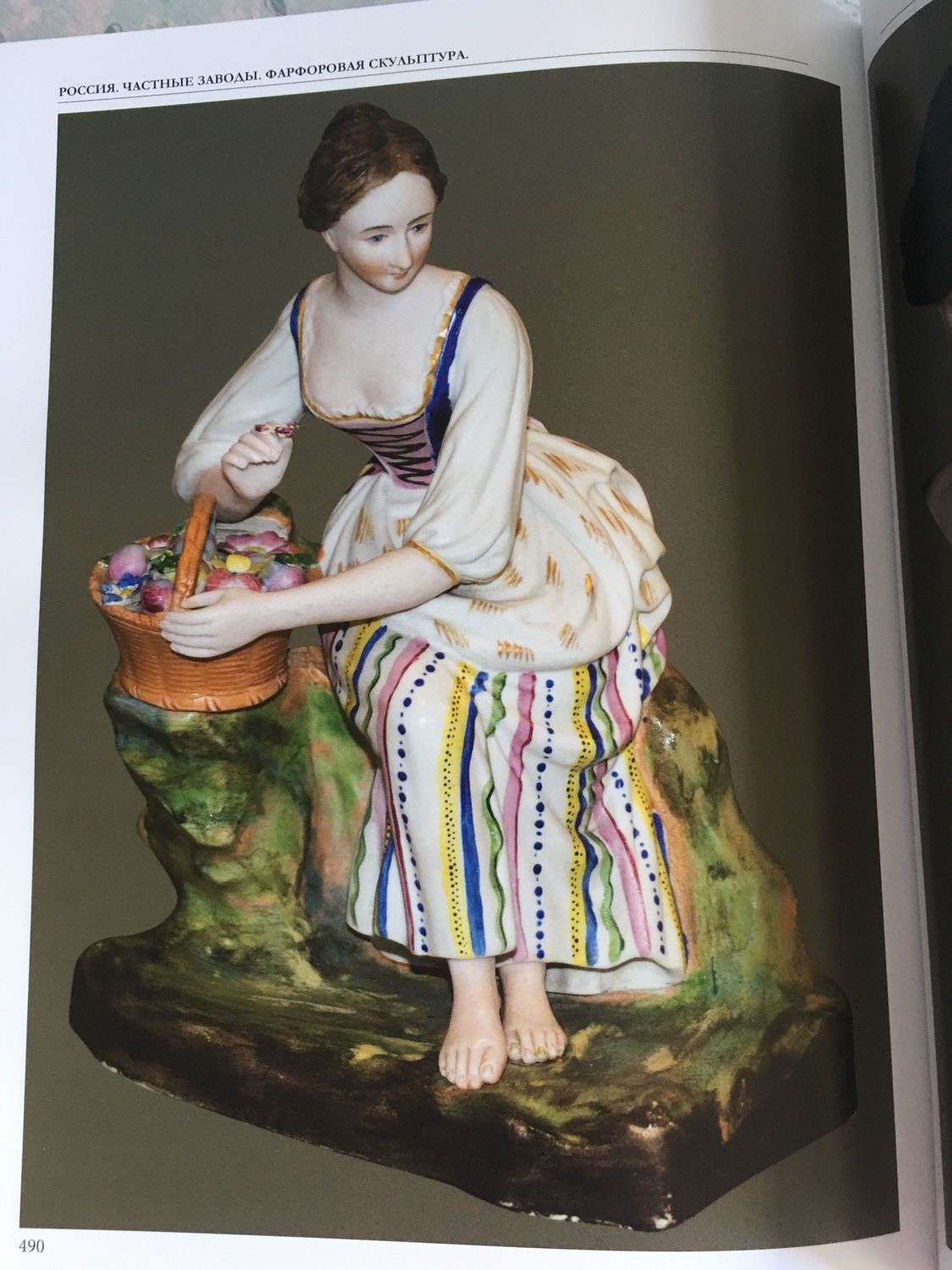

Статуэтки

Не посудой единой славилось производство Алексея Гавриловича. Поповские статуэтки пользуются высоким спросом до сих пор. Мужчина и женщина, пастух, мальчик с барашком, судья, подросток с флейтой, цветочница, крестьянка – все персонажи выполнены реалистично, за что и ценятся.

Серию обывателей, в которую входят перечисленные выше герои, завод выпустил в 30-х годах 19 столетия. Она самая известная, но были и другие скульптуры:

- Аллегорические скульптуры, выпускавшиеся в 30-40-е годы.

- Герои романов и популярных пьес – в тот же период, что и аллегории.

- Уличные торговцы – в 40-50-е годы. Их прототипами стали иллюстрации в журналах.

- Эротические статуэтки. Мода на них была в середине 19-го века.

Единого стиля в скульптурах не было – выпускали не только фигурки людей, а и здания, мебель, плоды, другие предметы сложной формы.

Изначально художники расписывали фигурки в пастельных тонах, без глазури.

Клеймо

Российские предприятия обязаны были ставить клеймо на свою продукцию, чтобы защитить ее от подделок. Фарфоровые изделия исключением не являлись, но многие заводчики не желали этого делать, искали способы, чтобы уклониться от выполнения царского указа.

Предприятие купца Попова маркировало свою продукцию уже в первые годы работы. Владелец использовал клеймо-монограмму «АП» в многочисленных вариациях: красная, золотая, синяя, черная, нанесенная надглазурным, подглазурным способом или вдавливанием. Единого размера нет.

Заключение

Предприятию Алексея Гавриловича Попова удалось войти в число наиболее значимых фарфоровых фабрик России. Уровень Императорского завода оно не превзошло, зато оставило далеко позади других конкурентов.

фарфоровый завод Попова — Блоги — Эхо Москвы, 05.11.2016

В Хотькове, в отделе художественных ремесел музея-заповедника Абрамцево, открылась выставка, посвященная фарфоровому заводу Попова.

В XIX веке это было одно из самых известных в своей отрасли предприятий, а сейчас его сохранившаяся продукция – предмет интереса коллекционеров. Впрочем, завод выпускал не только художественную скульптуру и тонкие сервизы, но вещи более демократичные и дешевые – хотя неизменно добротные.

Для музея же выбор такой

темы совсем не случаен. Сельцо Горбуново, где был расположен завод, находилось

совсем близко от Хотькова – а сейчас город и вовсе поглотил его, так что есть

уже не село, а Горбуновская улица. Поэтому поповский фарфор здесь – предмет

особого интереса.

Итак, что нам известно о

фарфоровом производстве и его создателе? В 1811 году Алексей Гаврилович Попов,

к тому времени уже достаточно успешный сорокалетний купец, приобретает в сельце

Горбуново предприятие, основанное несколькими годами ранее бывшим сотрудником

знаменитого Гарднера Карлом Мелли (по некоторым сведениям, тот свой завод то ли

так и не достроил, то ли не сумел как следует запустить). Находит специалистов,

нанимает и обучает работников из местных жителей. Но главное – выбирает, как бы

сейчас сказали, правильный маркетинговый подход.

Находит специалистов,

нанимает и обучает работников из местных жителей. Но главное – выбирает, как бы

сейчас сказали, правильный маркетинговый подход.

С одной стороны, на заводе Попова много внимания уделяли качеству продукции – как составу фарфоровой массы, так и краскам (здесь было немало собственных разработок, которые впоследствии будут выкупать у наследников Попова другие фабриканты). С другой стороны – продукция четко структурировалась и по стилистике, и по ценам: подходящее для себя тут могли найти самые разные слои населения.

Ну, и конечно, на каждом

этапе учитывалась сиюминутная мода. Вот самое начало, первая четверть XIX века: роспись золотом.

И вообще золотого крытья

еще много, а в формах преобладает свойственная классицизму отсылка к

античности.

Вскоре на заводе обращаются

и к мелкой скульптурной пластике.

Но одновременно с этим

выпускается и гораздо более простая – соответственно, и более дешевая – посуда

(ее охотно приобретают в том числе и держатели трактиров).

В 1830-х годах в моду

входит цветочный декор. На более дорогих изделиях он более тонкий и сопровожден

рельефными деталями.

Позже рисунок переходит и

на продукцию более дешевую.

Еще одна линия декора

этого времени – романтический пейзаж.

Из технических новинок:

вот разработанный на заводе Попова особый оттенок синего кобальта.

Тоже собственная

разработка: коричневый цвет.

Ценились и разработанные

на заводе Попова формы – например, фарфоровое производство князя Юсупова в

Архангельском закупало в Горбунове готовые формы (так называемое «белье») под

роспись.

Количество занятых на

поповской фабрике достигало к середине XIX века 250 человек. Причем их ценили и лучших старались отмечать: вот,

например, тарелка с именным вензелем из сервиза, который был специально

изготовлен для ветерана производства Ивана Колесникова (реликвия и сейчас

хранится у потомков мастера, предоставивших ее для экспонирования).

А вот еще один любопытный

экспонат: закладная доска церкви, выстроенной фабрикантом в селе Горбуново.

Надпись на доске гласит: «Лета 1848-го года мая в 20-й день заложен Храм сей во имя Свяителя и чудотворца Алексия Митрополита Московского в царствование Государя императора Николая Павловича с благословения Митрополита Московского Филарета при храмоздателе Алексее и супруги его Александре и сыне их Дмитрии и его супруги Софии и их чадах, в сельце Горбунове при фарфоровой фабрике».

Сохранилась и фотография

этой церкви конца XIX века.

Алексей Попов прожил сто лет и именно в подклете этой церкви был похоронен. Сейчас, впрочем, точное местоположение его могилы неизвестно, поскольку церковное здание, как многие подобные, использовалось в советское время не по назначению – то как овощехранилище, то как клуб. А колокольня и вовсе была разрушена.

Но сейчас, сказали мне,

церковь восстанавливают. Поскольку местоположение бывшего села Горбунова

оказалось не так далеко от здания музея, я отправилась проверить. Алексиевская

церковь действительно обнаружилась.

Внутри, понятно, от

росписей ничего не осталось.

Колокольню тоже сейчас

восстанавливают.

При изучении биографии

Попова выяснилась и еще одна любопытная вещь: в 1823-25 годах Алексей

Гаврилович занимал, оказывается, пост московского городского головы (тогда они

избирались на трехлетний срок). Москва еще отстраивалась после пожара, и при

Попове шло восстановление Гостиного двора и торговых рядов, а также впервые

появились гранитные набережные на Москва-реке. По завершении службы московское

купечество вынесло Попову благодарность за то, что он нес ее «с отличным

усердием». А позже он несколько раз был депутатом от купечества в комитете по

рассмотрению доходов и расходов Городской думы.

Москва еще отстраивалась после пожара, и при

Попове шло восстановление Гостиного двора и торговых рядов, а также впервые

появились гранитные набережные на Москва-реке. По завершении службы московское

купечество вынесло Попову благодарность за то, что он нес ее «с отличным

усердием». А позже он несколько раз был депутатом от купечества в комитете по

рассмотрению доходов и расходов Городской думы.

Возвращаясь к выставке:

экспозиция, посвященная фарфору завода Попова, будет открыта в отделе

художественных ремесел Абрамцевского музея по 4 декабря. И напомню, что отдел

расположен в городе Хотьково, близ Покровского монастыря.

Напомню также, что в отделе художественных ремесел по-прежнему открыта экспозиция, посвященная созданной под руководством Елизаветы Мамонтовой мастерской резьбы по дереву (о ней – здесь).

В основной же части музея,

на территории усадьбы Абрамцево, продолжается выставка «Савва Мамонтов: мелкие

факты жизни». Недавно там открылась и экспозиция в память

экс-директора Абрамцева Виталия Манина, положившего начало формированию

коллекции связанного со здешними местами искусства ХХ века. О чем рассказ еще

впереди.

Недавно там открылась и экспозиция в память

экс-директора Абрамцева Виталия Манина, положившего начало формированию

коллекции связанного со здешними местами искусства ХХ века. О чем рассказ еще

впереди.

Алексеевская церковь в Хотьково и «посуда при сельце Горбунове»

12:21, 19 октября 2020

Главным местом паломничества в городе Хотьково почитается Покровский монастырь, где погребены родители преподобного Сергия Радонежского святые Кирилл и Мария. Однако женская обитель – это не единственная старинная святыня города. В своих нынешних границах Хотьково включает в себя бывшее село Горбуново, в котором издавна существовала церковь святителя Алексия Московского. Сохранившееся каменное здание церкви было построено в 1857-1863 годах на средства купца Алексея Гавриловича Попова – владельца местного фарфорового производства. Поповский фарфор историки искусства называли вторым по значению и качеству изделий в середине XIX века после знаменитого фарфора «Мануфактуры Гарднер в Вербилках».

Поповский фарфор историки искусства называли вторым по значению и качеству изделий в середине XIX века после знаменитого фарфора «Мануфактуры Гарднер в Вербилках».

Первое деревянное здание церкви в селе Горбуново было построено еще в 1836 году, и этот храм имел три престола: иконы Божией Матери «Утоли моя печали», святителя Алексия митрополита Московского и мученицы Александры Римской. Выбор посвящения престолов церкви был связан с именами небесных покровителей купца Алексея Гавриловича Попова и его супруги Александры. Кроме того, посвящение придела горбуновской церкви редкой святой, упоминавшейся в житии Георгия Победоносца и принявшей мученический венец в начале IV столетия, было связано с именем супруги правившего в то время императора Николая I – царицы Александры Федоровны.

В 1857 году Алексей Гаврилович Попов начал строительство нового каменного здания Алексеевской церкви с приделом Александры Римской. После кончины храмоздателя богоугодное дело завершили уже дети фабриканта. Церковь была выполнена в псевдорусском стиле по проекту архитектора И.Е. Сафонова. В статистическом справочнике 1862 года есть указание на то, что в селе Горбуново находились сразу две церкви: каменная и деревянная. Старый храм Поповы вскоре передали Спасо-Влахернской обители в селе Деденево Дмитровского уезда, где в 1864 году он был освящен уже в честь Димитрия Солунского. В 1935 году каменную Алексеевскую церковь в Горубново закрыли, а после Великой Отечественной войны переоборудовали в клуб. К сожалению, в советские годы было утрачено убранство храма, многие элементы которого, по воспоминаниям старожилов были выполнены из фарфора.

После кончины храмоздателя богоугодное дело завершили уже дети фабриканта. Церковь была выполнена в псевдорусском стиле по проекту архитектора И.Е. Сафонова. В статистическом справочнике 1862 года есть указание на то, что в селе Горбуново находились сразу две церкви: каменная и деревянная. Старый храм Поповы вскоре передали Спасо-Влахернской обители в селе Деденево Дмитровского уезда, где в 1864 году он был освящен уже в честь Димитрия Солунского. В 1935 году каменную Алексеевскую церковь в Горубново закрыли, а после Великой Отечественной войны переоборудовали в клуб. К сожалению, в советские годы было утрачено убранство храма, многие элементы которого, по воспоминаниям старожилов были выполнены из фарфора.

Фото Алексеевской церкви из архива Андрея Агафонова 1989 года

Село Горбуново, как и знаменитые Вербилки, исторически относилось к Дмитровскому уезду Московской губернии. В 1800-1806 годах сотрудник фабриканта Франца Гарднера Карл Яковлевич Милли основал собственную фабрику в Горбуново Дмитровского уезда, которую в 1811 году выкупил московский купец (впоследствии дворянин) Алексей Гаврилович Попов. В то время в России работало всего около 40 фарфоровых предприятий, однако производство в Горубново при новом владельце достигло небывалого успеха. И. В. Лазаревский в книге «Среди коллекционеров» 1922 года писал: «В тридцатых и сороковых годах [XIX века] достигает своего наивысшего расцвета завод А.Попова, самый значительный и самый интересный из всех русских фарфоровых заводов середины прошлого века».

В 1800-1806 годах сотрудник фабриканта Франца Гарднера Карл Яковлевич Милли основал собственную фабрику в Горбуново Дмитровского уезда, которую в 1811 году выкупил московский купец (впоследствии дворянин) Алексей Гаврилович Попов. В то время в России работало всего около 40 фарфоровых предприятий, однако производство в Горубново при новом владельце достигло небывалого успеха. И. В. Лазаревский в книге «Среди коллекционеров» 1922 года писал: «В тридцатых и сороковых годах [XIX века] достигает своего наивысшего расцвета завод А.Попова, самый значительный и самый интересный из всех русских фарфоровых заводов середины прошлого века».

Залогом успеха фарфорового предприятия были смекалка и художественное чутье его владельца Алексея Гавриловича Попова. Он безупречно выстроил техническую часть фабрики, лично входил во все детали производства, вникая в работу мастеров и художников. Исследователи полагают, что Попов отыскал для своего завода наиболее одаренных мастеров округи. Большим спросом пользовалась прочная и нарядная чайная, «трактирная» посуда. Известность получили «хлебосольные» блюда (для подношения хлеба и соли) с яркой росписью и орнаментом, чайники, сахарницы, сливочники, а также чернильницы и вазы.

Большим спросом пользовалась прочная и нарядная чайная, «трактирная» посуда. Известность получили «хлебосольные» блюда (для подношения хлеба и соли) с яркой росписью и орнаментом, чайники, сахарницы, сливочники, а также чернильницы и вазы.

Кроме посуды и сервизов на заводе производились уникальные статуэтки, которые реалистично отражали русские национальные мотивы. Это были образы деревенских жителей, горожан, военных, арлекинов, казаков, пляшущих вприсядку мужиков, танцующих девушек в сарафанах. Мастера поповской фабрики делали и сложные группы фигур. Вот некоторые популярные сюжеты: два боярина за игрой в шахматы, дама за клавесином, сцена басни Крылова «Демьянова уха», «Старик, плетущий лапти» и другие. По мнению искусствоведов, статуэтки с народными типами фарфорового завода Попова повлияли на промысел деревянной резной Сергиево-Посадской игрушки, ведь Хотьковский монастырь – место паломничества к могиле родителей преподобного Радонежского чудотворца, и сама Троице-Сергиева лавра находились неподалеку от Горбуново.

После смерти Алексея Гавриловича предприятие перешло к Дмитрию Алексеевичу и Татьяне Алексеевне Поповым, а затем к сыновьям Дмитрия: Василию, Ивану, Алексею и Николаю. Дети и внуки А.Г. Попова, увы, не смогли продолжить успех его дела. Уже в 1860-х годах завод был отдан в аренду купцу Жукову, а вскоре вовсе был продан другим хозяевам. Фарфоровым предприятием некоторое время владели Рудольф Федорович Шредер, армянин Халатов, купец Василий Иванович Фомин. При нем в 1875 году фарфоровое производство было остановлено окончательно, а формы изделий и рецепт красок проданы конкурентам. В конце XIX столетия помещения фабрики были переоборудованы под бумаго-ткацкое и красильное производство. В селе Горбунове находилась богадельня, которая и при новых хозяевах фабрики содержалась на проценты с капитала еще прежнего владельца и храмоздателя А.Г. Попова. Последними до революции хозяевами на тот момент уже ткацкой фабрики в Горубново были братья Сазоновы.

Слава фарфоровому производству А.Г. Попова пришла почти с самого начала предприятия. Уже через четыре года после приобретения Поповым фабрики в Горбуново «Северная почта» в выпуске от 6 января 1815 года писала о трех фарфоровых фабриках Москвы и Московской губернии (Гарднеров, Алексея Попова и Дмитрия Насонова), где искусство мастеров не уступало иностранцам. После подробного описания гарднеровской фабрики в этом номере «Северной почты» говорилось: «В том же уезде состоящая фабрика купца Попова, хотя существует и не так давно, как фабрика гг. Гарднеров, но достигла также большого совершенства в своих изделиях. Как состав массы, так равно живопись, делает честь вкусу фабриканта и умению его сделать все свои украшения в своих произведениях так, что они составляют одно целое, прельщающее взоры знатоков».

К сожалению, производство, успешно начавшееся в начале XIX века, бесследно исчезло в конце столетия. Сегодня нет ни фарфорового завода, ни даже самого села Горбуново. Алексеевский храм, в подклете которого погребен храмоздатель А.Г. Попов, остался церковным памятником некогда знаменитого фарфорового производства в Подмосковье.

Сегодня нет ни фарфорового завода, ни даже самого села Горбуново. Алексеевский храм, в подклете которого погребен храмоздатель А.Г. Попов, остался церковным памятником некогда знаменитого фарфорового производства в Подмосковье.

Фарфоровый завод А.Г. Попова

Название:

Выберите категорию:Все Lalique Baccarat Saint-Louis Moser Faberge Daum» Тестовая подкатегория СЕРВИЗЫ БЛЮДА ВАЗЫ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА СТАТУЭТКИ БРОНЗА ЧУГУН МЕЛЬХИОР СЕРЕБРО НУМИЗМАТ ХРУСТАЛЬ ЦВЕТНОЙ ФАРФОР ЧАЙНЫЕ ТРОЙКИ КОФЕЙНЫЕ ПАРЫ СУМКИ ОБУВЬ АКСЕССУАРЫ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ И АКСЕССУАРЫ» КАРТИНЫ ВАЗЫ ЧАСЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КАРТИНЫ ВИНТАЖНАЯ БИЖУТЕРИЯ ВИНТАЖНЫЕ КУКЛЫ КЛУАЗОНЕ КИТАЙСКИЕ ВАЗЫ СЕРВИЗЫ И ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ СТОЛА MEISSEN МЕЙСЕН СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮСТРЫ ЛАМПЫ БРА ТОРШЕРЫ БОГЕМСКОЕ ЦВЕТНОЕ СТЕКЛО СМАЛЬТА НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ СТЕКЛО ЯНТАРЬ СССР ФАРФОР ЛФЗ ДУЛЕВО ВЕРБИЛКИ АНГЛИЙСКИЙ ФАРФОР Royal Copenhagen ФАРФОР С ЭТЮДАМИ ФРАГОНАР В СТИЛЕ ГАЛАНТНЫЙ ВЕК Каподимонте Capodimonte ИТАЛИЯ MOSER МОЗЕР ХРУСТАЛЬ Herend (Венгрия) КОВРЫ Lalique лалик АВТО КАФЕ ФУДТРАК ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ Фаберже FABERGE Limoges https://www. youtube.com/watch?v=4PmuL1kJiJk&t=19s

youtube.com/watch?v=4PmuL1kJiJk&t=19s

Производитель:ВсеВЬЕТНАМЛЕНИНГРАДСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОДВЕРБИЛКИGDRФЕДОСКИНОГарднерЕкатеринаChristofle Кристофль ФРАНЦИЯROSENTHAL VERSACEИСПАНИЯ LLADROШВЕЙЦАРИЯХеренд HerendLalique ЛАЛИКМейсен MeissenРОССИЯ МОСКВАФРАНЦИЯ ЛИМОЖИРАНHEREND ВЕНГРИЯГ Е Р М А Н И ЯДУЛЁВОScheibe-Alsbach Шайбе АльсбахRoyal Doulton АнглияFrstenbergПОЛЬШАФарфоровый завод А.Г. ПоповаКУБАЧИФРАЖЕ ВАРШАВАMeissen МайсенLladro ИспанияДАНИЯSAINT-LOUISH&C Heinrich Selb BavariaДМИТРОВСКИЙ ЗАВОДФАБЕРЖЕИСПАНИЯLuigi ColaniMOSER МОЗЕР ХРУСТАЛЬКаподимонте CapodimonteLICHTE ГДРАВТОР КАРАЕВ Э.В.ИТАЛИЯ MANGANIКРМ ГЕРМАНИЯШВЕЦИЯЗИЦЕНДОРФИФЗ ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОДOscar SchlegelmilchSpode АНГЛИЯWedgwoodRoyal CopenhagenКОНАКОВОMOSER МОЗЕРLINDNER ЛИНДНЕРMICHAEL KORSКАНАДАМОСКВАКУЗНЕЦОВФИНЛЯНДИЯVILLEROY BOCHCARTIER ФРАНЦИЯSCHAUBACHРУМЫНИЯMeissenАВСТРИЯ ВЕНАРОССИЯКОПЕНГАГЕНWallendorf ВАЛЕНДОРФReichenbach РАЙХЕНБАХROSENTHAL РОЗЕНТАЛЬГРЕЦИЯHERMESЗЛАТОУСТКАСЛИЗАПАДНАЯ ЕВРОПАKAISER КАЙЗЕРГДРNACHTMANN НАХТМАНW. GERMANU GOEBEL ГЁБЕЛЬHUTSEHENREUTHER ZELB ХУТЧЕНРОЙТЕРИНДИЯЗИКСИНГАПУРСССРБАВАРИЯ КАРЛСБАДЕВРОПАИТАЛИЯГОЛЛАНДИЯЮГОСЛАВИЯЯПОНИЯФРАНЦИЯАНГЛИЯДРЕЗДЕН САКСОНИЯЛФЗГЕРМАНИЯБАВАРИЯАВСТРИЯLIMOGESЧЕХИЯКИТАЙWEIMARJLMENAUDREZDON ДРЕЗДЕН

GERMANU GOEBEL ГЁБЕЛЬHUTSEHENREUTHER ZELB ХУТЧЕНРОЙТЕРИНДИЯЗИКСИНГАПУРСССРБАВАРИЯ КАРЛСБАДЕВРОПАИТАЛИЯГОЛЛАНДИЯЮГОСЛАВИЯЯПОНИЯФРАНЦИЯАНГЛИЯДРЕЗДЕН САКСОНИЯЛФЗГЕРМАНИЯБАВАРИЯАВСТРИЯLIMOGESЧЕХИЯКИТАЙWEIMARJLMENAUDREZDON ДРЕЗДЕН

Новинка: Всенетда

Спецпредложение: Всенетда

Результатов на странице: 5203550658095

Найти

Частный фарфоровый завод Попова | аукцион онлайн в Москве

Частный завод Попова существовал с 1811 по 1870-е гг. Находился в селе Горбуново Дмитровского уезда Московской губернии и специализировался на выпуске фарфоровой посуды и малой пластике. Частный завод Попова был регулярным участником художественно-промышленных выставок страны и получал почетные места и медали. Так, в 1833 г. А.Г. Попов был награжден орденом св. Станислава 4 степени, а в 1839 и 1841 гг. его сын Дмитрий – св. Анной 3 степени и св. Владимиром 4 степени за участие в промышленных выставках и высокий уровень представленных изделий.

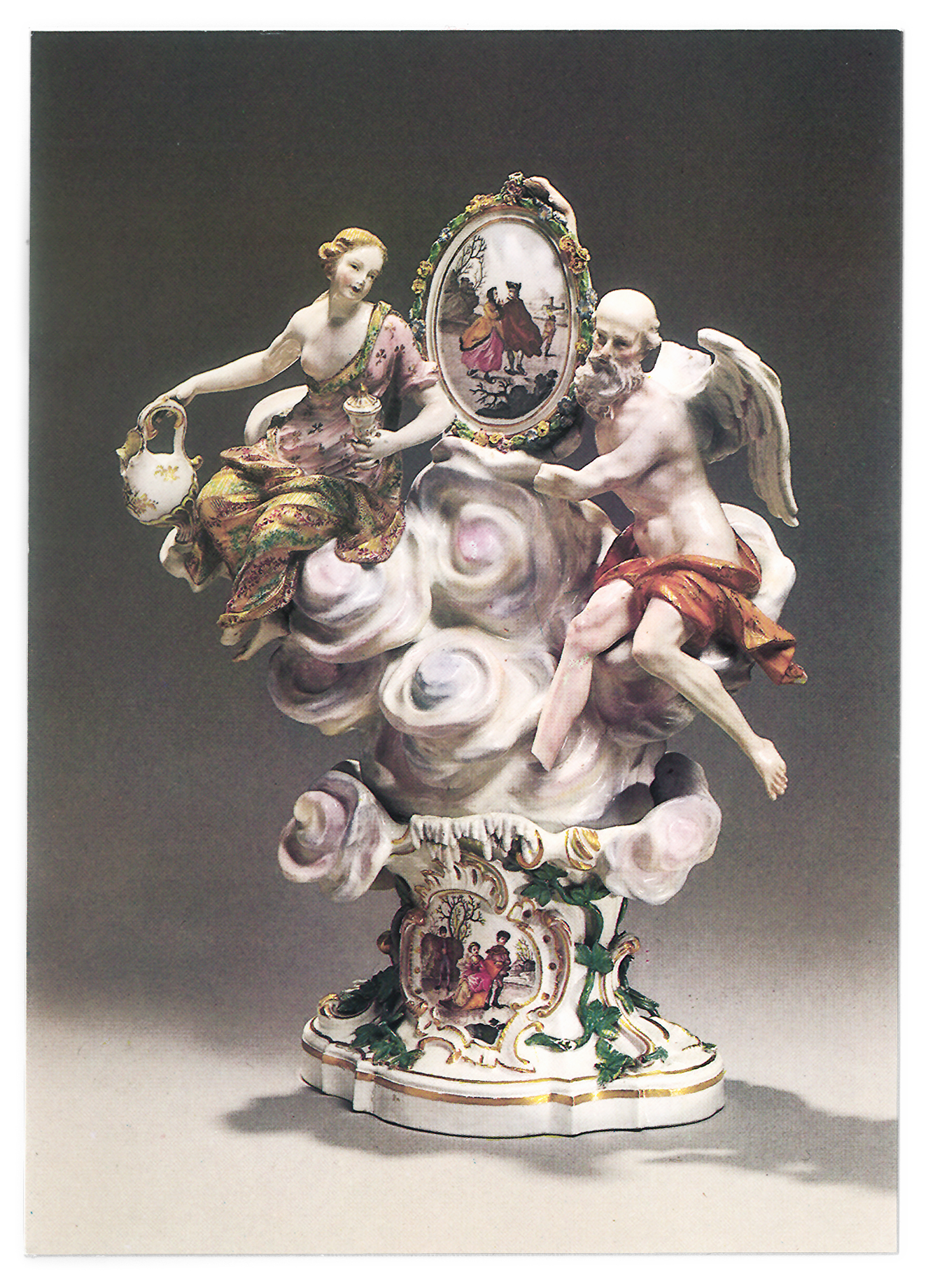

Традиционное клеймо на изделиях завода Попова – красная, либо золотая надглазурная или синяя подглазурная марка соединенных между собой печатных букв «АП». Технический уровень производства и оснащенность предприятия была достаточно высокой; при заводе существовала своя техническая лаборатория, которая обеспечивала решение всех технологических и художественных задач, обеспечивая надлежащее высокое качество фарфора. Предметы первой половины XIX в. придерживались строгих ампирных форм; традиционные сюжеты росписи чайной посуды этого периода — итальянские пейзажи и руины; ручки, носики имеют классицистическое скульптурное решение. С середины века появляются новые, стилизованные под неорокайльный стиль, изломанные формы чайных сетов, со сложными витиеватыми ручками и пышной цветочной росписью. Стилистика произведений частного завода Попова 1820-30-х гг. наиболее близка немецко-австрийскому стилю бидермайер — сентиментальные сценки играющих детей и богатая цветочная роспись. Среди фигурок, выпущенных на заводе Попова этого периода, практически отсутствует социально-гражданская тематика, также в сюжетных росписях практически не встречаются русские пейзажи и узнаваемые отечественные городские виды; в целом для фарфора завода Попова характерна ориентация на европейские образцы.

Особого разнообразия достигают кроющие фоны на предметах — бледно-бирюзовые, оттенки зеленого, оттенки розового и палевого и др.; популярны были матовые цветные фоны. В 1830-50-е гг. стилистика изделий завода Попова выдержана во «втором рококо». С конца 1840-х гг. появляются подарочные кружки и тарелки с видами Москвы, в связи с празднованием 700-летия древней столицы. Высоким уровнем исполнения, как в отливке самих моделей, так и в их росписи, отличаются жанровые скульптурки Частного завода Попова. Скульптурки отличаются занимательностью сюжетов, тщательностью и яркостью раскраски. Однако в пластике завода Попова много анатомических и пропорциональных погрешностей. Некоторые модели повторяли скульптуру берлинской и других немецких мануфактур. Также повторялись модели Императорского фарфорового завода: фигурки из «Народов России», «Демьянова уха» и др.

Фарфор завода Попова в Москве

Изделия данного предприятия узнаваемы во всем мире, их ценность сегодня очень велика. Чтобы продать фарфор завода Поповав наши дни, долго искать покупателя не придется.

Чтобы продать фарфор завода Поповав наши дни, долго искать покупателя не придется.

История предприятия

Один из лидеров фарфорового дела в будущем, завод Попова был основан во 2 половине 19 века в Московской губернии, селе Горбуново. Изначально он был в собственности известной фабрики Гарднера, но позже был продан Московскому купцу А.Попову.

Поначалу мастера фабрики копировали фарфоровые произведения Гарднера, но очень скоро перешли на изделия, от А до Я созданные по собственным технологиям. Со временем завод Попова стал крупным предприятием, где трудились 250 рабочих, а на то время это был довольно внушительный штат.

На фабрике производилась различная по стоимости и оформлению продукция. Здесь были и дорогие столовые наборы, и варианты попроще и дешевле. Создавались также вазы, подсвечники, элементы декора и пр.

Успешно сложившаяся работа изменилась в корне со смертью Попова. Предприятие было передано родственникам, потом несколько раз перепродан, что, конечно, не способствовало продуктивной работе. Фабрика закрылась в 1875 году, а секретные технологии производства были проданы конкурентам.

Фабрика закрылась в 1875 году, а секретные технологии производства были проданы конкурентам.

Особенности фарфора предприятия

мы уже упомянули, что на заводе Попова производилась и посуда дорогая, и подешевле – для людей с разным достатком. Нашим клубом производится скупка фарфора времен Попова любых вариантов. Изначально предприятием выпускались образцы попроще, и Попов одним из первых предложил к приобретению невычурные, толстостенные предметы посуды. Они охотно раскупались людьми среднего уровня достатка и хранилась бережно, долго служила.

Приобретя опыт, мастера фабрики начали выпуск дорогой посуды – сервизов, столовых наборов. Они отличались изящной позолотой, тщательно выполненными рисунками, гармоничными утонченными формами. Ручки и носики посуды выполнялись в виде цветов, листьев, голов птиц и животных. Все пространство изделий мастера заполняли рисунками и росписью. Хоть все это вкупе выглядело чересчур броско и, как говорится, дорого-богато, но такой стиль стал быстро узнаваемым не только по всей России, а и за ее пределами.

Отдельного внимания заслуживают статуэтки производства фабрики Попова. Изображая людей, животных, мебель и предметы быта, мастера тщательно выполняли все детали, прорисовывали каждую мелочь, использовали яркие сочные краски.

И сегодня изделия фабрики Попова узнаваемы и ценны для историков, коллекционеров, ценителей предметов старины.

Фарфоровая история Поповых

Мастера завода Попова применяли в декоре фарфоровых изделий большое количество разнообразных орнаментальных композиций. Фарфор Попова был настолько перенасыщен декоративными элементами, что полностью перекрывал все изделие, которое было покрыто еще и позолотой или основной краской. На изделии могло присутствовать одновременно и огромное количество букетов цветов, и различные виды пейзажей, так же могли быть одновременно добавлены декоративные орнаменты. При этом именно такой особый стиль фарфора фабрики Попова пользовался спросом у купеческой Москвы.

В период своего расцвета фабрика была достаточно передовой, этим и заслужила особое внимание. Например, именно на ней были изобретены новые виды эмали, такие как блестящая синяя и каштаново-коричневая. Так же фабрика Поповых славилась своими фигурками, отражавшими народный быт того времени. Реализм этих фигурок был необычайным, по этой причине на уровне аналогов того времени пользовался особым спросом. Естественность и реалистичность достигалась за счет того, что прототипами были живые люди: крестьяне, прачки, кузнецы, кухарки за работой, при полном отсутствии театральности в позе. Местные художники создавали без преувеличения шедевры.

Фарфор фабрики Попова отличался своими редкими цветными фонами. Эффектно смотрелись формы больших полусферических чашек с превосходного качества ручной росписью и позолотой. Высокое качество фарфора и художественность исполнения ставит изделия фабрики Попова в один ряд с лучшими образцами фарфора из Европы того времени.

Продукция Попова отличалась высоким качеством и с технической и с художественной точек зрения.

На изделиях фабрики Попова ставили клеймо АП в тесте или такое же но синее подглазурное. Иногда встречаются изделия и без клейма.

Хотя фабрика Попова не смогла сделать изделия аналогичные по качеству с Императорским фарфоровым заводом, все же ей удалось достичь уровня производства фабрики Гарднера.

В 1872 году фабрика не выдержав конкуренции с более прогрессивными предприятиями была ликвидирована.

В настоящее время редкие изделия фабрики Попова являются желанными предметам среди коллекционеров и любителей антиквариата, а фигурки со 150-летней историей дошедшие до нас в сохранности появляющиеся на рынке стоят как минимум несколько тысяч долларов.

Любовь Попова, Беспредметная композиция, c.1920

Любовь Попова

Беспредметная композиция, около 1920 г.Картон, гуашь, масло, тушь

45.6 x 28,3 см

18 x 11 1/8 дюйма

Любовь Попова Русский: 1889 — 1924 гг. Выдающаяся фигура абстрактного искусства с самого его зарождения, Любовь Попова была пионером кубофутуризма, которая в 1912 году работала в московской студии Tower с Владимиром Татлиным и другими художниками и участвовала в таких знаковых выставках, как Tramway V: Первая футуристическая выставка картин и 0.10: Последняя выставка футуристов, обе в 1915 году в Санкт-Петербурге, последняя из которых была выставкой, на которой Казимир Малевич, как известно, представил супрематизм с подборкой из 39 работ. Попова много путешествовала: в Киев, Псков и Новгород, где видела старинные русские церкви и иконы; в Париж, где она училась у Анри Ле Фоконье, Жана Метцингера и Андре Дюнуайе де Сегонзак в La Palette; и в Италию, где она познакомилась с искусством раннего Возрождения и познакомилась с футуризмом. Она описывала живопись как «конструкцию» и использовала строительные блоки линии и цвета как часть своего динамичного конструктивного процесса.Обосновывая выставку с исторической и эстетической точки зрения, «Без названия», c1918 г., и «Необъективная композиция», c1920 г., суммируют художественную траекторию Поповой. Оба показывают, как художник создавал идеи движения и трехмерности из простых форм. Масштаб этих произведений, как и современные образцы Малевича, обнаруживает влияние иконописи. Вскоре после того, как эти работы были завершены, Попова отказалась от студийной живописи и занялась утилитарным производственным искусством, таким как текстиль, фарфор и декорации для театра.Она умерла от скарлатины в возрасте 35 лет в 1924 году.

Происхождение

ХудожникAnnely Juda Fine Art, Лондон

Выставок

Surface Work, Victoria Miro, Mayfair, Лондон, 10 апреля — 16 июня 2018 г.Line & Circle , Annely Juda Fine Art, Лондон, 28 февраля — 23 марта 2013 г.

Великий эксперимент: дань уважения русскому искусству Камилле Грей , Annely Juda Fine Art, Лондон, 29 октября — 19 декабря 2009 г.

Видение и реальность, Музей искусств Луизианы, Дания, 24 сентября 2000 г. — 14 января 2001 г.

Тридцатые годы — влияние на абстрактное искусство в Великобритания , Annely Juda Fine Art, Лондон, 2 июля — 19 сентября 1998 г.

Литература

Великий эксперимент: дань уважения Камилле Грей русским искусством (Лондон: Annely Juda Fine Art, 2009), ил.нет. 31Тридцатые годы — Влияние на абстрактное искусство в Великобритании (Лондон: Annely Juda Fine Art, 1998), ил. нет. 40

Публикации

Тупицын, Маргарита, Родченко и Попова: определение конструктивизма (Лондон: Tate Publishing, 2009)Боулт, Джон Э. Боулт и Мэтью Друтт, Амазонки авангарда: Александра Экстер, Наталья Гончарова, Любовь Попова, Ольга Розанова , Варвара Степанова и Надежда Удальцова (Нью-Йорк: Публикации музея Гуггенхайма, 2000)

Домбровски, Магдалена, Любовь Попова (Нью-Йорк: Музей современного искусства, 1994)

Любовь Попова | Знатоки искусства

Любовь Попова аутентификация от 175 $.Любовь Попова оценка от 25 долларов. Любовь Попова сертификаты подлинности (COA). Любовь Попова анализ, исследования, научные испытания, полные удостоверения. Поможем продать вашу Любовь Попова или продадим вам.

Состав 1916

Любовь Попова была русским художником и дизайнером. Она родилась под Москвой и сначала училась у Станислава Жуковского в 1907 году, затем у Ивана Дудина и Константина Юона в 1908 году. В это время она довольно часто путешествовала и вдохновлялась творчеством Михаила Врубеля в Киеве и искусством раннего Возрождения в Италии. .

Гуашь без даты

Учебная поездка в Париж в 1912 году пробудила интерес к кубизму и итальянскому футуризму. Там она подружилась с художниками-футуристами, такими как Жан Метцингер, Андре Дюнуайе и Анри Ле Фоконье. Она объединяла стили футуризма в течение следующих четырех лет, прежде чем перейти к чистой абстракции. За это время Попова участвовала во многих выставках современного искусства в России, в основном в Москве.

Состав 1913

Состав 1914

Состав 1915

В 1916 году Попова снова присоединилась к новой популярной группе художников, известной как супрематисты, во главе с Казимиром Малевичем.После революции она отвергла живопись как буржуазную и посвятила себя прикладному искусству. Это включало создание костюмов, театральных декораций, текстиля, фарфора, платьев и книг. Попова также работала учителем у других художников в Свомасе и Вхутемасе в 1918 году и была членом Инхук с 1920 по 1923 год. Она умерла от скарлатины в возрасте 35 лет.

Состав 1918

Сегодня работы Поповой периода 1913-1916 гг. Стоят по высокой цене, превышающей миллион долларов, и находятся в музеях современного искусства по всему миру.Все еще не знаете, есть ли у вас дома абстрактная русская картина? Свяжитесь с нами … это могла быть Любовь Попова.

Анета Попова: Современная керамика в контакте с поэзией

Анета Попова (37) — архитектор, керамист, поэт. Она родилась в Скопье. Она живет в Скопье. И она творит в Скопье. Она не из тех людей, которые любят цитировать других, если она сначала не пережила и не испытала на себе жизненные впечатления. Однако есть фраза каталонского скульптора Корберо, в которой она полностью находится.То, что она создает, должно иметь поэтическую и даже лирическую нить.

Побывали в ее мастерской в Матке, когда она делала тарелку из мягкой терракотовой глины, которая после обжига приобрела узнаваемый красный цвет. Ее творческий уголок похож на мини-галерею с глиняными картинами, которые она сделала сама. Отсюда возник ряд вопросов, ответы на которые раскроют сущность современной македонской керамики, увиденную через призму основателя Lipa Ceramics.

- Кто такая Анета Попова и что такое Lipa Ceramics?

Мне немного сложно отнести себя к определенной категории.Я бы сказал, что то, что меня определяет и определяет мои контуры, мультимедийно и концептуально. Мне нравится пробовать, комбинировать и сублиматировать несколько разных областей, отраслей и искусств. Lipa Ceramics — это лишь часть всего этого. И это относится к функциональной керамике. Мое знакомство с керамикой началось с Lipa Ceramics.

- Что вдохновило вас на вступление в мир керамики?

Моя керамическая практика началась с изготовления тарелок.Сначала очень наивно. Просто люблю красивые тарелки. А еще я люблю экспериментировать с формой тарелок. Для меня тарелка — это больше, чем объект. У него своя философия, к которой стоит подойти. Помимо своего функционального назначения, он может также представлять что-то еще. Это может быть скульптура в космосе. Вы можете выразить себя по-своему.

- В чем красота современной керамики как ремесла?

Красоту можно предвидеть в многочисленных возможностях комбинирования материалов.В зависимости от того, как вы лично хотите заниматься ремеслом, есть возможности для множества различных экспериментов. Для меня это захватывающе и интересно, потому что это связано с силой трансформации. Это то, что связывает меня с гончарным делом. Что я постоянно наблюдаю, как все меняется. В каком-то смысле это удовлетворяет мою потребность рождаться снова и снова.

- Каково работать с глиной в качестве материала?

Работа с глиной действительно успокаивает.Он переносит вас в свой мир. И в спирали, по которой крутится глина. Глина — это живой материал. Все, что вы проявляете как энергия, как чувство и мысль, впоследствии отражается непосредственно на самом материале.

- Для кого созданы ваши керамические изделия?

Часть того, что я создаю, — это функциональная керамика. То, что можно использовать в повседневной жизни. А другая часть — что-то более абстрактное и более поэтическое. Их объединяет некий минимализм.Я хочу, чтобы мои творения были четко понятными и узнаваемыми. Легко чувствовать и читать. Я не рисую на керамике. По крайней мере на данный момент. На данный момент это не вызывает у меня проблем.

- Что на обратной стороне керамических масок у вашего лица?

Прошлой весной я создал сорок четыре маски во время карантина. Все началось неожиданно, и я думал, что закончится через несколько дней. Однако каждый день, проведенный дома, каким бы однообразным он нам ни казался, заставил меня осознать, что он также приносит что-то новое в своем роде.В основном в нашем внутреннем мире. Вот чем каждый последующий отпечаток моего лица отличался от предыдущего. Все маски белые, но иначе белые. Строение и размер разные. Энергия другая. Каждая маска имеет свой индивидуальный характер.

- W Что это за послание, которое можно прочитать через вашу эстетику?

Не люблю идеальные формы. Я не хочу совершенства. Хотя да, я восхищаюсь кое-чем, что подошло достаточно близко. Однако когда я работаю, я склонен немного смещать вещи с их оси.Чтобы вызвать столкновение, трещину или царапину. Что бы это ни было, это на самом деле покажет это столкновение или соприкосновение с жизнью и жизненной энергией.

- Есть ли рецепт успеха в этой профессии?

Керамика — это сложный вид деятельности. Это тоже наука. И искусство. И крафтить. Если вы хотите добиться прогресса и максимально использовать его потенциал, вам нужно постоянно инвестировать и работать. Я рада, что благодаря личному участию у меня появилась возможность сблизиться и увидеть, как мир относится к керамике.Поэтому я пробую себя и в направлениях, которые раньше казались мне недоступными.

- Какова ваша керамическая задача в будущем?

Интересуюсь фактурой и структурой материала. В предстоящий период я хочу посвятить себя созданию глазури и экспериментировать с ней, добиваясь таким образом различных эффектов. Не с точки зрения внешнего вида керамики. Скорее кожа на керамике. Как ощущение и прикосновение.

- Какой совет вы дали бы молодым людям, которые еще не пошли по вашим стопам?

Интерес начать что-то новое, что-то свое или научиться ремеслу растет.Мой совет молодым мастерам и тем, кто хочет научиться ремеслу, заключается в том, что им нужно быть настойчивыми и целеустремленными. При создании керамики особенно важны настойчивость, целеустремленность и терпение. Эти три принципа по-своему просто продвигают нас дальше по избранному нами пути.

Автор: Милан Атанасов Фото: Света Богова Йовановска

GERARDO MONTERRUBIO ПОРТФОЛИО | Общественный колледж Глендейла

ПОРТФОЛИО GERARDO MONTERRUBIO | Общественный колледж ГлендейлаПожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для удобства пользователей.

Взаимодействие с другими людьми Показать спрятатьВАЖНО

Возвращение в кампус: Летняя сессия в основном проходит онлайн, некоторые занятия проводятся лично. GCC работает над увеличением количества очных занятий в осеннем семестре.

АКАДЕМИКА »Учебные подразделения» Отдел визуальных и исполнительских искусств »Керамика» ФАКУЛЬТЕТ

www.gerardomonterrubio.com IG: @gerardomonterrubio Херардо Монтеррубио — художник из Лос-Анджелеса, работающий в основном с глиной. Практика Монтеррубио проистекает из богатой истории судна: его повествование и фиксация художественно-исторического контекста лежат в основе его практики. Его работы изображают современные и в равной степени антропологические исследования его наблюдений за миром.Монтеррубио использует свои керамические скульптуры в качестве полотен для тщательно проработанных изображений, на которые оказали влияние миф, история, религия и человеческое воображение, которые лежат в основе культурных парадигм. Работы Монтеррубио были предметом национальных и международных выставок. Его работы включены в частные и государственные коллекции, включая Художественный музей округа Лос-Анджелес, Американский музей керамического искусства и Музей ремесел Фуллера.Его работы были представлены в отмеченных наградами сериях PBS Craft in America, Los Angeles Times, Modern Magazine, American Craft Magazine, Artillery Magazine и Ceramics Monthly. Монтеррубио получил степень бакалавра гуманитарных наук в Калифорнийском государственном университете в Лонг-Бич и степень магистра иностранных дел в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. |

Пуньо-де-Тьерра, Фарфор, 21.5 x 14,75 дюйма 2016 г.

Towards la Zona Pellucida, Фарфор, 18 x 13 x 13 дюймов, 2017

Эдуардо Арельяно Феликс, Фарфор, 18 x 13 x 10 дюймов, 2009 г.

Myrtillocactus Geometrizans, фарфор, 24,5 x 12 x 12 дюймов 2017

Qhapaq Ucha, Терракота, 21 x 16 x 13 дюймов 2019

Scooby WS White Fence LS, фарфор, 22 x 16 x 13 дюймов 2013

Числа 31: 17-18, фарфор, 24 x 12 x 7 дюймов.2019

Числа 31: 17-18 (деталь), фарфор, 24 x 12 x 7 дюймов 2019

Любовь Попова. Живописный архитектурный стиль. 1917

В Painterly Architectonic , одной из серии работ с этим названием, Попова расположила области белого, красного, черного, серого и розового цветов, чтобы предположить, что плоскости расположены одна над другой на белом фоне, как бумага разной формы. в коллаже. Однако пространство не является полностью плоским, поскольку закругленный нижний край серой плоскости подразумевает, что эта поверхность изгибается вверх против красного треугольника.Это давление находит совпадения в формах и расположении плоскостей, которые избегают как прямых углов, так и вертикальных или горизонтальных линий, так что изображение становится натянутой сетью наклонов и диагоналей.

Под влиянием своих визитов в Западную Европу перед Первой мировой войной Попова помогла внедрить в русское искусство идеи кубизма и футуризма, с которыми она столкнулась во Франции и Италии. Ее модель абстракции подразумевает использование ею термина «архитектоника»: рассматривая плоскости почти как твердые материальные объекты, Попова построила монументальную композицию, сфокусированную на взаимосвязи между отдельными частями.

В 1916 году Попова стала супрематистом — термин, придуманный в прошлом году художником Казимиром Малевичем для описания искусства, которое отвергало историческую преданность живописи репрезентации, вместо этого сосредоточившись на превосходстве чистого художественного чувства. После русской революции в 1917 году многие художники поддержали цель Малевича, полагая, что революционное общество требует радикально нового художественного языка.

Отрывок из публикации MoMA Highlights: 375 работ из Музея современного искусства, Нью-Йорк, (Нью-Йорк: Музей современного искусства, 2019)Дополнительный текст

В 1919 году Попова описывала живопись как «конструкцию», строительными блоками которой были цвет и линия.В этой работе яркие цветные плоскости неправильной формы наложены на нейтральный фон. Изогнутый нижний край серой формы, выходящей из-под красного треугольника и белой трапеции, предполагает трехмерность, в то время как яркие цвета и выступающие края, которые, кажется, выходят за пределы кадра, вызывают энергичное движение. Painterly Architectonic — одна из серии работ Поповой, созданных между 1915 и 1919 годами в ответ на супрематические картины Казимира Малевича. Ее определение живописи как созидательного процесса также напоминает ее участие в материальной абстракции русского коллеги Владимира Татлина, в обучающей студии которого она работала.

Этикетка галереи с 2006 года.

В противовес обширному белому фону супрематических картин Казимира Малевича Попова создает то, что кажется узким, неглубоким контейнером для геометрических форм, которые, кажется, выталкиваются из него наружу. Ее модель абстракции подсказана использованием термина «архитектоника»: рассматривая плоскости почти как твердые материальные объекты, Попова создает монументальную композицию, сосредоточенную на взаимосвязи между отдельными частями.В этой работе, которая сочетает в себе тщательно окрашенную поверхность с трехмерным пространственным качеством, она объединила соответствующие нововведения Малевича (в использовании цветных геометрических форм и работы с краской на поверхности) и русского художника Владимира Татлина (в перекрывающиеся элементы, которые предполагают абстрактную рельефную конструкцию), в мастерской которой Попова работала с 1912 по 1915 год. В 1916 году она присоединилась к супрематической группе Малевича и в течение следующих двух лет создала серию работ, в том числе эту под названием «Живописная архитектура» .

Этикетка галереи с 2015 года.

(PDF) Влияние гранулометрического состава порошка электрокорунда с фарфоровой связкой на газопроницаемость и прочность пористой керамики

В образцах состава 45/50 газопроницаемость со-

эффективна при повышении температуры обжига со всеми значениями

ед. Давления уплотнения снизилось так же, как и в образце

мес состава 35/60: с 25 МПа от 1.От 4 до

1,0 мм2 при 50 МПа от 1,0 до 0,6 мм2 и при

100 МПа от 0,9 до 0,5 мм2. При этом предельная прочность образцов

на изгиб значительно увеличилась:

при давлении прессования 25 МПа с 4,3 до 4,8 МПа,

при 50 МПа с 9,3 до 11,1 МПа, а при 100 МПа с

от 12,9 до 12,9 МПа. 14,3 МПа (см. Рис. 2а, г и 3а, г). У образцов

с составом 50/45 коэффициент газопроницаемости

при увеличении температуры обжига при всех значениях com-

давление реакции уменьшалось так же, как и для образцов

составов 35/60 и 45/50: при 25 МПа от 1.От 1 до

0,7 мм2, при 50 МПа от 0,9 до 0,3 мм2 и при

100 МПа от 0,5 до 0,2 мм2. В этом случае предельная прочность на изгиб

значительно увеличилась при всех давлениях уплотнения

25 МПа с 5,3 до 6,1 МПа, при 50 МПа

с 11,5 до 14,1 МПа, при 100 МПа с 13,5 до 15,1 МПа

(см. рис. 2a, d и 3a, d).

Простая взаимосвязь между пористостью и газопроницаемостью не существует, поскольку последняя определяется не столько пористостью, сколько геометрией структуры пор материала, поскольку

с идентичной пористостью керамический материал с другой структурой

может проявляют разную проницаемость [10].

Для формовочных смесей двухфракционного состава (2 — 3

и 0,5 мм) увеличение содержания крупной фракции

способствует уплотнению каркаса для всех заготовок (см. Рис. 2,

3). Это согласуется с данными для смесей, состоящих только из мелких частиц

или только из крупных фракций с 5% фарфорового связующего. Увеличение содержания крупной фракции

за счет мелкодисперсного материала

риала способствует формированию плотного и прочного каркаса

, обеспечивая повышение прочности и уменьшение пористости керамики

[6].

Увеличение содержания крупной фракции за счет уменьшения на

мелкой фракции в формованной смеси увеличивает плотность

, поскольку происходит уменьшение трения между частицами и стенками матрицы

(внешнее трение) и между ними. частицы (внутреннее трение

). В этом случае происходит снижение коэффициента газопроницаемости

. Максимальное соотношение крупной и мелкой фракций

50/45, что довольно далеко от соотношения 70/30

, принятого для обеспечения наиболее плотной упаковки в традиционных огнеупорах

.В огнеупорах обычно реализуется ситуация

, когда частицы крупных фракций

соприкасаются друг с другом, а все промежутки между ними заняты

мелкими фракциями (связующим). Это обеспечивает низкую усадку огнеупора — возраст

при обжиге и эксплуатации, а также неплохую плотность и прочность

. Чем ниже соотношение крупной и мелкой фракций

по сравнению с соотношением 70/30, тем больше пористость и меньше прочность

при температуре обжига 1350 и 1450 ° C

и изученных давлениях уплотнения (25, 50 и 100 МПа).

После обжига при 1450 ° C увеличение коэффициента газопроницаемости

и средний радиус пор проходят через максимум

с соотношением 40/55 при всех значениях давления уплотнения

(см. Рис. 3а, б ). После обжига при 1350 ° C с уменьшением соотношения крупных и мелких фракций на

происходит изменение коэффициента проницаемости по газу

и среднего размера пор, которые более

сложны по своей природе и зависят от давления уплотнения (см.

Инжир.2а, б). При давлении уплотнения 25 МПа коэффициент проницаемости для газа

и средний размер пор увеличиваются с максимальным значением

для отношения 40/55, а затем уменьшаются. При давлении уплотнения

, равном 50 МПа, коэффициент газопроницаемости

и средний размер пор непрерывно увеличиваются (без прохождения

через максимум). При давлении уплотнения

100 МПа коэффициент газопроницаемости и средний размер пор

при уменьшении соотношения 50/45 до 45/50 увеличивается, затем

с 45/50 до 40/55 уменьшается, но с С 40/55 до 35/60 он

снова увеличивается (см. Рис.2а, б).

Во всех тестах коэффициент газопроницаемости и средний размер пор

изменяются симбатно. Переход в двухфракционный состав обеспечивает неплохую газопроницаемость и одновременно неплохую прочность керамики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беркман А.С. Пористая проницаемая керамика,

Стройиздат, Москва (1969).

2. Райс Р. В. Пористость керамики, Марсель Деккер, Инк., Нью-

,Йорк (1998).

3. С. Хацуки, С. Таро и Х. Йошихиро, «Анализ газопроницаемости —

способности пористых порошковых прессовок оксида алюминия», J. Asian Ceram.

Soc., 1, 368 — 373 (2013).

4. И. Тошихиро, К. Йошиказу и Н. Акира, «Газопроницаемость и

механических свойств пористой керамики из оксида алюминия с

порами, ориентированными в одном направлении», J. Europ. Ceram. Soc., 27,

53 — 59 (2007).

5. Э. А. Морейра и Дж. Р. Кури, «Влияние структурных параметров

на проницаемость керамических пен», бразильский журнал J.

Chem. Eng., 21, 100 — 110 (2004).

6. А.В. Беляков, Зау Йе Мау Оо, Н.А. Попова, Йе Аунг Мин,

и Чжо Лвин Оо, «Изменение гранулометрического состава керамики на основе электрокорунда

с фарфоровой связкой

для контроля ее гранулометрического состава. открытая пористость и прочность », Refract.

Индуст. Керамика, 57 (1), 77 — 80 (2016).

7. Бруно Г., Позднякова И., Ефремов А. М. и др. Термический и механический отклик

промышленной пористой керамики // Матер.Sci.

Форум., 652, 191 — 196 (2010).

8. Официальный сайт. Производственно-торговая фирма Керамика Гжели

[Электронный ресурс].

http://ceramgzhel.ru/poleznayainfor/markirovkakeramicheskix.

HTML.

9. Андрианов Н.Т., Балкевич В.Л., Беляков А.В. и др. Лабораторный курс химической технологии керамики

(ред. И.Я.

Гусман), РИФ Стройматериалы, Москва

( 2005).

10.И.Я. Гусман и Э. Сызов П. Технология пористых керамических материалов и изделий

// Приокат. Kn. Изд., Тула

(1975).

394 А. В. Беляков, Зау Йе Мау Оо, Н. А. Попова, Е Аунг Мин

СОВКОМ — Аукционный дом

«Советское искусство от А до Я» на аукционе «Совком».

Московский аукционный дом проводит последний в этом году аукцион, сочетая серьезные находки с простым подбором новогодней тематики.

Аукцион, который состоится в «Совкоме» 1 декабря, назван в честь обложки книги Самуила Маршака «Веселое путешествие от А до Я», нарисованной известным советским художником-графиком (членом организации «Мир искусства»). ) Владимира Конашевича 1953 г. (акварель с многочисленными подписями и штампами издательства на обороте оценивается в 100–200 тыс. Руб.). Сам аукцион тоже может быть похож на алфавит: здесь собраны и европейские натюрморты 19 века, и работы современных художников, и русские классики.Сделан акцент на новогодний подарок — по умеренным ценам продаются оригиналы советских новогодних плакатов, зимняя графика и живопись ХХ века, фарфоровые скульптуры на зимнюю тематику.

Но, конечно же, основной упор сделан на серьезное коллекционное искусство. На торги выставлен блок работ, подаренный Анной Остроумовой-Лебедевой директору издательства «Советский писатель» Ивану Пикулеву. Это монохромная акварель самой Остроумовой-Лебедевой «Св.Петербург. 1912 г. »(эстимейт 300–600 тыс. Руб.) И пастель Александра Бенуа« Каменный гость »- иллюстрация к« Маленьким трагедиям »Пушкина (до 1917 года, эстимейт 500–1 млн руб.). Очень тяжелая артиллерия — «Девственный лес» Юлия Клевера, профессора пейзажной живописи Императорской Академии художеств. Это сказочная работа с мистическим светом в глубине зарослей, оцененная в 5–10 миллионов рублей.

Есть еще и современное искусство. Например, неожиданная ранняя работа Виталия Комара «Соседи» со стариками и собаками 1967-1968 годов (эстимейт 700 тыс. — 1.2 млн руб.). На обороте — посвящение Александру Хамарханову, поэту из Улан-Удэ, дружившему с московскими нонконформистами в конце 1960-х годов.

Заслуживает внимания и яркая работа белорусского художника и дизайнера Владимира Цеслера «Улыбка Рональда Макдональда с губами Давида» (эстимейт 150–400 тысяч рублей)

Читать далее .