Ленинград экономический центр: Ленинград – экономический центр социалистического государства

Предприятия Ленинграда в годы блокады

27 января 2014

Накануне Великой Отечественной войны Ленинград был крупнейшим индустриальным, научным и культурным центром нашей страны. Активно развивалось тяжёлое электромашиностроение и станкостроение, развивается современное судостроение и приборостроение. Строились новые предприятия. Заводы и фабрики реконструировались и оснащались лучшим оборудованием.

Естественно, что с началом войны роль предприятий Ленинграда существенно возросла. Город, располагающий огромным производственным потенциалом, многоотраслевой промышленностью, должен был быстро наладить выпуск различного вооружения, боеприпасов, снаряжения, дать фронту необходимую технику.

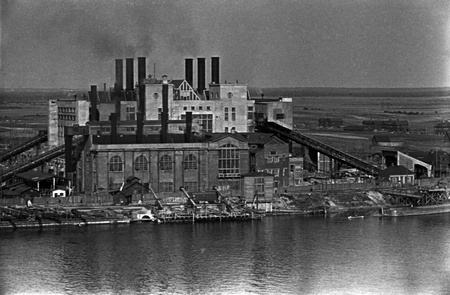

С июля 1941 по октябрь 1943 года из Ленинграда было эвакуировано 92 крупнейших предприятия различных отраслей промышленности, мощность ленинградской промышленности уменьшилась на 70% по сравнению с довоенным уровнем. На начало 1941 года в Ленинграде действовало около 1000 фабрик и заводов.

После прорыва блокады в начале 1943 года почти все предприятия Ленинграда, сохранившие оборудование, были расконсервированы и вновь запущены. Многие из них продолжают свою работу и сегодня.

Кировский завод

Осенью 1941 года большая часть оборудования и около 15 тыс. человек вместе с членами семей были эвакуированы на Урал, где на Челябинском Кировском заводе (известном как Танкоград) было развернуто массовое производство «танков Победы» — тяжелых танков серий КВ и ИС, а также самоходных артиллерийских установок (САУ) на их базе. Всего с конца 1939 года по май 1945-го в войска поступило более 19 тыс. различных типов тяжелых танков и САУ производства Кировского завода (около 20% общей численности бронетанковой техники, выпущенной танковой промышленностью страны).

Адмиралтейские верфи

В условиях войны и блокады Адмиралтейские верфи сдали флоту 7 подводных лодок, 22 катера типа МБК, 48 морских охотников, 116 самоходных плашкоутов, 5 судоподъемных понтонов грузоподъемностью 200 т. На заводах было переоборудовано и отремонтировано более 260 кораблей и судов. Женщины и дети, заменившие у станков мужчин, изготовили для нужд фронта около 3 000 комплектов тралов, 8 000 патронов для тралов, 120 000 морских мин МШ-120, 300 якорных мин, 1 500 минометов МБ-82, 30 000 металлических и саперных лопат, 900 буев для тралов, 91 комплект параванов, 80 000 корпусов снарядов, мин, авиабомб, 18 300 единиц деталей для танков было поставлено Кировскому заводу. Самоотверженный труд коллектива верфи по выполнению фронтовых заказов, строительству и ремонту боевых кораблей получил высокую оценку. В 1946 г. коллективу Адмиралтейского завода было передано на вечное хранение Знамя Государственного комитета обороны СССР. В 40-ю годовщину Победы Ленинградское Адмиралтейское объединение было награждено орденом Отечественной войны 1 степени за заслуги в обеспечении Советской Армии и ВМФ в годы Великой Отечественной войны. В послевоенное время предприятие продолжало строить подводные лодки и боевые надводные корабли, суда гражданского флота самого различного назначения.

На заводах было переоборудовано и отремонтировано более 260 кораблей и судов. Женщины и дети, заменившие у станков мужчин, изготовили для нужд фронта около 3 000 комплектов тралов, 8 000 патронов для тралов, 120 000 морских мин МШ-120, 300 якорных мин, 1 500 минометов МБ-82, 30 000 металлических и саперных лопат, 900 буев для тралов, 91 комплект параванов, 80 000 корпусов снарядов, мин, авиабомб, 18 300 единиц деталей для танков было поставлено Кировскому заводу. Самоотверженный труд коллектива верфи по выполнению фронтовых заказов, строительству и ремонту боевых кораблей получил высокую оценку. В 1946 г. коллективу Адмиралтейского завода было передано на вечное хранение Знамя Государственного комитета обороны СССР. В 40-ю годовщину Победы Ленинградское Адмиралтейское объединение было награждено орденом Отечественной войны 1 степени за заслуги в обеспечении Советской Армии и ВМФ в годы Великой Отечественной войны. В послевоенное время предприятие продолжало строить подводные лодки и боевые надводные корабли, суда гражданского флота самого различного назначения.

Государственный Обуховский Завод

В первый день войны, на заводе, как и на других предприятиях Ленинграда, состоялись митинги. Около 6000 работников предприятия ушло на фронт. В первые месяцы войны сильно изменился состав работников завода. Ушедших на фронт мужчин на всех участках производства заменили женщины (к декабрю 1941 года доля женского труда составляла от 30 до 50% в разных цехах) и подростки от 13 до 15-ти лет. Вернулись к станкам и мартеновским печам ветераны. Работа на заводе не прекращалась ни днем, ни ночью. Несмотря на значительное сокращение численности личного состава, завод не снижал темпов производства: за июль-август месяцы 1941 года сталевары выплавили металла столько же, сколько за 1-е предвоенное полугодие. Завод работал для фронта и одновременно сам был частью фронта. На территории завода были возведены оборонительные укрепления, огневые точки, в стенах цехов пробиты стрелковые амбразуры. Наступило самое трудное время — зима 1941-1942г.г. Остановились прокатка, кузница, сталефасонный и мартеновский цеха.

Несмотря на тяжелые условия блокадного Ленинграда на заводе зародилось движение «За ремонт и изготовление орудий в свободное от работы время». Во внеурочное время было изготовлено 9000 кинжалов, более 3000 тысяч саперных лопаток, отремонтировано более 20 орудий.

В военные годы завод бесперебойно снабжал армию орудиями, минами, снарядами: было изготовлено более 20 тысяч бронетанковых и фугасных снарядов калибра 130, 160, 305, 356 и 406 мм; выпущено более 90 тысяч деталей для реактивных мин М-13 (Катюша), 11 тысяч разных деталей для пулемета «Максим», 125 тысяч мин калибра 82 мм; создано 30 новых артиллерийских батарей на железнодорожных платформах, оснащенных двумя или четырьмя главными орудиями до 152 мм включительно; во 2-м квартале 1944 года налажено серийное производство противотанковой пушки калибра 100 мм.

ОАО «Средне-Невский судостроительный завод»

В годы Великой Отечественной войны завод, находясь в нескольких километрах от линии фронта, под бомбежками и обстрелом врага, занимался достройкой тральщиков, ремонтом кораблей, строительством, плашкоутов для Дороги Жизни, тендеров и понтонов для переправы войск и военной техники. С первых дней войны были призваны в Красную армию и ушли на фронт 272 добровольца из числа заводчан. Другая часть сотрудников завода ушла в партизанский отряд, командиром которого стал секретарь парткома завода Федор Тищенко.

Завод «Петмол»

70 лет жители нашего города знают и помнят о героическом подвиге ленинградцев, об их сильнейшей воле и стремлении победить фашистов. В годы войны каждая частичка города, каждый его житель боролся за освобождение Ленинграда. Многие предприятия не останавливали производства, снабжая осажденный город продовольствием и вооружением.

После войны заводу удалось выйти в лидеры пищевых предприятий Северо-Запада благодаря внедрению новейших технологий. В середине 60х годов комбинат был награжден орденом Ленина.

В 1992 году Ленинградский молочный комбинат №1 имени С. М. Кирова становится Санкт‑Петербургским молочным комбинатом «ПЕТМОЛ». Весной 2014 года завод отметит 80-летний юбилей.

Арсенал

Перед Великой Отечественной войной в Советском Союзе была создана новая оборонная промышленность, не уступающая военно-промышленному комплексу западно-европейских стран.

петербургская экономика попала в замкнутый круг

Автор фото: Тихонов Михаил

15:2301 января 2022

2419просмотров

15:2301 января 2022

Как ленинградская производственная база трансформировалась за 30 лет капитализма.

Чтобы почувствовать, насколько отдалилась экономика Петербурга от экономики Ленинграда, интересно сыграть в «Менеджер» — перестроечную версию американской «Монополии». Самые дорогие карточки на том поле — тяжёлая промышленность: Кировский завод, «Электросила» и ЛОМО. А самые дешёвые — швейные фабрики «Победа» и «Большевичка». Из сервиса на игровой карте отмечен общественный транспорт, гостиницы, театры и стадионы, а также пара ресторанов. Было даже немного коммерческой недвижимости — ДЛТ и Большой Гостиный двор.

Самые дорогие карточки на том поле — тяжёлая промышленность: Кировский завод, «Электросила» и ЛОМО. А самые дешёвые — швейные фабрики «Победа» и «Большевичка». Из сервиса на игровой карте отмечен общественный транспорт, гостиницы, театры и стадионы, а также пара ресторанов. Было даже немного коммерческой недвижимости — ДЛТ и Большой Гостиный двор.

Что осталось бы на этом поле сегодня? Как минимум стоило бы добавить дорогостоящий IT-кластер. Легпром вычёркиваем, но его можно заменить автопромом (самая крупная доля в отгрузке), а также фармацевтами (очень уж перспективно и на злобу дня). Ну а в центре карты, разумеется, стоило бы разместить высотку «Газпрома».

Полегчало как-то

Ленинград конца 1980-х годов — это «тяжёлый» город. Экономика города давала 3,2 % общесоюзного объёма промышленной продукции. Более половины турбин и генераторов, свыше четверти полиграфического оборудования, половина фотоаппаратов, более одной десятой приборов производились с маркой предприятий, расположенных в городе на Неве.

Атомные лодки и крейсера, эсминцы и тральщики, радиолокационные станции и сложные приборы, танки и артиллерийские установки — всё это тоже делалось в Ленинграде. Но именно военной индустрии пришлось непросто во время приватизации.

«С учётом отсутствия опыта работы на рынок, а также маркетинговых служб, в условиях обвального падения государственного оборонного заказа заводы и институты ВПК оказались брошенными на произвол судьбы. Многие из них выживали за счёт сдачи помещений в аренду, производства в механических цехах примитивной продукции: сварка оград, дверей, различных каркасов», — писал об этом экономист Феликс Рыбаков в 2005 году. Тогда, в середине нулевых, судьба этих военных заводов была совсем не очевидна. Но сегодня примерно из 720 крупных предприятий 550 относятся к оборонно-промышленному комплексу (оценка СПбГЭУ). Живут они или выживают, сказать тяжело. К открытому рынку многие так и не адаптировались и работают по затратному ценообразованию, обслуживая госзаказ и утопая в долгах.

Но некоторые сферы не дожили даже и в таком виде, не выдержав международной конкуренции. Так, лёгкая промышленность в 1985 году составляла 17 % всего ленинградского производства. К 2003 году она упала до 1,3 %, и сейчас вместо предприятий легпрома у нас креативные пространства вроде «Ткачей» и «Этажей». «Скудость ассортимента (легпрома) в советский период ни для кого не была секретом. На “Скороходе”, например, работали 14 тысяч человек, но любая городская модница предпочитала итальянскую, австрийскую или финскую обувь, охотясь за ней и простаивая часами в очередях», — писал об этом Рыбаков.

Открытие границ уничтожило и многие вполне конкурентоспособные производства. Например, сегодня почти не встретишь на таможне фотоаппаратов родом из Петербурга. «У нас была замечательная фототехника, но опыта работы на внешних рынках в условиях полноценных рыночных отношений не было. К конкурентной борьбе промышленность была не готова», — объясняет Елена Ткаченко, профессор кафедры экономики и управления производственными комплексами СПбГЭУ.

Постиндустриальный в центре

В 1990-е администрация города делает ставку на постиндустриальные тренды развития. Огромный импульс получает сфера торговли, в Смольном всерьёз обсуждают идею сделать Петербург финансовым центром. И в общем, тогда это не было лишено оснований. Например, иностранные банки впервые в стране появились именно здесь. А к началу 1998-го в Петербурге и области было зарегистрировано аж 50 коммерческих банков. Однако с финансами в итоге не сложилось: сегодня о тех амбициях напоминает лишь петербургская товарно-сырьевая биржа. Зато промышленность смогла вернуть своё.

«Петербург — это исторически промышленный город, — убеждена Елена Ткаченко. — Забудьте вы про постиндустриальную стадию, оставьте её поклонникам неоклассической экономической модели, которая устарела уже 30 лет назад. Посмотрите объективно на ВРП Лос-Анджелеса, Чикаго или Нью-Йорка. Это промышленность минимум на 30 %. Петербург в лучших традициях крупных мегаполисов имеет мощную производственную базу. Просто нужно понимать, что в 1991 году в промышленном комплексе Петербурга работало 1,2 млн человек, а сейчас — 340 тысяч. Но в физическом объёме продукции изготоваливается больше. Это заслуга роста производительности труда».

Просто нужно понимать, что в 1991 году в промышленном комплексе Петербурга работало 1,2 млн человек, а сейчас — 340 тысяч. Но в физическом объёме продукции изготоваливается больше. Это заслуга роста производительности труда».

«Петербург похож на постиндустриальный европейский город только в центре, а это менее 10 % его застроенной территории, — подтверждает Леонид Лимонов, директор–координатор научно–исследовательских программ МЦСЭИ “Леонтьевский центр”. — На остальной территории сохраняются обширные промзоны и жилая застройка, мало похожая на постиндустриальный центр услуг и туризма. Сфера услуг была очень недоразвита в СССР, поэтому её ускоренное развитие под действием спроса в условиях рыночной экономики было позитивно и неизбежно. То же относится и к туризму — потенциал города в этой сфере далеко не исчерпан. Но ничего шокового тут не было, и ничего при этом город не потерял».

Интересно, что даже самая передовая сервисная отрасль IT и телекома, которая сегодня бурно развивается в городе, — это на самом деле «ребёнок» советской военной индустрии. А конкретно — кластера радиолокационной техники, внутри которого формировались крупные НИИ. В 1990-е, когда отрасль переживала сложные времена, многих советских учёных собрали под своими крышами компании из США — тогда в Петербурге открывали подразделения Motorola, Intel, Hewlett-Packard. Закалив там свои компетенции, советские инженеры превратились в программистов, а теперь передают опыт молодым. Та же история с фармацевтикой. Сейчас эта отрасль переживает бум, в прошлом году рост составил почти 14 % . Но школа, технологии, опыт — это всё тоже наследие из Ленинграда.

А конкретно — кластера радиолокационной техники, внутри которого формировались крупные НИИ. В 1990-е, когда отрасль переживала сложные времена, многих советских учёных собрали под своими крышами компании из США — тогда в Петербурге открывали подразделения Motorola, Intel, Hewlett-Packard. Закалив там свои компетенции, советские инженеры превратились в программистов, а теперь передают опыт молодым. Та же история с фармацевтикой. Сейчас эта отрасль переживает бум, в прошлом году рост составил почти 14 % . Но школа, технологии, опыт — это всё тоже наследие из Ленинграда.

Воля вождей

Исключение из этого правила — городской автокластер. У него никаких «предков» в Ленинграде не было, да и первые заводы появлялись исключительно как отвёрточная сборка. Началось всё с завода General Motors, который открывал сборочные производства в Европе. Это вдохновило администрацию губернатора Валентины Матвиенко, тем более что и город в те годы по всем параметрам был привлекательным и конкурентоспособным (хотя уже были признаки голландской болезни). GM проложил дорогу всем остальным и прежде всего — азиатским производителям, ориентированным, в отличие от американцев, на высокую локализацию. Сейчас Hyundai даже детали для кузова отливает в Петербурге и открывает здесь производство своих двигателей.

GM проложил дорогу всем остальным и прежде всего — азиатским производителям, ориентированным, в отличие от американцев, на высокую локализацию. Сейчас Hyundai даже детали для кузова отливает в Петербурге и открывает здесь производство своих двигателей.

«С учётом разницы в стоимости энергии, в ценах на металлы, в заработной плате себестоимость японских и южнокорейских автомобилей у нас на 30 % ниже, чем в Европе. Плюс к этому колоссальная экономия на транспортных издержках по сравнению с тем же Китаем, — объясняет преимущества Елена Ткаченко. — Можно увидеть, как развернулось направление грузопотоков. Раньше фуры везли автомобили к нам, а сейчас — из Петербурга в Хельсинки. Вот это завоевание нашего автомобильного кластера, который, как и любое сложное машиностроение, к тому же обладает высоким синергетическим эффектом и подтянул большое количество современных производств автокомпонентов».

«Конечно, иностранные инвесторы значимо определили облик города, но это в целом было связано с ростом интереса мирового бизнеса к России в 2000–х, — говорит Анна Федюнина, директор Аналитического центра НИУ ВШЭ в Санкт–Петербурге. — Кажется, что многое тогда зависело от выгодного положения Петербурга — близко к морю, близко к Европе, крупный транспортный узел, большая агломерация. Но многое зависело и от руководства региона, поскольку бизнес–климат в целом был не самым благоприятным: Россия не попадала даже в топ–100 по условиям ведения бизнеса рейтинга Всемирного банка. Многое зависело от умения губернатора и региональной власти выстроить диалог с инвестором. Историй успеха на уровне регионов не так много, и Петербург один из них. Я бы не говорила про признаки отката, но ситуация явно изменилась. Наблюдается сокращение интереса иностранных инвесторов, однако мы видим, что те инвесторы, которые уже вошли в Россию, продолжают развивать свои проекты».

— Кажется, что многое тогда зависело от выгодного положения Петербурга — близко к морю, близко к Европе, крупный транспортный узел, большая агломерация. Но многое зависело и от руководства региона, поскольку бизнес–климат в целом был не самым благоприятным: Россия не попадала даже в топ–100 по условиям ведения бизнеса рейтинга Всемирного банка. Многое зависело от умения губернатора и региональной власти выстроить диалог с инвестором. Историй успеха на уровне регионов не так много, и Петербург один из них. Я бы не говорила про признаки отката, но ситуация явно изменилась. Наблюдается сокращение интереса иностранных инвесторов, однако мы видим, что те инвесторы, которые уже вошли в Россию, продолжают развивать свои проекты».

По счастью, этот «дефицит» новых иностранных инвесторов и нерасторопность экономических чиновников Смольного сегодня с лихвой компенсированы железной политической волей федерального руководства, которое поддержало идею поставить на севере города башню «Газпрома». Последствия этого переезда сложно переоценить: сейчас в Санкт–Петербурге зарегистрировано около 30 компаний с выручкой свыше $1 млрд, и половина из них — это «дочки» газового гиганта. Впрочем, нефтегаз — это ведь тоже ленинградская компетенция…

Последствия этого переезда сложно переоценить: сейчас в Санкт–Петербурге зарегистрировано около 30 компаний с выручкой свыше $1 млрд, и половина из них — это «дочки» газового гиганта. Впрочем, нефтегаз — это ведь тоже ленинградская компетенция…

Нефть в обмен на…

И ещё о «Газпроме».

1990-е годы были тёмным периодом для петербургского экспорта. Потеряв часть экспортных рынков, Ленинград был вынужден на время откатиться к сырьевой модели. Смольный даже одобрил программу «Ресурсы в обмен на продовольствие». Бизнесменам разрешили продать за границу товары сырьевой группы (нефть, древесина, металлы), а они под это обязались поставить продукты питания. Эта схема считалась единственным вариантом выхода из продовольственного кризиса.

Из всех производств лучше сохранились «тяжёлые отрасли» — прежде всего машиностроительный кластер. К 1997 году на позицию «машины, транспорт и оборудование» приходилось больше половины всего экспорта ($928 млн). На втором месте были «металлы и изделия из них» ($370 млн). Объём экспорта минеральных продуктов был минимальным ($15,2 млн).

Объём экспорта минеральных продуктов был минимальным ($15,2 млн).

Но именно он в итоге стал доминирующим. Перелом произошёл в 2006–2007 годах, когда на фоне рекордных нефтяных цен стараниями команды Матвиенко в Петербург удалось переманить компанию «Газпром нефть». Уже в 2008 году «минеральных продуктов» было экспортировано на $18,4 млрд (77,5% экспорта). Этот рекорд был побит только в 2019-м, когда объёмы достигли уже $20,4 млрд (74% экспорта).

Так что внешняя торговля Петербурга за 30 лет совершила своего рода круг. «Окно в Европу» вновь стало хабом по выдаче сырья в обмен на… В начале 1990-х его меняли на продовольствие. Сейчас Петербург уже и сам готов накормить партнёров, но меняет на зарубежные товары по–прежнему свою нефть. Просто структура другая. По итогам 2020 года 49% импорта занимали «Машины, оборудование, транспортные средства», ещё 14% — «продукция химического производства».

ПЕТЕРБУРГ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга

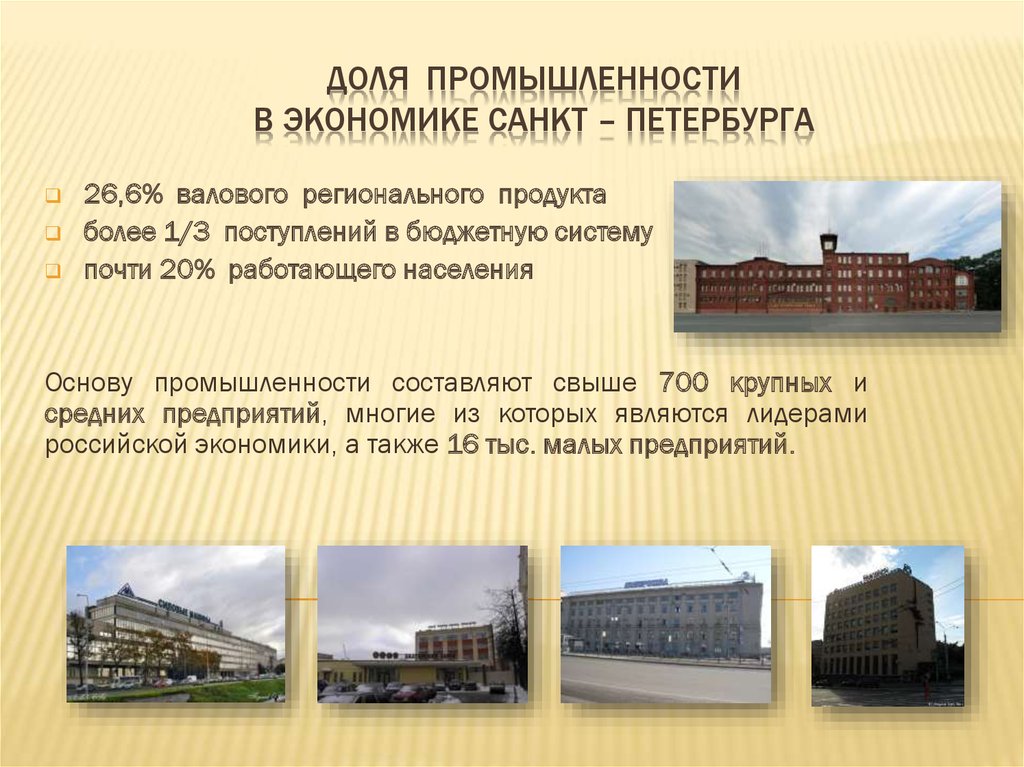

Промышленность Санкт-Петербурга является основой экономики региона, главным источником доходов бюджета. Сегодня на долю промышленности приходится почти пятая часть работающего населения, четверть валового регионального продукта и около 28% налоговых поступлений в бюджетную систему.

Сегодня на долю промышленности приходится почти пятая часть работающего населения, четверть валового регионального продукта и около 28% налоговых поступлений в бюджетную систему.

— Анатолий Александрович, говоря о современном промышленном потенциале города, мы не можем не коснуться страниц истории. Как зарождалась и развивалась промышленность Санкт-Петербурга?

— Промышленное производство — неотъемлемая часть более чем 300-летней истории Санкт-Петербурга.

Благодаря удачному геополитическому расположению города, петербургская промышленность выросла на синтезе лучших достижений Старого Света (Европы) и новейших разработок российских ученых и изобретателей.

Старейшими предприятиями Санкт-Петербурга принято считать Адмиралтейские верфи, Сестрорецкий оружейный завод, Ижорские заводы. Все они играли важную роль в производстве военной продукции. Это, кстати, еще одна особенность промышленности Санкт-Петербурга, сохранившаяся до наших дней.

Со второй половины 19 века значительное место в промышленной структуре Санкт-Петербурга заняли машиностроение и металлообработка. К 1913 году на их долю приходилось около трети промышленной продукции города (свыше 15% общероссийского отраслевого производства). В Санкт-Петербурге активно развивалось паровозо- и вагоностроение, производство промышленного оборудования: машин, котлов, дизелей, турбин, насосов, станков, подъемных механизмов.

В конце 19 века заметное место в списке продукции города заняла электротехника. К началу I Мировой войны промышленность Санкт-Петербурга обеспечивала около 60% всех потребностей России в электротехнических изделиях.

После революции 1917 года, несмотря на войны и кризис в экономике, город сохранил значение важнейшего промышленного центра и стал родиной российского энергомашиностроения (1920-е годы) и российской радиоэлектроники (1940-е годы).

II Мировая война нанесла тяжелейший удар по экономике города (сохранилось лишь 13% довоенного потенциала) и унесла жизни 2 из каждых 3-х петербуржцев. Тем не менее, город был в кратчайшие сроки восстановлен. И уже через 5-7 лет после войны промышленность города снова заняла в стране лидирующие позиции. Важнейшее место в городской структуре промышленности занял энергомашиностроительный комплекс, внесший весомый вклад в обеспечение страны всеми видами энергии (включая атомную).

Тем не менее, город был в кратчайшие сроки восстановлен. И уже через 5-7 лет после войны промышленность города снова заняла в стране лидирующие позиции. Важнейшее место в городской структуре промышленности занял энергомашиностроительный комплекс, внесший весомый вклад в обеспечение страны всеми видами энергии (включая атомную).

В 60-70-х годах в городе было создано около 170 научно-производственных объединений (НПО), призванных быстро и эффективно внедрять в производство достижения науки. С этих пор энергоемкие и наукоемкие производства стали «визитной карточкой» современного Санкт-Петербурга.

— Какова структура современной промышленности Санкт-Петербурга?

— Основу промышленности Санкт-Петербурга составляют около 700 крупных и средних предприятий, многие из которых являются лидерами российской экономики. В промышленном комплексе нашего города представлены практически все производственные виды деятельности (таблица 1).

Таблица 1. Крупные и средние предприятия Санкт-Петербурга по основным видам деятельности (количество):

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 139

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 89

Производство машин и оборудования 85

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 68

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 56

Производство транспортных средств и оборудования 48

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 46

Химическое производство 32

Текстильное и швейное производство 22

Производство резиновых и пластмассовых изделий 14

Кроме того, в Санкт-Петербурге промышленное производство осуществляют более 17 тыс. малых предприятий.

малых предприятий.

Общие результаты работы промышленности города определяют, в первую очередь, обрабатывающие производства. На их долю приходится почти 87% всего объема промышленной продукции, выпускаемой предприятиями Санкт-Петербурга (таблица 2).

Таблица 2. В среднем за сутки в Санкт-Петербурге производится, в том числе:

Готовый прокат черных металлов около 2000 тонн

Сталь около 900 тонн

Автомобили около 60 шт.

Электроэнергия более 40 млн кВт/ч

Лакокрасочные материалы более 300 тонн

Бумага около 60 тонн

Швейные и трикотажные изделия более 4000 шт.

Молочная продукция более 1200 тонн

Хлеб и хлебобулочные изделия около 800 тонн

Кондитерские изделия более 400 тонн

— Какие производства являются для экономики Санкт-Петербурга главными, основными?

— Я бы выделил 4 таких направления.

Во-первых, Санкт-Петербург — мощный мировой центр судостроения. В городе сконцентрировано до 85% российских научно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций отрасли и порядка 30% российского судостроительного производства. У нас создаются суда, корабли, подводные лодки, глубоководные аппараты и специальные морские средства практически всех известных типов (исключая, пожалуй, авианосцы).

Разработки в области военного и гражданского судостроения ведут ФГУП «ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова», ОАО «ЦКБ морской техники «Рубин», ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», ОАО «Северное ПКБ», ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Ведущие предприятия судостроительной отрасли — ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», ОАО «Балтийский завод», ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз». К наиболее важным заказам, выполненным судостроительными предприятиями города в последние 5 лет, можно отнести танкеры-продуктовозы DW 70 тыс. тонн, линейные ледоколы, надводные корабли, катера и неатомные (анаэробные) подводные лодки для силовых структур России и ряда других стран. Из строящихся сегодня плавсредств я бы отметил такое изделие как первую в мире плавучую атомную станцию (ОАО «Балтийский завод»). Она имеет очень хорошие экспортные возможности.

тонн, линейные ледоколы, надводные корабли, катера и неатомные (анаэробные) подводные лодки для силовых структур России и ряда других стран. Из строящихся сегодня плавсредств я бы отметил такое изделие как первую в мире плавучую атомную станцию (ОАО «Балтийский завод»). Она имеет очень хорошие экспортные возможности.

Уникальность Санкт-Петербурга как центра судостроения состоит в том, что предприятия города способны практически полностью оснастить корабль всеми необходимыми механизмами, устройствами и системами. Соисполнителями крупных заказов выступают ОАО НПО «Аврора» (системы управления), ОАО «Пролетарский завод» (механизмы, арматура), ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» (ракетное оружие), ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (подводное оружие) и мн. др.

Во-вторых, Санкт-Петербург — один из ведущих мировых центров энергомашиностроения. Основная часть этого производства приходится на ОАО «Ижорские заводы» и петербургские филиалы ОАО «Силовые машины» (Ленинградский металлический завод, Завод «Электросила», Завод турбинных лопаток), которые являются ведущими российскими производителями оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций.

В третьих, Санкт-Петербург — крупный центр машиностроения. К ведущим предприятиям этого сектора относятся сборочные конвейеры ведущих мировых автопроизводителей, ЗАО «Вагонмаш» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (поезда метрополитена, вагоны для железной дороги), ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» (космические аппараты), ОАО «Звезда» (дизели), ОАО «Климов» и ОАО «Красный Октябрь» (силовые установки для авиационной техники), ООО «ИЗ-КАРТЭКС» (горная техника) и др.

Ну и, наконец, Санкт-Петербург — развитый центр разработки и производства электротехнической продукции, электроники и приборостроения. Среди ведущих предприятий этих направлений необходимо отметить ЗАО «Росэлектропром Холдинг», ОАО «Новая ЭРА», ООО «НИИЭФА-Энерго», ОАО «ХК «Ленинец», ОАО «Светлана», ОАО «НПП «Радар-ммс», ФГУП «НИИ «Вектор», ОАО «Российский институт радионавигации и времени», ОАО «Интелтех», ОАО «Авангард», ОАО «Ленполиграфмаш». Электротехническая и электронная продукция с берегов Невы используется практически во всех отраслях экономики на всех континентах мира.

Электротехническая и электронная продукция с берегов Невы используется практически во всех отраслях экономики на всех континентах мира.

Также к числу ведущих секторов промышленности Санкт-Петербурга относятся пищевая и перерабатывающая промышленности, металлургическое производство, строительство и реставрация, химическое производство, текстильная и швейная промышленности.

— Рентабельно ли производить промышленную продукцию в культурной столице России — в городе, известном всему миру, прежде всего, своими дворцами, музеями, театрами?

— Культура и промышленность? Они друг другу не мешают, наоборот — помогают! Квалифицированные кадры, наука и инновации — все это плоды культуры. Отсюда и рентабельность в промышленности Санкт-Петербурга примерно на 10% превышает средний уровень по России, а в обрабатывающих (наукоемких) производствах — на все 25-30%.

В промышленности Санкт-Петербурга уровень инновационной активности предприятий превышает средний уровень по России примерно на 40%. Более 90% объема инновационной продукции промышленных предприятий Санкт-Петербурга приходится на долю машиностроительного комплекса.

Более 90% объема инновационной продукции промышленных предприятий Санкт-Петербурга приходится на долю машиностроительного комплекса.

Примерами реальной отдачи от инновационной деятельности предприятий для городского хозяйства служат: проекты внедрения энергосберегающих вандалозащищенных светодиодных светильников с продолжительным сроком службы в жилищно-коммунальное хозяйство Санкт-Петербурга, внедрения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в системы обеспечения жизнедеятельности города, перехода Санкт-Петербурга на цифровое телевизионное вещание, использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Санкт-Петербурга.

— Каковы в Санкт-Петербурге условия для ведения бизнеса и вложения инвестиций? Какие инвестиционные проекты последних лет Вы бы отметили?

Согласно международным рейтингам, Санкт-Петербург является одним из самых инвестиционно-привлекательных регионов России. Во многом это определено тем, что законодательством Санкт-Петербурга предусмотрены различные формы государственной поддержки инвестиционной деятельности в виде налоговых льгот, отсрочек налогового платежа, льгот по арендной плате за земельные участки и т. д.

Во многом это определено тем, что законодательством Санкт-Петербурга предусмотрены различные формы государственной поддержки инвестиционной деятельности в виде налоговых льгот, отсрочек налогового платежа, льгот по арендной плате за земельные участки и т. д.

Особую поддержку города имеют все новые проекты в области исследований и разработок, высокотехнологичных производств. К их числу относится создание в Санкт-Петербурге кластера автомобилестроения и производства автокомплектующих, кластера производителей электроники, микроэлектроники и приборостроения, фармацевтического кластера и мн. др.

Из крупных инвестиционных проектов последних лет, успешно реализованных в Санкт-Петербурге, я бы выделил открытие производств таких известных в мире брендов как Pepsi (напитки), Knauf (строительные материалы), Bosch und Siemens (бытовая техника), Toyota, GM, Nissan и Hyundai (атомобили), Magna (автокомпоненты), Hewlett-Packard и Foxconn (электроника). В разной стадии реализации находится еще несколько крупных инвестиционных проектов в области автокомпонентов, электронного оборудования, бытовой техники, продукции металлургии, пищевой промышленности, энергетики.

В разной стадии реализации находится еще несколько крупных инвестиционных проектов в области автокомпонентов, электронного оборудования, бытовой техники, продукции металлургии, пищевой промышленности, энергетики.

Издательство www.zerkalospb.ru

Санкт-Петербургский государственный университет

Этот сайт использует cookies для сбора статистики и анализа работы сайта. Мы стараемся улучшить нашу работу, для этого мы подключили аналитические инструменты. Просим согласиться на сбор и обработку ваших метаданных или отключить cookies в настройках браузера.

Этот сайт использует cookies для сбора статистики и анализа работы сайта. Мы стараемся улучшить нашу работу, для этого мы подключили аналитические инструменты. Просим согласиться на сбор и обработку ваших метаданных или отключить cookies в настройках браузера.

ПОДРОБНЕЕ

427 образовательных программ открыто для поступления

ПОДРОБНЕЕ

СПбГУ открывает Год зоологии

ПОДРОБНЕЕ

Вакцинация от COVID-19

ПОДРОБНЕЕ

Новости 12 сентября 2022

Новости 10 сентября 2022

Перезагрузка 6 сентября 2022

Новости 5 сентября 2022

14 сентября 2022

13 сентября 2022

13 сентября 2022

12 сентября 2022

12 сентября 2022

Все новости

5 сентября 2022

29 августа 2022

22 августа 2022

15 августа 2022

8 августа 2022

Все материалы

15 сентября – 7 октября Выставка

15–18 сентября 2022 Конференция

15–29 сентября 2022 Открытая лекция

15 сентября 2022 Открытая лекция

16 сентября 2022 Открытая лекция

17 сентября Конференция

17 сентября Выставка

18 сентября Выставка

18 сентября Выставка

20–27 сентября 2022 Турнир

22 сентября 2022 Открытая лекция

22–23 сентября 2022 Конференция

23 сентября 2022 Выставка

24–25 сентября Выставка

26–28 сентября 2022 Конференция

27 сентября – 3 октября 2022 Выставка

29 сентября – 1 октября 2022 Конференция

2 октября Выставка

2 октября Выставка

2 октября Выставка

- Календарь событий

Ректорские совещания Виртуальная приемная Перезагрузка Прошу нарушить правила Материалы приема граждан Ученый совет СПбГУ

Бакалавриат и специалитет Магистратура Аспирантура и ординатура Дополнительные образовательные программы

Наши достижения — Официальный сайт ГБОУ Школа №217 им.

Н. А. Алексеева Красносельского р-на г. Санкт-Петербурга Наши достижения — Официальный сайт ГБОУ Школа №217 им. Н. А. Алексеева Красносельского р-на г. Санкт-Петербурга

Н. А. Алексеева Красносельского р-на г. Санкт-Петербурга Наши достижения — Официальный сайт ГБОУ Школа №217 им. Н. А. Алексеева Красносельского р-на г. Санкт-Петербурга- Олимпиады

Общероссийская олимпиада «Олимпус»

Весенняя сессия 2012

Математика.

Лауреаты — ученики олимпиады:

- Павлова Вероника

- Шурыгина Екатерина

- Редькович Анастасия

- Науменко Владислав

Диплом за организацию сверхпрограммной предметной всероссийской олимпиады «Олимпус» и подготовку учащихся награждены учителя: vСийдра Н.В., Дьячкова Т.И., Галушкина В.А.

Русский язык.

Лауреаты — ученики олимпиады:

- Парфенова Валерия

- Павлова Вероника

- Пуганов Антон

- Науменко Владислав

- Жуков Евгений

- Шурыгина Екатерина

- Перова Светлана

- Редькович Анастасия

Олимпиада «Константиновский — школе» в рамках одноименной образовательной программы

II этап Всероссийской олимпиады по химии

II этап Всероссийской олимпиады по физике

II этап Всероссийской олимпиады по географии

II этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ

- Конкурсы

XI Городская историко-краеведческая конференция школьников ВОЙНА, БЛОКАДА, ЛЕНИНГРАД

26 января 2013 г.

Круглый стол «Эстафета поколений»

январь 2013 г.

Свидетельство о публикации в электронном СМИ

2012 год

Районный конкурс юных экскурсоводов школьных музеев Красносельского района «Хранители времени»

2012 год

Районный конкурс лидеров детских активов образовательных учреждений Красносельского района «Зажги свою звезду»

2012 год

Районный конкурс «Зажги свою звезду»

21 октября 2012 г.

Районный конкурс по профилактике приема ПАВ «Петербург — город контрастов»

апрель 2012 г.

Всероссийский конкурс «Безопасность глазами детей»

28 апреля 2012 года

XV городской конкурс юных экскурсоводов музеев общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга

02 марта 2012 г.

Районная краеведческая игра-конкурс «Путешествие в эпоху Петра I»

2012 г.

Районная игра-конкурс для учащихся 5-х классов «Школа Безопасности мудрой совы»

2012 г.

Районный конкурс дизайнерских работ «Модная феерия»

2012 г.

Конкурс инсценированной патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»

2012 г.

Районный конкурс сочинений, посвященный Международному Дню Матери, среди учащихся 9-11 классов

2011-2012 уч.год

Конкурс школьных сочинений «Когда я слушаю музыку Чайковского…»

12 октября 2011 г.

VI ежегодный городской фестиваль учащихся общеобразовательных учреждений «Ветер перемен»

2011 г.

Международный конкурс «Голос ребенка» — 2011

Районный конкурс юных экскурсоводов школьных музеев Красносельского района «Хранители времений»

2011 г.

Конкурс творческих работ на тему «Мои впечатления о промышленности Санкт-Петербурга»

2010 г.

- Спортивные соревнования

Кубок Санкт-Петербурга по пейнтболу среди молодежи допризывного возраста

Соревнования по спортивному ориентированию Красносельского района Санкт-Петербурга

Городские соревнования по спортивному ориентированию на Кубок «ЯРКОГО МИРА»

Спартакиада молодежи Красносельского района допризывного возраста «Готов к защите Родины» 2012 года

Открытый Кронштадтский парусный фестиваль

Гонки на «Приз открытия навигации» Санкт-Петербургского речного яхт-клуба

Детско-юношеские оборонно-спортивные и туристские игры «Зарница» и «Школа безопасности» в МО УРИЦК Красносельского района Санкт-Петербурга

Открытое Первенство Красносельского района по Вольной борьбе

Соревнования на кубок по Военно-Прикладному многоборью, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне

Спартакиада молодежи допризывного возраста «КУБОК Красносельского района»

Военно-патриотический турнир на кубок Муниципального образования МО УРИЦК, посвященного памяти Героя Советского Союза А.

В.Германа

В.ГерманаТурнир по пейнтболу Первенство МО УРИЦК

Спартакиада молодежи Красносельского района допризывного возраста «Готов к защите Родины»

Соревнования Красносельского района Санкт-Петербурга по стрелковому двоеборью (стрельба из ПВ стоя, разборка-сборка АК 74), посвященное «Дню Защитника Отечества» в 2012 году

Первенство школьников Красносельского района по стрельбе из пневматического оружия, посвященного «Дню Защитника Отечества» 2012 года

Превенство МО УРИЦК по стрелковому многоборью, посвященному Дню Защитника Отечества

Первенство Красносельского района по Вольной борьбе

Первенство МО УРИЦК по настольному теннису среди школьников

Спартакиада молодежи Красносельского района допризывного возраста «Готов к защите Родины» 2011 года

Соревнования по военно-спортивному ориентированию (по программе Спартакиады молодежи Санкт-Петербурга допризывного возраста)

Открытое первенство морского яхтклуба

Осенний кросс на кубок МО УРИЦК

Соревнования «Военно-Спортивные тесты»

Соревнования на Кубок Санкт-Петербурга по пейнтболу среди молодежи допризывного возраста

Соревнования по командно-игровому двоеборью

- Результаты ЕГЭ

ЕГЭ 2012/13:

TPL_TPL_FIELD_SCROLL

Подольский Сергей Игоревич | personalii.

spmi.ru

spmi.ruВ 2002-2008 гг. учился в РГПУ им. А.И. Герцена на Факультете социальных наук, получил диплом по специализации Историческое образование.

В 2008-2011 гг. учился в аспирантуре на кафедре русской истории РГПУ им. А.И. Герцена. 22 сентября 2011 г. под руководством профессора, д.и.н. А.Ю. Давыдова защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Ленинградский совет народного хозяйства: организация, методы деятельности; отношения с партийными и советскими структурами (1957-1966)».

В 2008-2011 гг. работал в Отделе фондов и обслуживания Российской национальной библиотеки ответственным дежурным, в 2011-2012 гг. был младшим научным сотрудником Отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки.

В 2012-2014 гг. работал ведущим инженером кафедры истории Национального минерально-сырьевого университета «Горный.»

В марте 2013 г. принял участие как Член-соочередитель общественной организации «Общество друзей Русской истории» (ОДРИ) при Кафедре Русской истории РГПУ им. А.И. Герцена.

А.И. Герцена.

В 2014-2015 гг. занимал должность доцента кафедры истории Факультета истории и социальных наук ЛГУ им. А.С. Пушкина.

В апреле 2015 г. был секретарем и членом Оргкомитета конференции «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», проведенной под эгидой Общественной палаты Ленинградской области, Исторического клуба Ленинградской области, Архивного управления Ленинградской области, Санкт-Петербургского Государственного университета, ЛГУ им. А.И. Пушкина.

С конца июня 2015 г. до сентября 2021 г. работал ассистентом кафедры истории Факультета фундаментальных и гуманитарных дисциплин Санкт-Петербургского Горного университета.

С сентября 2021 г. работает доцентом кафедры истории Факультета фундаментальных и гуманитарных дисциплин Санкт-Петербургского Горного университета.

C 2015 г. член Исторического отделения Петровской академии наук и искусств (ПАНИ).

С 2015 г. член редколлегии историко-краеведческого альманаха «Балтийский край,» за 2013-2018 гг. вышло пять выпусков.

вышло пять выпусков.

В период 2013-2017 гг. четыре раза выступал оппонентом на защитах диссертаций в Санкт-Петербургском Институте истории РАН и Санкт-Петербургском Государственном университете.

В период 2013-2018 гг. выступил автором шести отзывов на авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук, защищенных в Санкт-Петербурге, Архангельске и Белгороде.

В период 01 марта 2018 г. по 31 мая 2018 г. прошел профессиональную переподготовку в «Образовательной организации дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки.» по программе профессиональной переподготовки «Культурология.»

В июне-июле 2019 г. принимал участие в III Всероссийском конкурсе молодых преподавателей вузов 2019 года в рамках Международного молодежного научного форума «Ломоносов».

За период 2017-2020 гг. пять раз проходил курсы повышения квалификации. Последний раз на дистанционной основе в апреле 2020 г. по повышению навыков владения образовательной платформой Moodle.

В мае 2016 г. и в мае 2020 г. был включен в состав рецензентов магистерских диссертаций в Институте истории Санкт-Петербургского Государственного университета.

В 2019 г. выступил рецензентом сборника научных трудов «Россия. Эмиграция. Комарово» (библ. данные: Россия. Эмиграция. Комарово. СПб.: Культурно-просветительское товарищество, 2019. — 242 с.: илл.)

В 2020 г. выступил рецензентом монографии профессора СПбГУ, д.и.н. В.И. Хрисанфова «На пути к Великой Победе» (библ. данные: Хрисанфов В.И. На пути к Великой Победе. К 75-летию создания 11-й (Волховской) партизанской бригады. СПб.: Культурно-просветительское товарищество, 2020. — 220 с.: илл.)

В 2021 г. выступил рецензентом библиографического указателя «Н.И. Ульянов — русский эмигрант, историк, публицист, писатель». (библ. данные: Н.И. Ульянов — русский эмигрант, историк, публицист, писатель: библиографический указатель / Комитет по культуре Ленинградской области, Ленинградская областная Универсальная научная библиотека, отдел краеведения [ред. колл. В.А. Топунова, С.В. Степанов, отв. за выпуск И.В. Семенов]. СПб.: Культурно-просветительское товарищество, 2021 — 130 с. с илл.

колл. В.А. Топунова, С.В. Степанов, отв. за выпуск И.В. Семенов]. СПб.: Культурно-просветительское товарищество, 2021 — 130 с. с илл.

Статьи в журналах

2022

- Тропов И. А., Подольский С. И. Дмитрий Антонович Казаковский и развитие маркшейдерского дела в СССР / Горный журнал, № 2, 2022. С 97 — 101 . Детали

- Тропов И. А., Подольский С. И. Иван Михайлович Бахурин (1880 — 1940) — выдающийся ученый-маркшейдер / Вопросы истории, № 10, 2022. С 22 — 29 . Детали

2021

- Мокеев А. Б., Подольский С. И. , Янченко Д. Г. Mining Industry and Education in the Kingdom of Poland in the second half of the 19th – early 20th centuries / Bylye Gody. Russian Historical Journal, № 16, Т 1, 2021. С 307 — 315 . Детали

- Podolsky S. I., Davydov A. Y.

Professionalism of soviet business executive in biographies of the chairmen of the Leningrad economic council / Вопросы истории, № 12, Т 5, 2021.

С 179 — 192 . Детали

С 179 — 192 . Детали - Тропов И. А., Подольский С. И. , Любичанковский С. В. The Development of the Mineral and Raw Materials Base of Russia in the Works of Scientists of the Mining Institute (second half of the 19th and early 20th centuries) / Bylye Gody. Russian Historical Journal, № 16, Т 1, 2021. С 281 — 287 . Детали

2020

- Tropov I. A., Podolskiy S. I. , Lubichankovskiy S. V. The Auerbach dynasty of engineers and the development of mining in Russia in the second half of the XIXth — early XXth centuries / Bylye Gody, № 4, Т 58, 2020. С 2631 — 2639 . Детали

- Подольский С. И., Давыдов А.Ю. Третий фронт гражданской войны в России. Мешочничество. / Вопросы истории, № 10, Т 4, 2020. С 273 — 279 . Детали

2019

- Мокеев А. Б., Подольский С. И.

The development of gas distribution system in Leningrad (the USSR) in the first post-war decandes / Вопросы истории, № 2, 2019. С 76 — 82 .

Детали

Детали - Подольский С. И., Волошинова И. В. «Для пользы города я готов поклониться хоть чёрту»: глава Ленсовета Н.И.Смирнов в период «оттепели» (1954 — 1962 гг) / Новейшая история России, № 3, Т 9, 2019. С 697 — 711 . Детали

- Подольский С. И., Павел Иванович Мустель: от сына егеря до директора Ленинградского Горного института / Петербургский исторический журнал: исследования по российской и всеобщей истории, № 3, Т 23, 2019. С 45 — 53 . Детали

- Подольский С. И., Хозяйственные руководители и партийные лидеры Ленинграда в годы деятельности совнархозов Н.С. Хрущева / Russian Colonial Studies, № 1, Т 1, 2019. С 148 — 162 . Детали

2018

- Подольский С. И., Новые подходы к изучению хлебной монополии и кооперации в 1917 г. / Клио. Ежемесячный журнал для ученых, № 11, 2018. С 49 — 55 . Детали

2017

- Podolskiy S. I., Irkutsk in the Years of the Revolution, Сivil war and Nep (according to the memoirs of the P.

E. Lunenka) / Asian Journal of Social and Human Sciences, № 2, Т 1, 2017. pp. 20 — 27 . Детали

E. Lunenka) / Asian Journal of Social and Human Sciences, № 2, Т 1, 2017. pp. 20 — 27 . Детали

2016

- Подольский С. И., «Мы без кооперации никак не обойдемся…»: рецензия на книгу А.Ю. Давыдова «Кооператоры советского города в годы НЭПа: между военным коммунизмом и социалистической реконструкцией» (Санкт-Петербург, 2011) / Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства, № 1, 2016. С 187 — 190 . Детали

- Подольский С. И., Давыдов А. Ю. «Система совнархозов является бузусловно прогрессивной»: Из истории Ленинградского совета народного хозяйства (1957-1966) / Новый исторический вестник, № 4, 2016. pp. 80 — 90 . Детали

- Подольский С. И., Социальные и экологические аспекты газификации Ленинграда в 1950-х-начале 1960-х годов / Ежеквартальный научно-технический журнал. Вестник газового клуба, № 1, Т 51, 2016. С 72 — 77 . Детали

- Подольский С. И., Центральное бюро технической информации — центр библиотечно-информационных связей промышленности Ленинградского региона в 1957-1965 гг.

/ Труды Санкт-Петербургского Государственного института культуры, № 213, Т 213, 2016. pp. 110 — 114 . Детали

/ Труды Санкт-Петербургского Государственного института культуры, № 213, Т 213, 2016. pp. 110 — 114 . Детали

2015

- Podolsky S. I., The transfer of authority from Center to regions: the interaction and the local authorities / Vestnik of Pushkin Leningrad State University. Periodical scientigic edition., № 4, Т 4, 2015. С 98 — 103 . Детали

2014

- Podolskiy S. I., Reformatory potential of the mine engineering education in the Russia history of the post-reform period / Life Science Journal, № 11, Т 8, 2014. С 49 — 52 . Детали

- Подольский С. И., Иван Петрович Долбня: математик, педагог, директор Горного института Екатерины II / Клио. Журнал для ученых, № 12, Т 96, 2014. С 116 — 120 . Детали

2013

- Подольский С. И., Иван Федорович Шредер — известный химик, педагог и администратор / Клио. Журнал для ученых, № 2013, Т 83, 2013. С 143 — 147 . Детали

- Подольский С. И.

, Новый этап в истории ленинградского газораспределения. По воспоминаниям В. А. Головко / ГАЗинформ. Ежеквартальный научно-технический журнал. Вестник газового клуба. 2013, № 3, Т 43, 2013. С 73 — 76 . Детали

, Новый этап в истории ленинградского газораспределения. По воспоминаниям В. А. Головко / ГАЗинформ. Ежеквартальный научно-технический журнал. Вестник газового клуба. 2013, № 3, Т 43, 2013. С 73 — 76 . Детали - Подольский С. И., Рывок в развитии газовой сети. 1945-1959 гг. (по материалам Ленинградского экономического района) / ГАЗинформ. Ежеквартальный научно-технический журнал. Вестник газового клуба, № 2, Т 42, 2013. С 76 — 79 . Детали

2011

- Подольский С. И., Реформатор «хрущевского» периода — В.Н. Новиков / Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, № 1, Т 4, 2011. С 52 — 61 . Детали

- Подольский С. И., Хозяйственные и партийные руководители Ленинграда: личные взаимоотношения и служебные амбиции (1957-середина 1960-х гг.) / Общество. Среда. Развитие., № 1, Т 18, 2011. С 87 — 90 . Детали

2010

- Подольский С. И., Капитаны советской промышленности: руководители Ленинградского совета народного хозяйства / Клио.

Журнал для ученых, № 1, Т 48, 2010. С 165 — 167 . Детали

Журнал для ученых, № 1, Т 48, 2010. С 165 — 167 . Детали

Публикации в сборниках, трудах, конференций

- Тропов И. А., Подольский С. И., Плохова А. С. Горный инженер А.А. Ауэрбах и его роль в развитии Богословского горного округа. / / под ред.Степанов С. В. //Санкт-Петербург: Ленинградский Государственный университет им. А.С. Пушкина , Т 13, 2022. С 85 — 90.

- Подольский С. И., Образ Петра I в советских карикатурах (по материалам журнала «Крокодил». / / под ред.Рудник С. Н. //Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , 2022. С 275 — 291.

- Голова А. А., Подольский С. И. Альфред Нобель: от изобретения динамита до великой премии. / / под ред.Рогозин И. И. //Санкт-Петербург: Петровская Академия наук и искусств , Т 23, 2021. С 139 — 143.

- Подольский С. И.,

Воспоминания А.И. Фенина (1865-1944) как источник по истории Горного института им. Екатерины II. / / под ред.Маховиков А. Б.

//Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , Т 4, 2021. С 425 — 430.

//Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , Т 4, 2021. С 425 — 430. - Подольский С. И., Восприятие научной фантастики США в СССР (по материалам Ивана Антоновича Ефремова). / / под ред.Щукина Д. А. //Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , Т 8, 2021. С 206 — 209.

- Кузьминов А. М., Подольский С. И. Дэвид Рокфеллер – представитель династии знаменитых нефтепромышленник и банкир. / / под ред.Рогозин И. И. //Санкт-Петербург: Петровская академия наук и искусств , Т 22, 2021. С 282 — 289.

- Подольский С. И., Мотивационный подход к изучению советской экономики. / / под ред.Рогозин И. И. //Санкт-Петербург: Петровская академия наук и искусств , Т 22, 2021. С 221 — 227.

- Подольский С. И.,

Демонтаж и уничтожение нефтяных промыслов на Северном Кавказе в 1942 г. . / / под ред.Лобанов В. Б.

//Нальчик: Ассоциация по сохранению и изучению историко-культурного наследия «Экспедиционный волонтерский корпус» , 2020.

С 200 — 208.

С 200 — 208. - Подольский С. И., Производственные объединения Ленинградского совета народного хозяйства: советские фирмы первой половины 1960-х гг.. / / под ред.Рогозин И. И. //Санкт-Петербург: МОО «Петровская академия наук и и искусств». Отделение исторических наук , 2020. pp. 377 — 384.

- Подольский С. И., Решение хозяйственно-строительных и бытовых проблем в Ленинградском Горном институте в 1953-1958 гг. (по материалам Партийного комитета ЛГИ). / / под ред.Маховиков А. Б. //Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , 2020. С 899 — 905.

- Подольский С. И., Шефская работа студентов Ленинградского Горного института в Лужском крае в 1954 году (по материалам Партийного комитета ЛГИ). / / под ред.Кривошеев Ю. В. //Санкт-Петербург: Кафедра исторического регионоведения, Институт истории, СПбГУ, Культурно-просветительское товарищество , 2020. pp. 115 — 121.

- Подольский С. И.,

Вихри «оттепели»: литературный скандал в Ленинградском Горном институте в 1957 г.

(по материалам партийного комитета ЛГИ). / / под ред.Щукиной Д. А.

//Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , 2019. С 194 — 196.

(по материалам партийного комитета ЛГИ). / / под ред.Щукиной Д. А.

//Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , 2019. С 194 — 196. - Подольский С. И., Влияние газификации на хозяйственную и экологическую повседневность Ленинграда в годы реформ Н.С. Хрущева. / / под ред.Кинебас А. К. //Санкт-Петербург: Водная Академия , 2019. С 67 — 75.

- Подольский С. И., Воспитание студенчества: взгляды директора Ленинградского Горного института профессора Д.А. Казаковского. / / под ред.Сергеев И. Б. //Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , Т 13, 2019. С 178 — 180.

- Подольский С. И., «Ему можно поручить любой участок партийной работы»: довоенная биография директора Ленинградского Горного института Д.А. Казаковского. / / под ред.Микешин М. И. //Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский центр истории идей , 2019. С 153 — 170.

- Подольский С. И.,

Ликвидация совнархозов в СССР в 1965 году. / / под ред.

Рогозин И. И.

//Санкт-Петербург: Историческое отделение Петровской академии наук и искусств , 2019. С 98 — 100.

Рогозин И. И.

//Санкт-Петербург: Историческое отделение Петровской академии наук и искусств , 2019. С 98 — 100. - Подольский С. И., Микешин М. И. Моя философская жизнь в Горном институте. Интервью Б.Я. Пукшанского. / / под ред.Микешин М. И. //Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский центр истории идей , 2019. С 5 — 10.

- Подольский С. И., НЭП и эпоха выдвиженчества 1930-х гг. в судьбе директора Ленинградского Горного института Д.А. Казаковского. / / под ред.Николаев А. Б. //Санкт-Петербург: Кафедра Русской истории РГПУ им. А.И. Герцена , 2019. С 158 — 164.

- Подольский С. И., Проблемы воспитания студентов Ленинградского Горного института в середине 1950-х гг. – в эпоху ранней «оттепели» (по материалам парторганизации ЛГИ). / / под ред.Лысенко Н. В. //Санкт-Петербург: СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» , Т 1, 2019. С 628 — 630.

- Подольский С. И.,

Хлеб, война, катастрофа: новации в изучении хлебной монополии эпохи революции и военного коммунизма.

/ / под ред.Веременко В. А.

//Пушкин: Ленинградский Государственный университет им. А.С. Пушкина , 2019. С 80 — 85.

/ / под ред.Веременко В. А.

//Пушкин: Ленинградский Государственный университет им. А.С. Пушкина , 2019. С 80 — 85. - Подольский С. И., «Владлена Семеновича знает весь город»: заметки из блокнотов о В.С. Измозике. / / под ред.Тропов И. А. //Санкт-Петербург: Культурно-просветительское товарищество, ООО «Полторак» , 2018. С 18 — 25.

- Подольский С. И., Воспоминания П.Е. Луненка (1906-2000) о горном деле, гражданской войне и советском обществе. / / под ред.Веременко В. А. //Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина , 2018. С 213 — 220.

- Подольский С. И., Волошинова И. В., Мокеев А. Б. Горный институт императрицы Екатерины II (ныне – Санкт-Петербургский горный университет). / / под ред.Цеханович М. Л. //Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Политехнический университет , 2018. С 11 — 19.

- Подольский С. И.,

Диктат центра и хозяйственная инициатива в регионах накануне коренной ломки управления промышленностью и строительством (по материалам Ленинграда конца 1940-х-конца 1950-х гг.

. / / под ред.Маховиков А. Б.

//Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , 2018. С 965 — 970.

. / / под ред.Маховиков А. Б.

//Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , 2018. С 965 — 970. - Подольский С. И., «Между тем вдали от центра местная власть по инерции продолжала действовать…»: столица и регионы в дни Февральской революции 1917 года. / / под ред.Николаев А. Б. //Санкт-Петербург: Кафедра русской истории Факультет истории и социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена (Герценовский университет) , 2018. С 90 — 95.

- Подольский С. И., Председатели Ленинградского совета народного хозяйства (1957-1965): уровень образования выдвиженцев в 1930-х гг.. / / под ред.Титовой Т. С. //Санкт-Петербург: Петербургский Государственный университет путей и сообщения , Т 12, 2018. С 196 — 197.

- Подольский С. И.,

Реформы Н.С. Хрущева и региональная экономическая политика в 1957-1965 гг. (по материалам Ленинградской области). / / под ред.Тропов И. А.

//Санкт-Петербург: Культурно-просветительское товарищество, ООО «Полторак» , 2018.

С 239 — 246.

С 239 — 246. - Подольский С. И., Циклы централизации и децентрализации в советской истории в 1920-е-1980-е гг.. / / под ред.Рогозин И. И. //Санкт-Петербург: Историческое отделение Петровской академии наук и искусств , 2018. С 113 — 115.

- Подольский С. И., «… Я контактировал по партийной линии напрямую с первым секретарем обкома и ни от кого больше не зависел…»: личные отношения и служебные амбиции в эпоху «хрущевских реформ. / / под ред.Степанов С. В. //Санкт-Петербург: ОО Ленинградской области Культурно-просветительское товарищество, СПБ ГУ , Т 5, 2018. С 53 — 64.

- Подольский С. И., Впечатления геолога о революции, гражданской войне и советском обществе (мемуарные свидетельства П.Е. Луненка и попытка их интерпретации). / / под ред.Ащеуловой Н. А. //Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский филиал Института естествознания и техники РАН , Т 38, 2017. С 157 — 158.

- Подольский С. И.,

Волошинова И. В. Кадры ленинградской промышленности в конце 1950-х-начале 1960-х гг.

. / / под ред.Титовой Т. С.

//Санкт-Петербург: Петербургский Государственный университет путей и сообщений , Т 11, 2017. С 232 — 233.

. / / под ред.Титовой Т. С.

//Санкт-Петербург: Петербургский Государственный университет путей и сообщений , Т 11, 2017. С 232 — 233. - Аулова А. Е., Подольский С. И. Леонид Николаевич Польский: новое о личности и деятельности краеведа. / / под ред.Маховиков А. Б. //Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , Т 4, 2017. С 959 — 965.

- Подольская С. И., М.Н. Муравьев и региональная политика Российской империи в 1830-е гг.. / / под ред.Дунаевой Н. В. //Санкт-Петербург: Президентская библиотека , 2017. С 59 — 64.

- Подольский С. И., Проекты по развитию нефтеперерабатывающей отрасли в СССР и Совнархозы в 1956-1958 гг. (по материаклам Ленинграда). / / под ред.Кривошеев Ю. В. //Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Государственный университет , 2017. С 145 — 148.

- Волошинова И. В.,

Подольский С. И. Профессор Горного института им. Екатерины II И.Ф. Шредер и сотрудничество с промышленным сообществом Европы на рубеже XIX-XX вв.

. / / под ред.Маховиков А. Б.

//Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , Т 4, 2017. С 509 — 513.

. / / под ред.Маховиков А. Б.

//Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , Т 4, 2017. С 509 — 513. - Подольский С. И., Расширение промышленного потенциала региона в 1957-1965 гг. (по материалам Ленинградского экономического района). / / под ред.Рогозин И. И. //Санкт-Петербург: Петровская академия наук и искусств , Т 18, 2017. С 238 — 242.

- Подольский С. И., Советские производственные реалии конца 1950-х-1970-х гг. в романе Артура Хейли «Колеса». / / под ред.Щукиной Д. А. //Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный университет , Т 6, 2017. С 210 — 213.

- Подольский С. И., Экстремальная повседневность и решение социальных проблем рабочих на предприятиях Ленинградского совнархоза в 1957-1965 гг.. / / под ред.Степанов С. В. //Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С.Пушкина, РНБ, Отдел бибиографии и краеведения, Культурно-просветительское товарищество , 2017. С 426 — 432.

- Мокеев А. Б.,

Подольский С.

И. Актуальность преподавательского подхода профессора И.П. Долбни (1853-1912) для современной науки. / / под ред.Титовой Т. С.

//Санкт-Петербург: Петербургский Государственный университет путей и сообщений , Т 2, 2016. С 30 — 34.

И. Актуальность преподавательского подхода профессора И.П. Долбни (1853-1912) для современной науки. / / под ред.Титовой Т. С.

//Санкт-Петербург: Петербургский Государственный университет путей и сообщений , Т 2, 2016. С 30 — 34. - Подольский С. И., Борьба СССР за имидж технологического лидера в конце 1950-х-первой половине 1960-х гг. (по материалам Ленинграда). / / под ред.Судариков А. М. //Санкт-Петербург: Российский Государственный гидрометеорологический университет , 2016. С 89 — 93.

- Подольский С. И., Градоначальник послесталинского типа Николай Иванович Смирнов (1906-1962): штрихи к портрету. / / под ред.Кривошеев Ю. В. //Санкт-Петербург: Кафедра ист. регионоведения СПбГУ, РНБ, Отдел библографии и краеведения , Т 4, 2016. С 142 — 154.

- Мокеев А. Б.,

Подольский С. И., Рудник С. Н. Значение газового комплекса в развитии экономики Ленинграда в послевоенные годы. / / под ред.Сергеев И. Б.

//Санкт-Петербург: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» , 2016.

С 81 — 85.

С 81 — 85. - Подольский С. И., Наказуемая инициатива: мотив экономического развития (по материалам Ленинградского совета народного хозяйства в 1957-1965 гг.). / / под ред.Веременко В. А. //Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, Культурно-просветительское товарищество , 2016. С 58 — 64.

- Рудник С. Н., Подольский С. И. Общественно-политическое сознание студентов-первокурсников (по материалам Горного университета). / / под ред.Лысенко Н. В. //Санкт-Петербург: СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» , Т 22, 2016. С 299 — 301.

- Подольский С. И., Персоны советской экономики: председатели Ленинградского совнархоза в годы «хрущевской» оттепели. / / под ред.Рогозин И. И. //Санкт-Петербург: Петровская академия наук и искусств. Историческое отделение , Т 17, 2016. С 231 — 234.

- Мокеев А. Б.,

Подольский С. И. Профессор Горного института им. Екатерины II И.Ф. Шредер: ученый и человек. / / под ред.Маховиков А. Б.

//Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет , Т 3, 2016.

С 455 — 459.

С 455 — 459. - Мокеев А. Б., Рудник С. Н., Подольский С. И. Инженеры Горного института: из истории взрывного дела первой половины XX века. / / под ред.Казанин О. И. //Санкт-Петербург: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» , 2015. С 72 — 73.

- Волошинова И. В., Подольский С. И. Ленинградский Горный институт (ныне Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»). / / под ред.Цеханович М. Л. //Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Политехнический университет , 2015. С 158 — 164.

- Подольский С. И., Педагогическая деятельность профессора И.Ф. Шредера в Горном институте им. Екатерины II. / / под ред.Маховиков А. Б. //Санкт-Петербург: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» , Т 2, 2015. С 300 — 304.

- Подольский С. И.,

Расширение газораспределительного комплекса СССР в конце 1940-х-начале 1960-х гг.. / / под ред.Карповой В. В.

//Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина , 2015. С 142 — 147.

- Подольский С. И., Реформы Н.С. Хрущева и условия труда на предприятиях (по материалам Ленинграда). / / под ред.Власов А. А. //Москва: Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина. Московский филиал , Т 10, 2015. С 225 — 231.

- Подольский С. И., Советские лидеры и их взаимоотношения (В.Н. Новиков и Д.Ф. Устинов в годы Великой Отечественной войны). / / под ред.Веременко В. А. //Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина , 2015. С 268 — 271.

- Мокеев А. Б., Подольский С. И. Сочинение по русскому языку в Горном институте им. Екатерины II в начале XX столетия и современные реалии. / / под ред.Щукиной Д. А. //Санкт-Петербург: Национальный минерально-сырьевой , Т 5, 2015. С 154 — 157.

- Подольский С. И.,

Торгово-промышленные контакты СССР с Финляндией в 1950-е годы (по материалам Ленинграда). / / под ред.Николаев А. Б.

//Санкт-Петербург: Кафедра русской истории Факультет социальных наук РГПУ им. А.

И. Герцена , 2015. С 183 — 185.

И. Герцена , 2015. С 183 — 185. - Подольский С. И., Торгово-промышленные связи Ленинграда со странами Балтийского региона в конце 1950-х-начале 1960-х гг.: совместные контакты и точки соприкосновения. / / под ред.Кривошеев Ю. В. //Санкт-Петербург: Общ. орг. Лен. обл. «Культурно-просветительское товарищество»; СПБ ГУ, институт истории, Каф. исторического регионоведения , Т 3, 2015. С 131 — 140.

- Подольский С. И., Трансформация управленческой вертикали в экстремальных условиях: аппарат уполномоченного Госплана СССР в блокадном Ленинграде (1941-1943). / / под ред.Соломин В. П. //Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена , 2015. С 48 — 55.

- Подольский С. И.,

«Хрущевская» оттепель и гражданские технологии в истории судостроительных предприятий (по материалам Ленинградского совета народного хозяйства). / / под ред.Половинкин И. В.

//Луга: Музей истории Лужского судоходства, Культурно-просветительское товарищество , 2015. С 83 — 90.

- Подольский С. И., Центр и регионы: расширение полномочий местных советов депутатов трудящихся в 1957-1962 гг.. / / под ред.Тропов И. А. //Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина , 2015. С 172 — 176.

- Подольский С. И., Децентрализация хозяйственного управления под лозунгом усиления власти центра в 1930-е гг. (на примере Ленинграда). / / под ред.Рогозин И. И. //Санкт-Петербург: ПАНИ , Т 15, 2014. С 203 — 207.

- Подольский С. И., Децентрализация хозяйственного управления под лозунгом усиления власти центра в 1930-е и военные 1940-е гг. (на примере Ленинграда). / / под ред.Веременко В. А. //Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина , 2014. С 176 — 181.

- Подольский С. И.,

Диктат центра и хозяйственная инициатива в регионах во второй половине 1940-х-середине 1950-х гг. (по материалам Ленинграда). / / под ред.Николаев А. Б.

//Санкт-Петербург: Кафедра русской истории РГПУ им. А.И. Герцена (Герценовский университет) , 2014.

С 250 — 253.

С 250 — 253. - Подольский С. И., Иван Петрович Долбня (1853-1912): преподаватель и директор Горного института Екатерины II. / / под ред.Маховиков А. Б. //Санкт-Петербург: Национальный минерально-сырьевой Университет «Горный» , 2014. С 265 — 271.

- Подольский С. И., Методы хозяйственного управления в блокадном Ленинграде (1941-1943). / / под ред.Николаев А. Б. //Санкт-Петербург: Кафедра русской истории РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургское военно-историческое общество , 2014. С 120 — 125.

- Подольский С. И., Руководители ленинградской индустрии эпохи реформ 1950-1960-х гг.: личности и биографии. / / под ред.Тропов И. А. //Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина , 2014. С 115 — 123.

- Подольский С. И.,

Советские регионы: преодоление информационной разобщенности в конце 1950-х – середине 1960-х гг. (по материалам Центрального бюро технической информации Ленинградского экономического района). / / под ред.Артемьевой Е.

Б.

//Новосибирск: ГПНТБ СО РАН , Т 7, 2014. С 235 — 240.

Б.

//Новосибирск: ГПНТБ СО РАН , Т 7, 2014. С 235 — 240. - Подольский С. И., Совнархозы и складывание региональной политики в СССР в 1957-1965 (по материалам Ленинградской области). / / под ред.Степанов С. В. //Санкт-Петербург: СПбГУ, Исторический Факультет, Кафедра исторического регионоведения, ОО Ленинградской области Культурно-просветительское товарищество , Т 1, 2014. С 197 — 207.

- Подольский С. И., Фирмы в СССР: ленинградские производственные объединения 1960-х гг. – совмещение территориального и отраслевого принципа управления. / / под ред.Рогозин И. И. //Санкт-Петербург: Петровская академия наук и искусств , Т 16, 2014. С 61 — 63.

- Подольский С. И.,

Хозяйственные реформы Н.С. Хрущева: начальство на местах и бюрократы. / / под ред.Скворцов В. Н.

//Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, Избирательная комиссия Ленинградской области, Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям Ленинградской области , 2014.

С 146 — 151.

С 146 — 151. - Подольский С. И., Верховная власть и высшая номенклатура: сущность взаимоотношений и этапы эволюции в начале 1920-х-середины 1930-х гг. (по материалам Ленинграда). / / под ред.Мохов В. П. //Пермь: Пермский национальный исследовательский политехнический университет , 2013. С 100 — 112.

- Подольский С. И., Московский центр и Ленинградский регион: диктат политики над экономикой (по материалам Ленинградского совета народного хозяйства. 1964-1965 гг.). / / под ред.Карпова В. В. //Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина , Т 4, 2013. С 109 — 113.

- Подольский С. И., Петроград-Ленинград и Москва: коллизии хозяйственных отношений в первые годы НЭПа (1921-1925 гг.). / / под ред.Рогозин И. И. //Санкт-Петербург: Петровская академия наук и искусств. Историческое отделение , 2013. С 81 — 85.

- Подольский С. И.,

Рецензия на книгу: Хрисанфов В.И., Степанов С.В. Пожарная охрана Лужского края. Очерки истории (Луга, 2013).

/ / под ред.Хрисанфов В. И.

//Луга: Лужское общество краеведов, Культурно-просветительское товарищество , 2013. С 207 — 210.

/ / под ред.Хрисанфов В. И.

//Луга: Лужское общество краеведов, Культурно-просветительское товарищество , 2013. С 207 — 210. - Подольский С. И., Советские хозяйственники в годы Великой Отечественной войны: инициатива как выход из тупика. / / под ред.Николаев А. Б. //Санкт-Петербург: Кафедра русской истории РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургское военно-историческое общество , 2013. С 176 — 180.

- Подольский С. И., Топливный кризис 1921 г. в Петрограде и диктат центра накануне введения НЭПа. / / под ред.Барабанов В. В. //Санкт-Петербург: Факультет социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена (Герценовский университет) , 2013. С 175 — 177.

- Подольский С. И., Хозяйственная повседневность советской России в 1917-1922 гг. (по материалам «Архива русской революции»). / / под ред.Веременко В. А. //Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина , 2013. С 127 — 132.

- Подольский С. И.,

Экономические преступления и борьба с ними в эпоху Н.

С. Хрущева (на материалах Ленинграда). / / под ред.Кулегин А. М.

//Санкт-Петербург: Государственный музей политической истории России , Т 11, 2013. С 233 — 238.

С. Хрущева (на материалах Ленинграда). / / под ред.Кулегин А. М.

//Санкт-Петербург: Государственный музей политической истории России , Т 11, 2013. С 233 — 238. - Подольский С. И., Верховная власть и хозяйственники в экстремальных условиях в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). / / под ред.Ассорина Г. Ю. //Тверь: Тверской филиал ФГБ ОУ ВПО Московского Государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) , 2012. С 165 — 168.

- Подольский С. И., Научно-техническая политика и международные связи СССР: ленинградские инженеры за рубежом (середина 1950-1960-е гг.). / / под ред.Дроновой Н. В. //Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена , 2012. С 231 — 236.

- Подольский С. И., НЭП и индустриализация: перелом в экономической политике — смена управленческих структур. / / под ред.Тропов И. А. //Санкт-Петербург: Государственный университет аэрокосмического приборостроения , 2012. С 58 — 64.

- Подольский С.

И.,

Хозяйственные реформы Н. С. Хрущева в зарубежной историографии. / / под ред.Барабанов В. В.

//Санкт-Петербург: Факультет социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена (Герценовский университет) , 2012. С 209 — 213.

И.,

Хозяйственные реформы Н. С. Хрущева в зарубежной историографии. / / под ред.Барабанов В. В.

//Санкт-Петербург: Факультет социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена (Герценовский университет) , 2012. С 209 — 213. - Подольский С. И., Неформальная экономика внутри социалистической в конце 1950-х — первой половине 1960-х гг. (по материалам Ленинградского совета народного хозяйства). / / под ред.Барабанов В. В. //Санкт-Петербург: Факультет социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена , Т 1, 2011. С 147 — 151.

- Подольский С. И., Региональные и центральные экономические структуры: взаимоотношения в 1957 г. (по материалам Ленинградского совета народного хозяйства). / / под ред.Ульянова С. Б. //Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Полититехнический университет , 2010. С 186 — 190.

- Подольский С. И.,

Хозяйственные и партийные руководители СССР: личные взаимоотношения и служебные амбиции (1957 г., по материалам Ленинграда). / / под ред.

Барабанов В. В.

//Санкт-Петербург: Факультет социальных наук РГПУ им. А. Герцена (Герценовский Университет) , 2010. С 133 — 135.

Барабанов В. В.

//Санкт-Петербург: Факультет социальных наук РГПУ им. А. Герцена (Герценовский Университет) , 2010. С 133 — 135. - Подольский С. И., Конверсия военного производства в конце 1950-х-начале 1960-х (на примере ленинградского Балтийского завода им. Г.К. Орджоникидзе). / / под ред.Барабанов В. В. //Санкт-Петербург: Факультет социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена , 2009. С 167 — 170.

- Подольский С. И., Октябрьская революция 1917 года в Ленинградской периодической печати (накануне и после XX съезда КПСС). / / под ред.Николаев А. Б. //Санкт-Петербург: Кафедра русской истории РГПУ им. А.И. Герцена , 2009. С 127 — 131.

- Подольский С. И., Добровольные народные дружины в конце 1950-х — начале 1960-х годов в Ленинграде. / / под ред.Барабанов В. В. //Санкт-Петербург: Факультет социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена , 2008. С 156 — 158.

- Подольский С. И.,

Реорганизации партийного аппарата при Н.С. Хрущеве (по материалам Ленинграда).

/ / под ред.Колоницкий Б. И.

//Санкт-Петербург: Европейский университет в Санкт-Петербурге , 2007. С 31 — 32.

/ / под ред.Колоницкий Б. И.

//Санкт-Петербург: Европейский университет в Санкт-Петербурге , 2007. С 31 — 32. - Подольский С. И., Реорганизации партийного аппарата при Н.С. Хрущеве (по материалам Ленинградской парторганизации). / / под ред.Барабанов В. В. //Санкт-Петербург: Факультет социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена (Герценовский университет) , 2006. С 133 — 135.

Учебники, учебные пособия, монографии

- Афанасьев В. Г.,

Подольский С. И., Мокеев А. Б. История развития нефтегазовой отрасли. Методические указания к семинарским занятиям. Санкт-Петербург: РИЦ Горного университета, 2021 — 77

- Рудник С. Н.,

Подольский С. И., Тропов И. А., Лейберов А. И. История России с древнейших времен до конца XIX века: Учебное пособие. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет, 2021 — 131

- Афанасьев В. Г.,

Волошинова И. В., Лейберов А. И., Мокеев А. Б., Никиташина С. О., Подольский С. И., Рудник С. Н., Шайдуров В.

Н. Во главе Горного института. Директора учебного заведения (1918-1994). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет, 2021 — 231

Н. Во главе Горного института. Директора учебного заведения (1918-1994). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет, 2021 — 231 - Афанасьев В. Г.,

Подольский С. И. История горного дела. История Горного института. Методические указания к семинарским занятиям. Санкт-Петербург: РИЦ Горного университета, 2021 — 45

- Мокеев А. Б.,

Подольский С. И. История. IX — начало XXI вв.: Планы и методические указания к семинарским занятиям. Санкт-Петербург: РИЦ Санкт-Петербургского горного университета, 2018 — 97

- Афанасьев В. Г.,

Друзин М. В., Лейберов А. И., Микешин М. И., Мокеев А. Б., Волошинова И. В., Позина Л. Т., Рудник С. Н., Шайдуров В. Н., Подольский С. И. Во главе Горного института. Директора учебного заведения (1773-1918). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет, 2017 — 238

- Афанасьев В. Г.,

Подольский С. И. История. Россия и мир в 1917 г. Гражданская война в России: Методические указания к самостоятельной работе.

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет, 2016 — 58

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Горный университет, 2016 — 58 - Бенда В. Н.,

Фролов М. И., Яковлева О. Я., Тропов И. А., Травкин С. Н., Соминич Г. Е., Семенова Л. Н., Похилюк А. В., Подольский С. И., Никуленкова Е. В., Никифоров А. Л., Левашко В. О., Курмышов В. М., Козлов Н. Д., Карпова В. В., Веременко В. А. Хрестоматия по истории Ленинградской области. Учебное пособие. Санкт-Петербург: «Европейский Дом», 2015 — 22

- Подольский С. И.,

«Хрущевское» реформирование: поиск компромисса между центральной и региональными элитами (середина 1950-х-середина 1960-х). Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург: «Культурно-просветительское товарищество», 2013 — 25

Санкт-Петербург | Карта, достопримечательности и история

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы